【述往】

抗战时期的“国立西南联合大学”,由中国的三个最高学府——北京大学、清华大学、南开大学联合组成。自1937年至1945年,西南联大坚持战火下的教学共计9年,在战时大学中联合得最成功、办学时间最长。翻阅报名册,人们会发现原来入学者达8000人之多,而最后领到毕业文凭的不过2000多人。战乱、贫困、离散等各种原因,使大部分学子没能完成学业。而在这2000多人中,最后成为学科领军人物的也是少数。

西南联大和任何一所大学所培养出来的,我以为,只能称作是“潜人才”,有心者需要经过一个深造的环境对接,才能成为可用之材。《荀子·劝学》曰:“锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。”志向坚定,用心专注,珍惜时光,这三点,看似不高亢、不起眼,却成就了他们的“大器”。一种学习态度,其实蕴含了人格品行的自我修养和深邃的文化精神。

《道德经》说:“含德之厚,比于赤子。”德厚之人,如婴儿一样纯洁,无所畏惧,不会像普通人那样计较眼前的得失。我采访过西南联大上百名学子,有幸亲聆一批堪称“英杰”人物的回顾。深入到这些名家的“精神成长”中去,就会发现他们自觉或不自觉地承接了东方文化的智慧与美德。他们皆具专注而独立的品行,不从流俗,不附平庸。

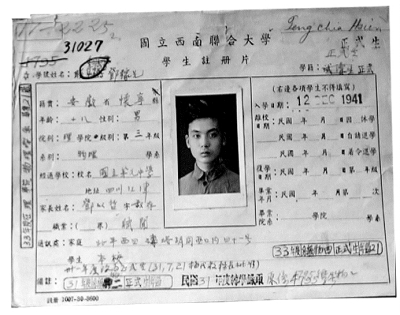

/校花转系/

郝诒纯,“联大”人公认的校花。

我问过生物学家邹承鲁:那时候你们也评校花吗?

他说:“没有,但是大家心中有。她长得很漂亮,功课又好,篮球打得好,是学生会主席。”

哲学家任继愈毫不掩饰地称赞她“漂亮”“活泼”“多才艺”,“组织能力强”。

“联大”,三校群英荟萃之园,郝诒纯曾连任两届学生会主席。半个世纪之后,她在地质学界取得杰出成就,并担任西南联大北京校友会会长。

我曾在中国地质大学(北京)的实验室里采访过郝诒纯,在那些矿石和显微镜当中。那是她的世界,有一种旷野的苍凉,没有任何珠光宝气,散发着一股书香与青春朝气。

有人看到郝诒纯年轻时的照片说:“像阮玲玉。”

上大学时,郝诒纯曾打零工维持生活开销。她曾到一个教会医院去洗纱布,护士长不忍心看到这样秀气的女孩干得双手开裂,就给她换了一个工作,去刻蜡板。后来,她用自己的工钱买毛线送给教授家的孩子们,帮助他们过冬。

郝诒纯资质过人,因为对这个民族的悲悯与责任心,毅然选择了地质学,终生在野外考察中度过。

郝诒纯上中学时,一个地理老师常对他们讲,中国鸦片战争以后,受帝国主义侵略,所有的矿产开采,都是外国人的。“你们将来一定要学地质或者采矿,把我们的矿产开采权掌握在中国人自己手里。”

到了西南联大,郝诒纯又受到了一位教授的影响,他是袁复礼先生——第一届西北联合考察队队员。“西北考察队是瑞典人出的钱。(20世纪)20年代初期,领导权掌握在瑞典人手里。一是为了考察,一个还是为了预备掠夺我国的矿产资源。”

在那个军阀统治时期,袁复礼这些爱国学者通过斗争取得了科学考察的权力,但主权还是掌握在外国人手里。袁复礼痛感祖国被“弱肉强食”,竭力劝学生学地质。

一般女生学地质,教授们都不欢迎,因为结婚以后就不能干了,另外也有危险。

“我是一个女生,系里就不要我。袁复礼老师说,没有关系,科学领域里男女是平等的。男的能够办得到的,女的也一定能够办得到。这给我非常大的鼓励。”当郝诒纯要求从历史系转地质系时,很多男生都不禁感叹,这样的女孩子,应该去外文系啊!

“我出野外,都是跟男生在一起。那个时候没有客栈。云南农村的旅店,下面是猪圈,上面就是一圈木头条、竹子搭的。我们就睡在上面。我跟男生用布拉一个帘子。他们睡在外面,我在里面。”

战火连天时,郝诒纯在野外考察,曾经因为被怀疑是间谍,军队把她和同学一起抓走,关了起来。当时的人看不惯男女同行,而怀疑他们关系“不正当”。而当每一次误会解释清楚后,人们都会对这个漂亮而不畏艰险的女学生刮目相看。

一张照片代表了郝诒纯一辈子的主要生活。这位身材颀长窈窕的女性,挎背包,戴越野帽,手挥铁锤,脚踏山崖,正在凿取矿物标本。她告诉我,直到今天,男生也少有报地质的。地质大学每年招生都有难度。

太平日子过久了,学子们感受不到一种发愤的动力。对国家的责任松弛了,只剩下对自己生活的盘算。这种状况,在其他学科也相当普遍。

2017年12月23日,北京大学举办了“回顾与展望——中国西北考察团九十周年”纪念论坛。这就是当年袁复礼先生给郝诒纯讲述的那次刻骨铭心的野外考察。袁先生在其间工作了五年,而他的多个子女,就是郝诒纯曾经送毛线给他们御寒的那些孩子,后来全部学了地质。

如今,“国耻”已经成为过去,而先贤的骨气与爱国精神,值得今天的青年人追怀。

/虎啸南岳/

北大撤出北平到长沙后,日寇节节进逼,这座历史名城也遭到了轰炸。有一批学子参军走了。后来,我在台北遇见的化学系孔令晟学长,就是其中之一。

孔令晟身躯高大,相貌威武。他告诉我:“我们那个时代优秀的人都出去当兵了。我是直接到战场的。”从军,是战火催生的一种志向。激烈的炮火将孔令晟的耳朵炸聋,现在同他讲话,只能在他略有听力的一侧。

哲学系学生任继愈说,当年是读书还是从军,在长沙时,师生们曾发生过一次大争论。钱穆教授说:“如果我们把到后方来读书当作是苟安,不如上前线去作战的好。我们既然到了这里,就要用上前线的激情来读书,才对得起国家和前方将士。”

因为抗战不是三五天的事,所以学业不能中断。

在“长沙临大”,任继愈寄宿在南岳古寺之中。他告诉我,夜间听见虎啸,早晨起来,曾看到在寺院的树枝上,挂着虎毛。

青年人毫无畏惧,任继愈就此游遍南岳名山,惊讶于中国的儒道释在同一座山中和谐相处。

学校再迁昆明。为了彰显大学的存在与不屈的气概,一部分师生组成“湘黔滇旅行团”,步行去云南。

任继愈回忆——

“这是一次终生难忘的教育。因为我一直在城市里长大和学习,真正的农村基层没有接触过。到抗战开始,经过从湖南长沙到常德到湘西这么过去,一直到贵阳,然后再往西走。有一段路是跟长征的路线相重合的,古代的《徐霞客游记》里头也提到过这一条路线。这次走路对我教育最大,真是看见最基层的人民是怎么活的,感触很大。”

在贵州一个偏僻的小县城里,县长贴出布告,称这些路过的大学生是未来的“社会领袖”,是“民族的希望”,要求当地人为他们提供干净的住处。

一位保长在集市上敲锣,传令乡民们不能涨价,因为有学生老师要路过和购买。人民极其寒苦,但“当亡国奴,他们不干”。

“我们中国有一个很好的传统,就是从上到下不愿当亡国奴。当时这种生活,百姓就很艰难,也很痛苦,但能忍受。可是日本人来,他就不能忍受。其实打日本,他们是很积极的。这是有志气,是民族志气!”

一名知识分子,报答自己人民的方式,就是用他的学业,来维护这个民族独特的文化与尊严。

任继愈说:“那时候我感觉到,中华民族文化渗透在穷乡僻壤里。所以从那以后,我就开始专攻中国哲学史。”

在当代哲学家中,像任继愈先生这样曾经“用脚掌丈量过大地”的人太少了。任继愈在哲学界具有很高的权威,曾经被毛泽东主席夜召中南海讨论哲学与宗教。然而,他终生保持淡泊,对下层人民有充分的尊重和深切体会。

任继愈曾对我说,他喜欢云南人“有脾气”,有脾气意味着有尊严,不接受收买,不是拿出一点儿钱来就能“摆平”的。

在多次谈话中,任继愈都提到“民气”这个词。只要“民气不衰”,他认为就有希望。我印象最深刻的是他的这段话:“从鸦片战争到‘五四’,中国人的各种努力都是在寻求‘现代化’,走出‘中世纪’。谁能带来‘现代化’,人民就跟谁走。”

/科学救国/

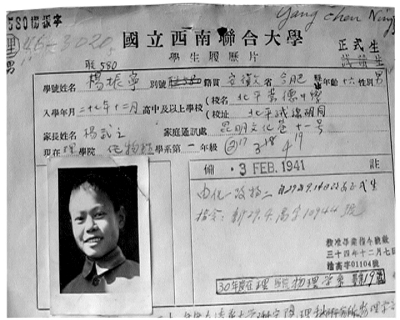

日军占领北平时,邓稼先还在志成中学念书。一天夜里,校长跑到他家中,告诉邓的父亲,这个孩子必须马上逃离。

因为白天在日本人召集的会议上,邓稼先当众撕碎了日本国旗,踩在脚下。

邓父是北大哲学系教授,临别时,他说:“儿啊,你要学习科学。学科学对国家有用。”

邓稼先跑到了昆明,考入西南联大物理系。他对古城印象深刻,昆明当时靠每天在五华山放炮来报时间。这件工作被勤工俭学的西南联大学生承包了。

半个世纪后的一天,邓稼先告诉妻子:“今后这个家我不能再管,都交给你了。”

从此,邓稼先远离北京的家人,工作在秘密的远方。最终,他成为中国“两弹之父”,开创了中国原子弹与氢弹的时代,并为之付出了自己的健康与生命。

他的遗言:“我死而无憾。”

在西南联大的众多学子中,科学成就与名望享誉世界的,大有人在。但讲到对于中华民族的生存发展,邓稼先、郭永怀这批人起到了至关重要的作用。他们的杰出贡献与崇高人格当彪炳史册。

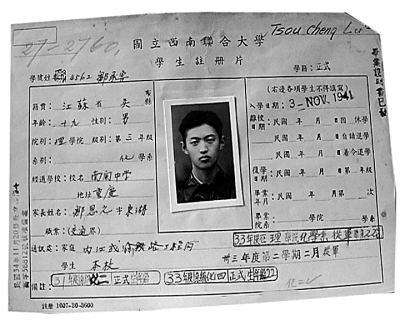

生物系学子邹承鲁身材高大,面目俊秀。上学时,他办过壁报,演过话剧。对他影响最大的是杨石先先生。当时,西南联大并没有开设生物化学这门课。而杨石先在讲普通化学课时,谈到了正在兴起的新学科——生物化学,使得邹承鲁产生了兴趣。

邹承鲁说,自己的理想是“科学救国”,“从蔡元培开创的校风,在真理面前人人平等。在艰苦条件之下坚持做学问,是西南联大最重要的学风。西南联大很艰苦,但是还有实验课。你必须上。管理得很严。”

多年后,邹承鲁成为中国人工胰岛素合成项目的带头人之一。

/茶馆学风/

身材高大,貌似威严的朱光亚,其实性格有幽默之处。

接受采访时,朱光亚说他参加过联大合唱团,随后开口唱了一段“茶馆小调”:“晚风吹来天气燥,东边的茶馆真热闹。”

昆明城西有几条老街,街名带“贵人气”——龙翔街、凤翥街、珠玑街、青云街、文林街。抗战时期,这些名字贵相的老街迎来了它们真正的“贵人”。

西南联大的师生们成天就在这些老街上“泡茶馆”。

杨振宁先生有清晰的记忆——

“西南联大当时没有烧开水的设备,一天喝水怎么办,就去坐茶馆。在凤翥街、龙翔街,还有文林街、青云街都有很多茶馆,很多位置是西南联大学生的。黄昆、张守廉跟我,三个人先在食堂里吃饭,吃完饭以后就去坐到茶馆里头,常常坐一个半钟头,高谈阔论。”

杨、黄、张因为才华出众,又形影不离,旁若无人地讨论他们的问题,因此在西南联大被称为“三剑客”。后来,他们都成为世界物理学界的佼佼者。

杨振宁常常跟研究生说:“研究生在念书时候所学到的东西,多半情形下,是从同学那儿学到的,不是从课本上,也不是从老师那儿学到的。因为同学之间的辩论,可以真正地深入。跟老师你不能接触时间太长,跟同学你可以持续不断地讨论。”

李政道回忆:“那个时候昆明虽然有电,但因为在抗战期间任务很多,电力有限,图书馆的电灯泡丝总是红的,根本不能念书,所以我们是在茶馆学习的。它晚上有汽灯。”

李政道认为,当时的茶馆是很特殊的,是代表着昆明民风、风俗的好地方,体现了当地人对学生的体贴之情。

“茶馆你可以早上去,很便宜的。我们清早就去。它那个方桌子,有板凳,可以一边坐两位,就是有八个位子。你去,可以泡杯茶,茶杯你就搁在那儿,他们放水,而且你不用再加钱,很便宜的,所以我们工作都在茶馆里面。”

邹承鲁说:“因为图书馆要占座位,大家都抢,所以我从来不去图书馆。不只是我,大多数人就在文林街啊等地方坐茶馆。那个地方的茶馆,窗明几净,而且大伙儿都在那儿念书。泡一碗‘玻璃’,老板也宽容,我就能坐一上午。所以好多人去那儿。”

那时,昆明人用语很雅,到茶馆要白开水,就说“上玻璃”。

我问过工学院学子王希季:“茶馆安静吗?”

王说:“那茶馆怎么可能安静?”

我说:“那你能看进书去吗?”

王说:“我们学的就是这个本事。”

闹中能静,这是“有志趣”的缘故。

英语系学子许渊冲对我说过:“对我影响最大的是朱光潜先生的一句话。他说,读书要有兴趣,没有兴趣做不了事。”

在台北的哲学系学子刘孚坤说:“罗素说过,人有两种冲动,第一种冲动是创造性的冲动,第二种冲动就是占有的冲动。罗素讲,要尽量地发挥创造的冲动,而贬低和不要那个占有的冲动。”

刘孚坤认为,享有的冲动融合在创造的冲动里面,才是理想的状态。

正是这种精神的追求,创造的享受,贯穿着西南联大学子战时的学习生活。

/严格淘汰/

物理系学子沈克琦对我说——

“西南联大有个规定,你课程不及格,不得补考。必须重修。这跟一般学校是不一样的。西南联大也有补考,什么样的补考呢?因为生病了,没有办法考试,那么你用病假条,到补考的时候,这个可以补考。缺考的可以补考,不及格不准补考。”

土木系学子梅祖彦回忆:“那个时候学校的淘汰率很高的。那些莘莘学子,流亡学生,跑那么远来读书,成绩要是不好,学校说开除就开除,让你退学就退学。或者,毕不了业,再念一年。有的学生整整念了八年。所以,它还是很严格的,并不放宽标准。”

那个时候,教授们打分都是画一个曲线,必须有多少人被淘汰。这种看似无情的冷静,其实是高等教育的规律——必须控制淘汰率,质量才能保障。

王希季,“两弹一星”功臣,被誉为中国“火箭之父”。在联大学习时,有过零分的纪录——

“在联大四年,作为培养我工程学方面的基础,我觉得是比较难得的。另外为人处世方面,这些名师能给你作出表率。

例如刘仙洲先生,刘先生教我的是机械学。有一次考试他出了一个题目,要求准确到小数点后三位。那个时候我们没有计算器,没有计算机,只有计算尺,计算尺是不可能准确到第三位的。我对这个准确到第三位并没有注意。结果,我把这道题算完后,什么都对,就是没有准确到小数点后三位,刘先生给了我这道题零分。”

机械学零分,对王希季可是很大的事。因为机械学是必修的。机械学学完,才能学机械设计。机械设计之后,才可以学其他的东西。机械学不及格就等于要多学一年。

“所以这个事情对我的冲击非常大。让我认识到,做一样事情就必须把你做事情的要求,或者你的目标,考虑得非常清楚,非常认真,不然的话,好像是对了,结果却没有达到最后的要求。严师出高徒,它不只是知识的事情。”

/时不再来/

“古人贱尺璧而重寸阴,惧乎时之过已。”即使在日本飞机轰炸之时,西南联大的学子们也没有荒废功课。

在台北,历史系学子姚秀彦对我说——

“九点上下,警报响了,跟上课差不多是一样的时间。日本飞机天天来。天天来的意思,也不是每次都要来把你这个地方炸了,而是让你的整个行政啊、学校啊混乱,出现恐惧情绪。

警报响了,跑!你不跑,万一它一个炸弹下来怎么办?

警报解除了,上课去!你不要以为这样子就不念书了,其实是更加用功念书。

图书馆早上还没有开门,门口就排成了长队。图书馆一打开,大家就进去了。因为三校的图书没有完全运到昆明,书不够,所以大家争先进去。

晚上有老师做专题讲演,也是密密麻麻的。同学们更加努力,因为求知识的机会难得。”

朱光亚先生告诉我,“一二·一”运动时,他曾经参加了两天游行,后来因要准备出国的功课就退出了。朱光亚生前担任国防科工委负责人,是原子弹与氢弹工程的组织者。

历史系学子王汉斌说,他在联大时读书最多最专心的,正是在政治行动处于沉寂的那段时期里。他在西南联大学习《美国史》《比较宪法》和凯恩斯的经济学,在中国后来的改革开放中,都派上了大用场。

梅贻琦校长的儿子梅祖彦当年并不在从军之列,但他抗日心切,毅然要求去——

“记得当时,家里也经过一番争论。我们要去,我父亲讲,鼓励我这种精神,但是他说,在抗战那么艰苦的条件下,有机会上大学也不容易的。以后报国的机会还多,不如把大学上完再去。我觉得也是这样。但是一起的同学就开始鼓动,所以还是去了。”

为了从军,梅祖彦没有领到西南联大的毕业文凭。他是在法国完成学业的。

在抗战中坚持办学8年之久,培育了无数人才的梅贻琦校长,没有给自己的独子发放文凭。

这是一个风骨磊落的故事!

张曼菱,作家、制片人,多年来致力西南联合大学历史资源的抢救、整理与传播工作,著有《西南联大启示录》《西南联大行思录》《西南联大人物访谈录》。

(本版图片均由作者提供)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制