1917年,胡适和陈独秀相继在《新青年》杂志的2卷5号、6号上发表了《文学改良刍议》和《文学革命论》。通常,人们把这一年作为“新文学”和“新诗”的起点,由此算来,“新诗”迄今已经百年了。毋庸置疑,一百年前人们对于未来诗歌的想象各不相同。当时在北京,除了胡适和陈独秀之外,五四时代的文人几乎都曾或多或少,或直接或间接地参与过诗歌的革新运动。或许不经意间,他们还曾在北京的某条胡同、某个路口擦肩而过。而今天汉语诗歌的局面正是由许多不同思路的探索和努力共同铸就的。在那些历史人物住过的院子、走过的胡同里看一看、走一走,这种“新”诗如巷遇的感受也许会更加真实、鲜明。

北京是诗歌变革的第一现场

简单地以新、旧这样的时间标准来判定和命名一种文类恐怕是不合理的,因为这样无形中把传统诗词推到了对立面,遮蔽了对于现代汉语自身特点的考察,忽视了诗歌变革过程的复杂性和开放性。所以,更合理的或许应是把“新诗”当成一个动宾短语,而非是一个自足的名词概念。民国初年的诗歌革新是晚清以来思想变革的一部分,这绝非一人一日之功。蔡元培、陈独秀、李大钊、周氏兄弟等虽然主要不以诗人的身份行世,但没有他们的介入,恐怕也就不会有诗歌革新的思想基础和舆论基础,也就不会有白话文运动和白话诗的试验。

东单附近的东堂子胡同75号是一个不大起眼的四合院,在房地产开发的过程中,这座小院险些被夷为平地,幸有各方努力,这个“五四运动”的策源地才得以保存。1917年至1923年,蔡元培就住在这个院子里,其时他身为北大校长。执掌北大之后,蔡元培从“聘请积学而热心的教员着手”。关于文科学长的人选,医专校长汤尔和举荐陈独秀,而此时恰好陈独秀人在北京,住在前门外西河沿的中西旅馆里。蔡元培接受任命的当天就前往拜会陈独秀,如是几日。陈独秀本来要回上海办《新青年》,无意受聘,蔡元培的反复劝说,特别是建议把《新青年》搬到北京来办。有感于蔡元培“三顾茅庐”般的诚意,陈独秀同意出任北大文科学长。此后,蔡元培又陆续招揽来了胡适、李大钊、周氏兄弟等,为白话文学的转型和探索聚齐了一班趣味相投的人马。当时在北大,“新文学”同人积极提倡白话文学,刘师培、黄季刚等则坚决维护文言。蔡元培虽然并不攻击文言,但却相信白话文必定会盛行,所以他也“常常做白话文,替白话文鼓吹”,客观上身体力行地扶助了白话文学的发展。

在北大履新之后,陈独秀住进现在的北池子箭杆胡同20号院,直到1920年在腹背受敌的情势之下离开北京,其间《新青年》编辑部也随迁到这里。在诗歌方面,陈独秀为历史所铭记的贡献当然是《文学革命论》。1916年,经上海亚东图书馆汪孟邹的介绍,陈独秀和胡适开始建立联系,几番书信往来,陈独秀邀请胡适把“文学革命八事”“衍为一文,以告当世”。很快,胡适修改完成了《文学改良刍议》,刊登在《新青年》第2卷第5号上。陈独秀也继起相应,在第2卷第6号的《新青年》上发表了《文学革命论》。轰轰烈烈的“文学革命”由此拉开序幕。

1916年,当陈独秀在上海把《青年杂志》改名为《新青年》的时候,几乎同时,李大钊在当年北京菜市口胡同路西的一个院落里参与创办了《晨钟报》。李大钊在北京生活了11年,一共住过约8条胡同。如今,在西单大悦城和君太百货之间有一条皮裤胡同,平日间这里人来人往,但是鲜有人知道当年李大钊编辑《晨钟报》时日日从这里出入。李大钊编辑《晨钟报》的时间并不长,前后不过一个多月,但是《晨钟报》后来经李大钊参与改组为《晨报》,这份报纸的副刊在孙伏园、徐志摩的手中大放异彩,成为“新文学”,尤其是“新月诗派”的重要阵地,冰心也正是经过《晨报》而迅速为文坛所熟知的。

此外,住在宣武门外南半截胡同绍兴会馆里的周氏兄弟也先后开始在《新青年》发表诗歌作品。人们一般都知道鲁迅于1918年在《新青年》上发表了第一篇白话短篇小说《狂人日记》,事实上就在同一期的第4卷第5号《新青年》上,鲁迅还化名唐俟发表了《梦》《爱之神》《桃花》3首白话诗,仅在两个月后,鲁迅又在第5卷第1号的《新青年》上发表了两首诗。可以说鲁迅最初也是左手写小说、右手写诗歌的。1919年,《新青年》第6卷第2号以头条的位置发表了周作人的《小河》,胡适盛赞其为“新诗中的第一首杰作”。此后,周作人接连发表了《两个扫雪的人》《微明》《路上所见》《北风》等不少诗歌,可谓是一发不可收拾。

以北京大学和《新青年》为核心,许多志同道合的文人汇聚在北京。尽管他们当中有些人的首要身份并不是诗人,可他们互为声势、彼此响应,“本其自由之精神、奇僻之思想、锐敏之直觉、活泼之生命”,同社会上的文化保守势力不断地进行耐心而又坚决的论辩。唯其如此,白话诗的发生才成为可能。

胡适与“诗体的大解放”

胡适对周作人那首《小河》的称赞是认真的吗?除了说“这首诗的意思神情都是旧体诗所达不出的”之外,胡适没有做更为深入的解释。倒是和周作人亦师亦友的废名在《谈新诗》中单列一讲专门谈《小河》,并谈到了“诗体的解放”问题。回过头来再看《小河》,在《新青年》上发表时,原诗前周作人还写了一段序言,里面提到了诗歌体式、用韵等问题。或许胡适看了废名、周作人的话真的会心有戚戚焉吧,因为“诗体的大解放”正是胡适在诗歌变革的探索中最为关心的问题,而形质同构的《小河》恰好以说话的语调和句式为胡适想象中的“新诗”提供了范例。

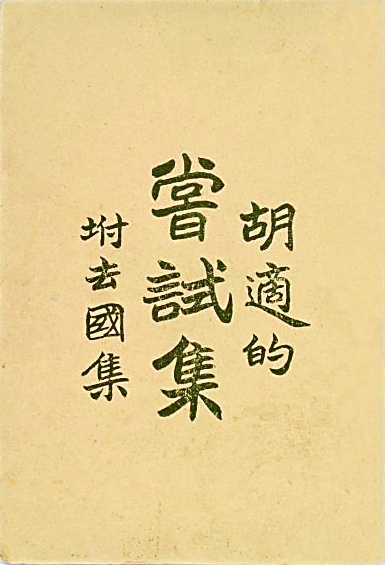

在赴美留学之前,胡适就已经尝试过用白话文写作。到美国以后,他的兴趣逐渐由中国的文字问题转向文学问题,形成了“新潮之来不可止,文学革命其时矣”“诗国革命何自始,要须作诗如作文”的想法。在同梅光迪、任叔永等的争论中,胡适认为文言乃是死字死句,故而提倡用白话作诗,并在1916年8月19日给朱经农的信中开列了“不用典”等“八事”。此后经过和陈独秀的几番书信讨论,胡适完成了震古烁今的《文学改良刍议》。1917年9月,留美归来的胡适住进北大教员宿舍,被聘为北大教授。

从1917年北上进京到1948年南下离京,31年间,胡适在北京住了有17年左右,住过的胡同至少有7条,但他却一直没有置办房产,而是租房居住。如今,偌大的北京竟然没有一处被认定为文物保护单位的胡适故居。胡适入校时,北大尚位于地安门内马神庙,第一院的红楼正在建设之中,文理本科都在景山东街的“四公主府”内。教员宿舍在学校的西门,校内东侧的一排平房最初是文科教员的预备室,因为陈独秀、朱希祖是己卯年生人,胡适、刘半农、刘文典是辛卯年生人,所以两只老兔子和三只小兔子遂成为周作人《知堂回想录》中“卯字号的名人”。

为了避免被打扰,胡适后来又相继在今天的竹竿胡同、缎库胡同、钟鼓胡同、陟山门街暂住过,直到1926年初外出。值得一提的是,1917年9月底,胡适搬到竹竿胡同和高一涵合租,而之前和高一涵合租的室友正是李大钊。李大钊是年7月因为张勋复辟而避走上海,同年11月中旬回京,高一涵直到1918年2月才搬走。以中国人的人情世故,李大钊想必会回来看望一下高一涵,如此想来,胡李二位当年或许也曾在竹竿胡同晤面寒暄一番?住在竹竿巷的时候,胡适由“竹竿巷”联想到家乡的“竹竿尖”山,写了首《一念》发在《新青年》第4卷第1号上。这9年是胡适在北京居住的第一个阶段,也是他和诗歌关系最为密切的阶段。

像胡适这样旧学根基深厚的知识分子,对白话诗的想象和实践常常脱不开传统诗词的影子。比如人们所熟知的“两个黄蝴蝶,双双飞上天”的《朋友》(收入《尝试集》时改为《蝴蝶》),尽管胡适在原诗前特意交代了一句“此诗天怜为韵,还单为韵,故用西诗写法,高低一格以别之”,提示人们注意这首采用了西洋诗的“交韵”,但作品五言诗的句式实在太过醒目。其他的诗例如《鸽子》尽管句式上“自由”了,但营造诗歌意境的意象大多仍是传统的自然意象。像《一念》这样的诗虽然使用了“太阳”“月亮”“地球”等一些新意象,颇有几分郭沫若式的瑰丽奇妙的想象,但最后“真个害刻骨的相思”似乎又暴露出胡适因袭了传统的诗歌趣味。

胡适本人也承认自己当初的诗“很像一个缠过脚后来放大了的妇人……虽然一年放大一年,年年的鞋样上总还带着缠脚时代的血腥气”。由此或许可以理解为什么胡适会坚定地追求“诗体的大解放”。但围绕“诗体的大解放”其实还有一层意思,胡适真正超前的地方在于,他充分意识到语言问题与现实意识形态的相对关系,秉持“历史的文学观念论”认定以语言变革作为文学革命的下手途径和具体方案。所以他在文章中像绕口令一样地强调“国语的文学,文学的国语”,这同言必称“革命”的胡适是不一样的。胡适的确不是一个优秀的诗人,也许在他的世界里,白话诗远不止是辞章义理,而是关乎对于现代民族国家的想象和再造。

“这些零碎的篇儿,你能看一看么”:冰心与小诗

上世纪30年代,梁实秋曾说:“新诗运动最早的几年,大家注重的是‘白话’,不是‘诗’,大家努力的是如何摆脱旧诗的藩篱,不是如何建设新诗的根基。”这也算是对胡适一辈历史功绩的认可。早期白话诗运动最大的成就并不是完成诗歌美学的转换,而是“怎样从旧镣铐里解放出来,怎样学习新语言,怎样寻找新世界”。为此,早期诗人们做出了多种尝试,比如胡适等人通过实践白话诗来实现“诗体的大解放”,比如刘半农等人通过翻译和改造民间谣曲来增多诗体,再比如以冰心为代表的风靡一时的“小诗”。

冰心虽然生在南国,但长在北京,可以说是北京培养的新文学第一代女作家。1913年初秋,冰心随在海军部任职的父亲搬到北京,住进今天的中剪子巷33号院。关于院子的样子,冰心曾在文章中做过比较详尽的描述。2011年我曾带着学生去寻访过这个院子,尽管资料里说院子的格局未变,基本建筑保存完好,可眼前的宅门实在显得太过寻常,已经无法和冰心的回忆进行比对,看不出北京中上层之家的光景了。在北京,冰心接受了良好的教育。1914年秋,冰心入贝满中斋读书,1918年升入协和女子大学读理预科,两年之后又改读文科,同年协和女大因并入燕京大学而改名为“燕大女校”。贝满中斋与协和女子大学都是美国基督教公理会创办的教会学校,占用了前清佟王府的宅邸,如今的“同福夹道”就是当年学校所在的“佟府夹道”。

说起冰心在文学道路上的成长,《晨报》厥功至伟。《晨报》即由李大钊创办的《晨钟报》演变而来,1924年,报馆搬到宣武门外大街路东,椿树胡同口上。“五四”期间,冰心作为学校的积极分子开始用白话文写一些宣传类的文章,并通过表兄刘放园在《晨报》上发表了两篇杂感。刘放园年长冰心许多,是《晨报》的编辑,他出于职业报人的敏感和亲族兄长的关爱,提示冰心“多看关于新思潮的文章,多写问题小说”,并亲自寄给她《新潮》《新青年》《改造》等。冰心的小说经过父母的润色修改之后经由刘放园之手在《晨报》刊登出来。在1919年到1920年间,冰心的作品几乎每月都会在《晨报》上以连载的形式出现。1921年,她把小杂感《可爱的》寄给《晨报副刊》,孙伏园自作主张以诗歌的分行方式排印在诗栏里,并附了一段按语说“分写连写本来无甚关系,是诗不是诗,须看文字的内容”。这无疑鼓舞了冰心。而在此前后,受到泰戈尔《飞鸟集》的影响,冰心开始用分行的形式记录一些“零碎的思想”,自1922年元旦开始在《晨报副刊》上连载,次年结集为《繁星》《春水》,共收小诗346首。

通过《晨报副刊》的广泛传播,《繁星》《春水》很快被视为小诗的典范,赢得了不少赞誉。从渊源上来讲,小诗得益于泰戈尔和日本短歌、俳句,并且还融汇了中国传统的绝句、小令的特色,捕捉“浮到心头又复随即消失的刹那的感觉”,表达一些浅显直白的哲理,单纯而又紧凑。因此,小诗成为一时的潮流,除冰心外,周作人、宗白华、郭沫若、朱自清、俞平伯、叶绍钧等也都是小诗潮流的中坚力量。小诗的兴起和早期诗歌思考“怎样从旧镣铐里解放出来”密切相关,但除了个别篇什,多数小诗都止步于简单、直白的抒情和说理,在意象经营和对瞬间感觉的凝练两个方面做得都不够深入,用韵也比较随意,不但没有能够满足人们对于诗歌的想象和期待,反而降低了诗歌的门槛,正如茅盾所说,“有些人模仿这格,竟失了原意,专为省力起见,以至极可笑的无意识的句子也放进去”。所以到1925年左右,小诗也就衰落了。冰心对于小诗虽然有所回护,但她也表示“诗的形式,无论如何自由,而音韵在可能的范围内,总是应该有的”。小诗的兴衰过程似乎说明,最初人们致力于挣脱传统的束缚,想要“有什么话,说什么话,话怎么说,就怎么说”,而当诗歌以散文化的句式和对格律的摒弃换来了“自由”之后却又觉得诗不像诗,用废名的话说,“一杯凉开水就当作甜香的酒了”。也就是说,人们对格律必要性的确认是和对自由体弊端的发现同时产生的。“戴着镣铐跳舞”实乃历史与认识的必然。

“搏造适当的躯壳”:徐志摩的格律探索

形式是诗歌的基本问题之一,而在早先,以陈独秀为代表的《新青年》同人对诗歌形式的想象却总脱不开古诗的影响。在第1卷第2号的《新青年》上,陈独秀翻译了泰戈尔的《赞歌》和史密斯的《亚美利加》,但形式却是五言和七言的。在第2卷第6号上,胡适等人的8首诗虽然冠以“白话”的名目,但形式仍是五言、七言的。在第3卷第4号上,胡适还曾以白话填词。直到第4卷第1号的9首诗里,除了《景不徙》之外,胡适、刘半农、沈尹默的其他8首诗才终于获得了“自由”。周作人在《小河》的序里也谈到自己是把波德莱尔式的散文诗“一行一行的分写了”。但同时他也讲到《小河》所模仿的欧洲的俗歌本来是要叶韵的,而《小河》却无韵。包括冰心在回顾自己的小诗创作时也显得比较矛盾,在很多场合都曾表示“《繁星》和《春水》不是诗”,认为“诗是应该有格律的——不管它是新是旧——音乐性是应该比较强的”。这似乎说明早期白话诗在形式上逐渐倾向于散文化的“自由体”,但人们又为这种体式挑战了“无韵则非诗”的底线而感到不安。另一方面,郭沫若式的叛逆与狂热冲决了传统的温柔敦厚的诗风,改变了诗歌想象方式和美学趣味,但是也有人却对这种“做诗通行狂叫,通行直说,以坦白奔放为标榜”的倾向在“私心里反叛着”,徐志摩更是斥之为“恶滥的‘生铁门笃儿主义’”(即感伤主义)。“诗体的大解放”已经成功了,“有节奏的自由诗”又当如何建立呢?

上世纪20年代进行格律探索的诸多诗人当中,知名度最高的无疑是徐志摩,他进行格律试验的实验室前期正是在北京。他在北京求学、办报、执教、再婚,住过至少6条胡同,除家乡浙江硖石之外,北京是他生活时间最长的地方。1922年,徐志摩从美英学成归国,抵京后不久住进了西单北大街路东的石虎胡同7号院。现在恐怕很少有人会留意这条紧挨着汉光百货、被施工围挡遮掩住的小胡同了,前几年这里还是“民族大世界”——一个专营小商品的自由市场,而历史上这个院子却住过不少达官显贵,留下了许多传奇故事。1924年春,徐志摩在石虎胡同7号成立了“新月社”,1925年年初又搬到了松树胡同7号,并组织了“新月社俱乐部”,聚拢了一大批曾留学欧美的知识分子。同年10月他接手《晨报副刊》,翌年4月1日和闻一多、蹇先艾等人一起创办了诗歌专刊《诗镌》,此后每周四出版,共出11期,6月10日停刊。在这短短的两个多月的时间里,徐志摩和他的一帮朋友们“把创格的新诗当一件认真事情做”。

大众文化把徐志摩塑造成了一个相貌英俊、情感丰富、才华横溢的风流才子形象,以至于一般读者可能不大会去注意徐志摩诗歌中的形式、音节问题,不大会去思考一个诗人何以能够抵抗历史的“氧化”与淘汰。事实上,徐志摩的大多数诗歌建行建节和诗形变化都比较规律,显得非常整饬,而且他还不断尝试“随韵”“抱韵”“交韵”等西洋韵式,因而作品整体上体现出一种富于节奏感的变化,充分体现了“以理性驾驭情感,以理性节制想象”的修辞原则。

试把这一类诗同他写于1925年的《翡冷翠的一夜》作个比较。当时徐志摩因为和陆小曼的恋爱而不得不避居国外,这首诗抒发的正是他彼时的焦虑和相思。这样的感情当然无可厚非,但是像“你摸摸我的心,它这下跳得多快;/再摸摸我的脸,烧得多焦,亏这黑夜/看不见;爱,我气都喘不过来了”这样的表达无疑太过直白了,并且把整首诗连起来当成一篇散文似乎并无不妥。这样一来,诗与文的界限就变得混淆不清了。1922年,徐志摩写了《康桥再会罢》,排印时编辑即当作散文拆掉分行发表了。1928年的《再别康桥》则通过整齐的形式来规约情感、提炼意境,以技巧和形式来平抑如猛虎、如野马一般的情绪。

在《诗镌》停刊之际,徐志摩曾“断言新诗不久定要走进一个新的建设的时期了”,他是有理由有这样的自信的。一百年来,汉语诗歌也的确涌现出了许多优秀的诗人和作品。但也有很多人把“诗人”看作是一个唾手可得的头衔,认为单凭一腔热情就可以写出诗来,没有基本的语言意识和问题意识,这是不对的。从这个角度来说,或许应该重温闻一多的一段话——“我并不轻看打铁抬轿的底人格,但我确乎相信他们不是作好诗懂好诗的人。不独他们,便是科学家哲学家也同他们一样。诗是诗人作的,犹之乎铁是打铁的打的,轿是抬轿的抬的。”

(作者:冯雷,系北方工业大学教师;张桃洲,系首都师范大学教师)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制