【读书者说】

摆在我书桌上的《沈从文讲文物》,是“大家小书”丛书中的一册。粗看,似乎每篇都应和着书名,都在说文物,浓得化不开;倘细细阅读,便可感知沈从文并不以展示文物为自足目的。在我看来,他似乎是在率领千军万马,向着更高更远的目标行进。这部所谓的小书,因此而有着沉甸甸的分量。

这是一部别致的书。

它选题别致。古代中国人怎么穿衣打扮,龙凤图案的古今应用,鱼的图案在百姓生活中的发展,狮子在中国艺术中的使用,矩纹锦的本源,蓝底白印花布的历史沿革,皮球花的染缬,漆工艺、刺绣、古代镜子的艺术,乃至从文物谈古人的胡子……对于沈从文而言,这些或许轻车熟路。在普通读者看来,似乎熟知却又丝毫不知的问题,一经提出,顿生奇趣,遂转新鲜。这些大家知其然而不知其所以然的问题,因沈从文解惑释疑而生面别开。

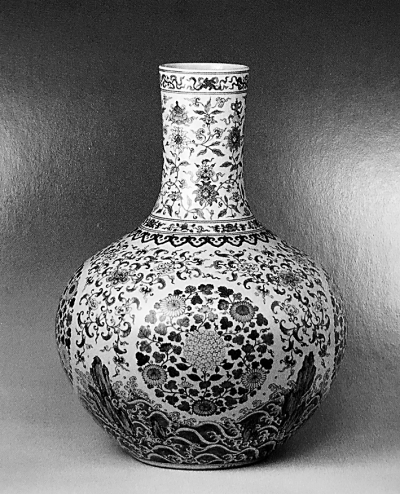

它叙述别致。我国历来做学问重文献,故学者多抄录摘引,然而物件、图像恰恰是文献难以描述清楚并直接呈现其风貌的,古来便多以道器之别而将其悬搁一边。而沈从文叙述的主体使习见的文献让位于古来的图像与实物,证据以出土文物或存世图像,释器论道,依道说器。特殊的阅历、兴趣,以及后来工作的沉浸,使其笔下的文物、民俗物象如遍地斛泉不择地而涌出,如山间云朵纷纷涌向窗前。例如,自商而明清的服饰,具体到句句落在实处,写衣如真真在目前。以过目经手千万件文物的底气,无一款无一色无一图无来处。如数家珍,信手拈来的文物列举纷至沓来,无一句无证据的叙述,坚硬得谁也不能轻易绕过去。沈从文下语果断而简洁,因文物衬托而令人信服。

如此叙述,就是把文章写在实处,步步站稳;与读者平等对话,似相知雨夜,清灯杯酒话平生的深挚从容,无教训状,无呐喊声,无迂腐味,似从博古架上不时取出珍藏,好像友人亲切面对,便津津有味地介绍诉说着。有处说有,无处说无;分析是分析,判断是判断,猜测是猜测,不懂是不懂;从不把话说满,而是清清楚楚,留有余地。从立意到字里行间,沈从文都渗透着对任何一个读者本能的尊重,而不是自居高台般指手画脚。如同曾经的文学描写是亲身经历,这里左右逢源的文物证据都是他见过、摸过甚至是多年向观众解说过的。在此坚固基石上得出的结论,沈从文却说得温厚亲切,如话家常般软语商量,完全没有真理在握的咄咄逼人,或拒人千里的冷傲。他让证据历时性地排列本身,建构成一个推导出判断的逻辑序列,一个取舍明晰的链条。如同确定的坐标,不同的象限中所标示的点都是合乎规律、合乎目的的图形,都是经得起方程式的描述与裁判,从而成为解析几何式的经典描述。

这是一部厚重的书。

厚重在于,字里行间每每有着“是什么”的执着追问。沈从文看似抓住一个不起眼的物象,却也要俯仰古今去追问到底“是什么”。他一再提出“实物究竟是个什么样子?”看似常识性的提问,却是众人面前当头断喝。是什么?这就是沈从文解读历史与文化的一个聚焦点,也是古来学者重定性轻定量的倾向,以文献描述云山雾罩说不清的痼疾,被他抓住不肯放手。如一把扇子,看似小巧玲珑,在这里却地毯式铺开,作历时性地追溯与梳理,建构出一部具体而宏大的扇子文化简史。如此繁复的演变,从图山物海中搜寻淘洗而来,却似信手拈来那么轻易,没有文物过手千万件的经历,没有读书破万卷的寂寞,没有甘于淡泊的心态,是无法达到这般境地的。由此,学术的视域因他的前行而空前地拓展开来。

厚重还在于打通古今,形成谱系。本书收录的,看似一篇篇小文章,实则是一部部根基厚实的工艺美术简史:服饰史、玻璃史、镜子史、蓝印花布史、马具史……在这里,没有空壳老套话语的肆意铺排,没有抽象大概念的无据叠加,而是彼时彼地实实在在发生的事件,是放置眼前捧在手中的实有遗存。对于沈从文来说,即便平常习见之物,如镜子、扇子、马具、辇舆,也要追本溯源,将其置于时空的坐标系中,不只点画出其位置,定性定量地点画其形态与功能,也要勾勒出历史性演进的轨迹,在人们熟视无睹的物件上,挖掘出历史的深度和文化的韵味。从而,从一个个似乎可以忽略不计的日常用具中,建构起源远流长的文化谱系。

在沈从文看来,任何一种不起眼的日常用品,都不是从天上掉下来的,都不是什么神圣的赐予,而是历代有所作为的祖先自觉的智慧创造,都是后世子孙一代一代着意传承的结果。文化积累的真谛不经意间从这里揭开,学术触须伸进平常日用的领域,如同仙人的手指触及便点石成金,熠熠生辉。从整体境界上,他从道的层面提升了器的价值与功能。传统往往重道轻器,而他却将器津津有味地提升到道的层面上来认知,提升到民族文化谱系的系统性与传统性的高度来认知。沈从文的收藏、赞赏与研究,往往是人们司空见惯的平凡之物,在文史研究上是所谓不登大雅之堂的。这让我想起了老子的感喟:“道不远人,平常日用不离道,百姓日用而不知。”

这也真是“观古今于须臾,抚四海于一瞬”。沈从文的目光胸襟上下千万年,纵横千万里,岂止是仅仅学富五车者所能望及,所可比拟也!

这是一部垂范的书。

从逻辑叙述上看,沈从文重归纳,少演绎。本来演绎是逻辑思维的重要运演模式之一,但在现代学术界,有时却成为大量学术垃圾的主要生产方式。而沈从文则有意无意地回避这些,坚持着自己所笃信的事实与常识而稳步向前。他的叙述从一件件文物、一张张古图谈起,就事实说话,有着不可挪移的具体性。沈从文在引用文献资料时常于不疑处生疑甚至贬损,他更愿意立足于客观实在,有一分证据说一分话,更多的时候呈现为归纳模式,多重证据建构起来一目了然——如同彩绳系珠串起如此美饰给人看。

从治学方法上看,沈从文更注重文物与图像证据。他的论述,追溯到甲骨文上的象形文字,哲学、历史、古典诗词等文献也不时出现,但这些文献证据在沈看来只不过是补充与辅助而已。在他所中意的文物中,民俗中的造型艺术、绘画本身同样受到特别的关注。而沈对文献的态度似是古史辨派的决绝,你符合物像,有物可证的,我就认可欣赏,引述以为补充;你若与文物相悖,我就悬置起来,或弃而不用。在治学方法上,沈从文一直对文字记录持存疑态度,并不以所谓的专家权威为意。事实也许是,当文献无可查寻而茫然无着的时候,转向考古资料或是突围的一大途径。即便有文字记录,即使记录是史实,但须知文字只能暗示而不能无蔽地呈现物件。

在这里,说图像,便呈现、展示与比较图像本身,文物遗存的、现实世界的、文献绘制的……梳理源流,揭示异同。而在此之前,人们似乎忘记了这些物什图像还可以进入学术层面,荣登大雅之堂,作为可以归纳的证据来支撑相应的观点,引导相吻的思路,而且显得那么坚实峭立,时时让你面对。如服饰,如古玉,古来文献颇多,然沈却自辟蹊径,以文物硬棱棱地排列出个历史谱系来,真个是条条大道通长安,滔滔不绝,源源不断。梳理文物,断代解读,既有历时性的演进轨迹,又有共时性的官民异同,建筑、瓦当、博具器物等,凿凿有据,你可以不喜欢他这样论说,但却难以否定、推翻他如此这般的归纳与推衍。

沈从文颇为自信地总结其治学方法:“试从形象出发,结合史志记载,相互印证,看是不是可得到些新的常识。”(《谈辇舆》)而这虽然不足以涵盖其他,但是可以垂范百世。

当然,沈从文所述并非没有可商榷之处。如书中《谈谈中国马具的发展》一文说到“函必有盖”,我个人觉得未必如此。据我所见,关中农村每户必有的濡敷粮食或捡拾渣滓的木函,便是大型敞口的器具。又如坐轿乘辇可能有娶亲、旅游、求医等诸多向度功能,并不只是阶级压迫这一单向度功能一言以蔽之。

有枯枝败叶不碍树之高大伟岸,有塌溃泥流无妨山之高耸入云。沈从文于逆境中著述如此,藏之枕畔,再三阅读而不倦。

(作者:张志春,系陕西师范大学教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇