西学与中国文化的交流、冲撞乃至融合的过程,并列产生了两种现象:一是中国传统文化及其传统学术形态发生“西方化”的转向,一是外来文化及其思想形态发生“中国化”的转向。自19世纪末近代中国进入转型时代开始,我们已经身不由己地进入到这种“双重转化”的历史进程中,不过从近代历史的发展进程来看,两者的偏重不成比例,即“西方化”占据了压倒“中国化”的优势地位。

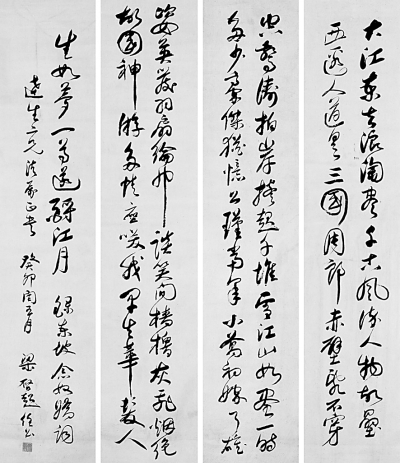

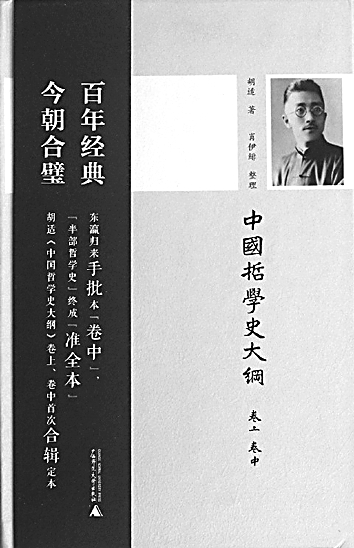

且不论各式各样的外来思潮、西方文化弥漫泛滥于当时中国社会的政治、经济、文化等各个方面,就以中国哲学界来说,传统儒家文化的言说系统受到西方学术话语的强烈冲击。1919年出版的胡适《中国哲学史大纲》采用的已然是西学的一套分析框架,而当时的蔡元培以及后来的冯友兰亦不得不承认这是胡适此著的一项贡献,包括冯友兰自己在20世纪30年代问世的《中国哲学史》上下两卷所采用的也是西方哲学的分析框架,这是他自己在晚年回忆录《三松堂自序》里所坦承的事实。清代以来早已形成传统的一套学术话语体系,在西方哲学的概念体系冲击下,显然已不得不发生各种“西化”的转向。事实上,在19世纪末特别是“五四”新文化运动之后,这种转向应当是一个自觉的过程,人们已经不觉得有什么特别的惊异。

另一方面,如何将西学通过一番转化之后,进而为中国实践所用?实际上,“中国化”这一历史进程早在洋务运动发轫之初就已开始,特别是19世纪末戊戌变法失败之后,各种外来新思潮不断涌入中国之际,“中国化”问题就变得日益迫切。人们开始思索如何通过运用西学资源来增强自己物质文化的同时,在政治文化上也要向西方先进文明学习以改变自己的精神体质,于是乎,各色各样的以“重估一切价值”为标志的文化激进主义以及与此相伴的文化保守主义风起云涌、互相纠缠,都想为自己的主义主张找到可以在中国落脚的根基,或主张“全盘西化”,或主张“中体西用”,出现了前所未有的围绕“新旧”问题、“古今”问题以及“中西”问题——即新旧、古今、中西三大问题群——而引发的“思想战”(杜亚泉语)。

但是,由“后见之明”的历史角度看,近代中国转型时期的西洋器物“中国化”的进程不断加快,推动了中国“现代化”的发展进程——尽管由于外战加内战的因素而受到几重挫折;然而,西洋学术“中国化”的成功案例却非常少见,即便“中国哲学”学科在20世纪初就得以建构起来,但却难以断定西方意义上的哲学成功地转化出“中国哲学”,而只不过采用西哲的概念模式来重新安排中国传统思想特别是儒家思想的叙述格局,而真正意义上的西学“中国化”的历史进程正可谓是“路漫漫其修远兮”。直至当今,各种外来思想文化仍然在不断发生“中国化”的转向,例如现当代各种西方哲学思潮中的理论范式——从自由主义到社群主义,再到美德伦理学等各种理论范式,从“西方中心论”到“中国中心论”再到“文化多元论”等各种思潮,无不对中国哲学的研究范式带来冲击或影响,如何将这些理论范式转化成中国哲学研究的资源,似乎仍需要更深入而全面的研究实践。

必须指出的是,在思想学术领域内的所谓“中国化”的背后,其实存在一个根本性的问题需要面对——即“中国化”得以实现的依据究竟何在的问题,换言之,我们究竟凭借什么传统文化的资源以使外来思想文化得以成功地转化出当代的“中国思想”?在此过程中,我们又必然遭遇如何处置和应对“传统”与“现代”的关系这对老问题——即传统文化是否与现代进程必然发生冲突而无法相融?因此,中国传统文化的当代意义虽然有多种表现形式,但至少可以说,在当今中国文化复兴的背景下,“中国化”问题首先就是如何正确看待传统文化的问题。

从中国哲学特别是传统儒学研究者的角度看,西学“中国化”首先不是抽象的观念命题,而是一个具体的实践命题,从历史上看,西学“中国化”更是历史命题。比如,自东汉末年起,印度佛教东渐而开始了“中国化”进程,历经魏晋南北朝时期的“格义佛学”,至隋唐最终转化出成熟的“中国佛教”,尤以禅宗为显例。自19世纪末近代中国进入转型时代以来,更有各种西洋的政治、制度、文化以及学术思想等等伴随西洋器物一起蜂拥而至,在被中国逐渐接受的同时,也必然发生种种文化观念上的认知转型,因为一方面人们往往是透过传统文化的“有色眼镜”来接触西学,另一方面在西学的冲击下,又必须不断调整自己审视的角度,乃至改变自身的那副“有色眼镜”。

举例来说,近代中国第一位系统介绍康德哲学的梁启超所撰写的《近世第一大哲康德之学说》一文,在贺麟的审视之下,就发现他是用“中学”来“格义”康德,发生了奇妙的“中国化”现象,即贺麟认为,梁的康德“完全被佛学、王阳明良知说所曲解,可以说不是德国的康德而是中国化的康德”(《康德黑格尔哲学东渐记》)。显而易见,本来是中性词的“中国化”在这里是被作为贬义词来使用的。其实,若以同情了解之态度来看,梁启超并不具备了解康德哲学的知识基础因而导致种种曲解是十分容易的,然而我们也必须看到,西学“中国化”过程必伴随“曲解”之现象,梁氏显然是有选择性地从康德那里汲取经世的资源,以为推进“国民道德”之助。

当然我们也可以积极地看,近代中国以来,在与西学的互动中所发生的“中国化”在伴随认知上的曲解之同时,也推进了整个中国学术的现代性转化,各种“新学问”如雨后春笋一般,令人眼花缭乱、应接不暇,在客观上有利于传统文化与外来文化的交流与对话。

一个典型例子是:中国传统文化之主流的“儒学”一方面被纳入新学科“哲学”的名义之下,另一方面却受到西哲的强烈冲击。于是,引发了传统文化研究者略带情绪色彩的强烈反弹,表示应当拒斥一切西方哲学语言对于儒家传统思想的解释,更有学者严厉指责“以西格中”的研究都是“汉话胡说”。对此激进主义的态度和立场,我们大可不必当真。

另一方面,当中国文化“走出去”以后将会发生什么呢?现在人们往往容易认为中国文化常常处在被动的境地,特别是近代中国,在与外来文化交往之际显得十分弱势,总是被动地接受外来文化。其实,历史并不尽然。中国传统文化也曾有过“走出去”的历史,与外国文化发生了种种碰撞乃至被转化等现象,一个显著的例子是:12世纪的朱子学与16世纪的阳明学,东传朝鲜半岛和日本而与当地的“本土”文化通过接触交流以及容纳互摄等过程,而发生了“韩国化”“日本化”等转化现象,形成了各具特色的韩国或日本的朱子学以及阳明学,我们现在把它们统称为“东亚儒学”。从历史上看,东亚儒学的形成过程也就是中国传统文化的价值与意义经过一番“在地化”的长期历练而得以逐渐呈现的历史过程,尽管就结果看,韩国或日本的儒学早已不是原汁原味的中国儒学,而中国儒学的价值及意义同样也早已经过一番“本土化”而融入韩国儒学或日本儒学的传统当中,但是,儒家文化的核心价值曾经在域外有过历史的呈现,则是毋庸怀疑的。

然而,无论是“中国化”还是“现代化”,在“化”字背后必然需要思考和解答如何实现的问题。就以“中国化”为例,将此作为一个实践命题而非观念命题来看,那么“中国化”必将遭遇一个非常现实的问题,即我们究竟可以用什么思想资源来与各种西学文化进行对话和互动,然后在此基础上,进而“汲取”或“转化”各种西学思想,以推动西学“中国化”的实践进程?答案恐怕只有一个:非中国传统文化而不能担此大任。也就是说,在“中国化”的背后,必存在如何确立中国文化的主体性问题。如果在“中国化”实践过程中,缺乏对文化主体的自信,其结果将必然是中国文化被西学所吞没而发生“全盘西化”或使西学“教条化”,更谈不上以中国文化为本位,通过反思自察并在传承传统文化之精神的基础上,然后去转化西学以实现各种西学的“中国化”。

因此可以说,在当今社会重新认识中国传统文化的价值和意义乃是一个十分迫切的思想课题。在经济全球化、文化多元化的人类文明新形势下,通过文明对话,以“海纳百川”的胸怀来汲取各种西学的同时,对此做一番“中国化”的创造性转化,这对我们这个时代而言实在是非常紧要的课题。

(作者:吴震 系复旦大学哲学学院教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制