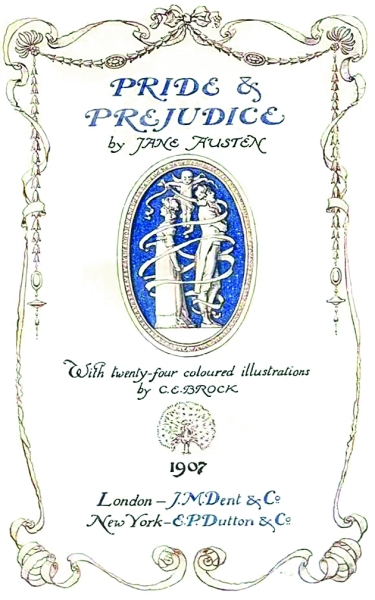

“简迷”——这是英国两百年前的女作家简·奥斯汀(1775—1817)的粉丝们的自称,在英国,它所代表的文学粉丝团体之庞大和热诚,几乎只有莎士比亚的“莎党”能够相比。到今天,奥斯汀最出名的小说《傲慢与偏见》总计销售超过2000万册,在全球拥有无数读者,且被数次搬上银幕。奥斯汀逝世200周年,为什么人们对她依旧迷恋?

许多人不明白简·奥斯汀的小说好在哪里——不就是整天围着客厅或舞会嚼舌头,隔三差五议论某人有多少财产,多少镑收入,然后变着法儿将漂亮的小姐都许配给位尊而多金的绅士?这也太俗滥了。至于借人物之口,指某位绅士没梦见某位小姐,而那小姐已先梦见人家是有失体统的,更坐实了夏洛蒂·勃朗特对奥斯汀不懂爱情的批评。

可不能否认,正是这个从未上过正规学校的小女子,超越了当时一班被称作“女才子”的古典文学研究者,还有海伍德这样有着“小说夫人”冠冕的作家,成为如实描绘摄政王时期英国中产阶级日常生活的圣手;甚至还超越了时代,成为英国广播公司(BBC)“千年作家评选”中仅次于莎士比亚的十大作家之一。倘再想到奥斯汀之前已有玛丽·沃尔斯通克拉夫特写出《女权辩护》,理直气壮地为女性伸张权利,称其不仅有道德还有理性;萨拉·菲齐作诗讽刺当世礼俗的无聊,对女性的笔只能抄录食谱表达强烈不满,奥斯汀仅凭像自己所说的“在两英寸宽的象牙上轻笔细描乡野人家”,或弗吉尼亚·伍尔夫所说的“不涉痛苦、抗议和教化的书写”,居然凌驾于英国近三百年女性文学史之上,还真让人感到不可思议。

所以前年访英期间,我特意到奥斯汀出生地汉普郡的斯蒂文顿参访。26岁前她一直生活在这里,朱利安·加罗德的传记片所竭情铺张的奥斯汀与勒弗罗伊的爱情也发生在这里。可惜故居已被拆除,旧踪再难寻觅。再转去巴斯,好在盖尔街上她住了4年的乔治亚小屋还在,且已被辟为纪念馆。许多参观者冲着门口奥斯汀的人偶惊呼,其实馆内作家本人的形象大抵都很模糊,求解于服务生,被告知那个年代的女性大多不能以正面形象示人。二楼辟有“摄政茶室”,供应“淑女下午茶”和“巴斯之味”等点心。不知道那个年代,人们在乡间酒馆边烤火边喝麦芽酒吃苹果派是什么滋味。我的感觉,喝着浓香的奶茶,配上涂有果酱的司康饼和克劳福德松脆饼,终究与作家贴近了一些。

“牵猴者”与“尊严之爱”

19世纪初的巴斯是著名的温泉胜地,来此疗养的贵族富人络绎不绝,但奥斯汀讨厌这里的社交氛围,更少参加“婚姻交易市场”式的舞会。所幸附近锡德茅茨和莱姆有漂亮的海滩可以放松心情,并让她有幸再次遇到自己所钟情的人,但不久对方突然去世,此后这样“对”的人再没能出现。说得清楚的原因是18世纪末英国接连卷入美国独立战争和拿破仑战争,造成数十万人死亡,女性失婚率因此居高不下;说不清楚的原因或许是她太忠实于自己了,不愿为爱情以外的任何原因结婚,所以在深思一夜并拒绝邻居的求婚后,选择了终身不婚。

可在那个时代,女子不婚是要承受许多压力的。她们通常不被视作“single”(单身者),而被冠以“spinster”(老处女)这样歧视性的称谓,既指年岁老大,更指性情古怪——狄更斯小说《远大前程》中那个郝维仙小姐就属此类。当然最悲惨的是,她们还被人称为“牵猴者”,因为传说中老处女的人生终场是如莎翁《驯悍记》中女主人公所说“我的命运只配牵着猴子下地狱”。但饶是如此,奥斯汀仍执着地向往“尊严之爱”,不为人言摇动。回思16岁时,她已借小说主人公之口表达对嫁给有钱而乏味的中年男人的不屑,此后又借《傲慢与偏见》中伊丽莎白之口,坦荡地宣示“干什么都行,没有爱情可千万不要结婚”,她的孤傲与坚持可谓不稍掩抑。奥斯汀期望于男人的,诚如伊丽莎白·坎特《简·奥斯汀的幸福哲学》所说,不是要他们将自己女性化,或成为只知道满足一己私愿的废物,而是希望其能超越自身局限,进而扩展自己,成为能容纳人对幸福快乐的最高贵想象的忠实护法。

但也正是这种坚持,注定了奥斯汀一生与幸福无缘。因为工业革命前,太多的特权造成英国男子普遍养尊处优,许多人自视甚高,其实无知且乏味。而女性在男权的控制下,几乎没有任何权利,既无财产继承权,也无婚后财产的处置权,在工业革命之后仍是如此。直到19世纪后期《改革法案》出台,女性才被允许拥有婚后挣得的收入和嫁妆所有权。但尽管如此,男尊女卑依然是英国社会通行的认知。只要看看勃里格斯的《英国社会史》就可知道,在那样的社会,女性要形成独立的人格有多难,那些见识过人又生性敏感的女性尤其饱受压抑,不免转而用写作来排遣苦闷。但就是在这件事情上,男人同样不能接纳她们,不愿自己的领地被冒犯。以致奥斯汀之后,勃朗特姐妹将诗集寄给桂冠诗人缪塞,仍遭到后者“文学不是女人的事”的申斥。

缝纫盒子与“声响之门”

奥斯汀不甘心生活在教堂、烹饪和孩子构成的“三世界”中,不愿在谈论天气上多花时间,更不愿取悦男性,为当好“家庭天使”去接受女红之外,钢琴或法语这样花里胡哨的熏陶。为了避免“与保险箱结婚”,她拿起了笔。当然,顾及到家人,以及可能会给自己带来的名誉受损,她尽量瞒着外人。不得不钦佩她的父亲,作为斯蒂文顿和迪恩两个堂区的司铎,他不仅留给女儿500余册藏书,还尽力提供当年还很昂贵的纸张,又将写字板作为19岁的生日礼物送给她。不久父亲去世,她只得离开巴斯,搬到南安普顿开始居无定所的生活。以后在表兄的资助下才得以重回故乡,搬到距斯蒂文顿十英里的阿尔顿。

那里有个叫乔顿的小镇,从伦敦出发,在滑铁卢车站乘火车一小时10分钟可到阿尔顿,再坐5分钟出租车就到乔顿了。尽管英国的乡村从来有名,但却不包括乔顿。小镇位于通往朴次茅斯的干道右侧,地理位置不算偏僻,但就是冷清。故居是一栋简单的砖红色小楼,两层六居室,一面临街,三面对着花园。当年为了避税,临街的窗户都被堵住,但朝向围栏的约一英亩庭园却被打理得井井有条。灌木、花篱和草坪错落,日上树杪,光影斑驳。园外,砾石铺成小路,边上有一棵古栎,据说是她手植。如今,这里已成为简·奥斯汀故居博物馆,常年对公众开放。一层是厨房和客厅,陈列着书柜、书桌和钢琴。中间一张小桌上摆着一方丝巾,上面有她的一段话:“为什么不及时抓住快乐呢?经常是本可以拥有的幸福,却被准备、愚蠢的准备过程扼杀了!”她与姐姐卡桑德拉的卧室在二层,床铺小巧而精致,米色床幔与粉色碎花的墙纸也很搭。特别吸引我的,是欧式洗脸架边的青花瓷洗脸盆和那个中国风的妆盒。

搬来这里的第一年,奥斯汀一直在修改《理智与情感》《傲慢与偏见》以及《诺桑觉寺》,加上以后四年写成的《曼斯菲尔德庄园》《爱玛》和《劝导》,可称高产。当然,这一切仍是瞒着外人进行的。伍尔夫说,“女人想写小说一定得有钱,还得有一间属于自己的屋间”,但这两样奥斯汀都没有。她在餐厅靠窗的那个据说来自中国的缝纫盒子——她称作“Sewing box”上写作。通往杂役间和前厅有一扇转门,开时会吱呀作响,她一直不让人修,为的是可闻声迅速用吸墨纸盖住稿子,或将其塞入盒子的夹层,这就是有名的“声响之门”。故居至今仍保留着的她的手稿,都是“声响之门”与缝纫盒子默契配合的结果。后来,她将乔顿称作自己创作的“伟大的宝地”。

遗憾的是,随着卡桑德拉去世,房子就空废了。不久家具被卖,房子也被表哥分割成廉租公寓租给了工人。而那扇门经重新安装,已不能发出任何声响。1947年,“简·奥斯汀研究会”集资买下房屋所有权并重新修建。他们还拔去屋外花园旧有的玫瑰花床,换种上了新的,但花种依然采用有200年历史、白底间深红色条纹的“世间玫瑰”,还有纯白的“阿尔巴玫瑰”。前者12世纪时由十字军带回,并在纪尧姆·德·洛里的长诗《玫瑰传奇》中得以不朽;后者与女神维纳斯一起诞生,至今仍缠绕在大画家波提切利的笔下。

对社会的实录与批判

或许主事者是想暗示和确认奥斯汀小说与玫瑰一样芬芳吧。诚然,因从来居住乡村,生活圈子狭小,奥斯汀的作品多以女性与婚恋为主,鲜及更广大的社会,并且形塑过程不时掺杂着算计,有的还很功利。但当时英国实行长子继承制与限定继承制两种田产继承制度——前者规定长子独享田产继承权,无男丁再均分给女儿;后者为强化父系血缘,限定田产不得变卖或抵押,只能传给血缘最近的男性亲戚,从而使未婚女性失怙后不得不托庇于兄弟或亲戚,这让她们普遍希望能尽早与有钱男子体面结婚。加上自12世纪以来,离婚须经教会裁决,程序极其复杂,故大多数人是笃信慎嫁及“嫁得好才是真好”的成言的。故而,婚恋主题成了其时英国小说的“老生常谈”。

奥斯汀自然也如此,她从不讳言金钱的作用。自己的身世,还有乔顿邻居、老处女玛丽·本孤独死去的凄惨,使她深知没有物质基础,女性讨论自身出路纯属空谈,所以《傲慢与偏见》才说,大凡家境不好又受过教育的女子,总把结婚当作“仅有的一条体面的退路”。她安排伊丽莎白姐妹嫁给达西和宾利,并在《理智与情感》中让埃莉诺嫁给富翁弗纳斯的长子爱德华,《曼斯菲尔德庄园》中让普莱斯嫁给庄园少爷艾德蒙,《诺桑觉寺》中让凯瑟琳嫁给富有的牧师亨利,即在被评论家视作写得最深刻的《劝导》中,也让安妮与衣锦还乡的温特沃斯上尉结成眷属,正是对当时社会的实录。

当然,实录不等于没有批判。恰恰相反,从对《傲慢与偏见》中那个“毕生大志”就是把五个女儿都嫁出去的里班奈特太太的讽刺,到对《诺桑觉寺》中那个“心灵空虚”却“从不安静”的艾伦太太的调侃中,都可以看到她对空虚无聊、目光短浅的女性自身的批判。其时,英国社会中一个闲暇的中产阶层正在形成,其与贵族联姻成社会中坚后,常转而嘲笑原有的出身,形成新的门第观念;许多出身贵族但无继承权的男子拼命追逐富商女儿以求重振门楣,许多富商之子又巴巴地希望找贵族的女儿联姻以提高社会地位。奥斯汀对这些都作了喜剧化的揭示和辛辣的嘲讽,从而将“男人无头脑,女人有心机”的世相人心揭示得淋漓尽致。她从不愿为蠢人写作,而如司各特和伍尔夫所说,在描写看似琐屑其实丰富的人的日常生活与内心感情的过程中,奥斯汀揭示出许多远比表面现象更深刻的东西,从而在赋予这种场景或情感以永恒的形式方面,在激发与拓展读者的想象力并提供其真久的精神内涵方面,达到了很高的成就。

始终带着鲜明的自我意识与标志性的反讽风格,对文体的自觉和“反传奇”的意识,高超的组织结构、情节设置及“双主题”的实验探索,于平凡中揭示生活本质的精湛技巧,都使得奥斯汀将女性和社会之间的紧张关系,以及两性从恋爱到结婚中隐约存在的自我发现、自我成长的过程,揭示得栩栩如生。由此她也彻底扭转了盛行于中世纪和文艺复兴初期那种戏剧性过强的浪漫故事及造作文风,把小说从怪力乱神的虚幻夸张引向了真实的生活。如果再对照此前那些专写婚外恋与私生子,以致被《寰宇杂志》和《爱丁堡评论》视为诲淫诲盗的小说,可以看到奥斯汀的小说充分展示了那个时代流行的“家庭文学”“日常文学”乃或“书信体文学”所能抵达的理想边界。

从声名不显到“奥斯汀热”

这种边界具有不断延展自身的特性。看看每年从世界各地赶来的“简迷”,有在小说中沉浸久了,想在现场获得感性印证的,也有在故居取景,拍摄婚纱照或择此开启定情之旅的。或许还有人怀有与我同样的心思,感佩她缺少嫁妆但从不缺乏自信的孤傲,没有婚姻但能深刻理解爱情的智慧,同时为身处男性中心社会,生前只能以“一位女士”为名发表作品的她深感不平。当然,还感到不平的是,《诺桑觉寺》居然只从出版商那里换回10英镑,乃至她去世前总共才从4部小说中获得不到700英镑的回报,即使最畅销的《傲慢与偏见》,也不过售出1750册;而此前菲尔丁的《汤姆·琼斯》售出10000册,安·拉德克利夫凭《意大利人》进账了800英镑。若再论反响,《理智与情感》只有2篇评论,《傲慢与偏见》3篇,《曼斯菲尔庄园》干脆没有。总之,即使在18世纪末19世纪初的女作家群中,她都声名不显。不说拉德克利夫和法兰西斯·伯尼了,就是夏洛特·史密斯、伊丽莎白·因区伯德、玛丽亚·埃吉沃斯、克拉拉·瑞夫,每一个都比她名气大。所幸的是,当《傲慢与偏见》出版后,终究是有人注意到了她小说中那种“令人畏惧的力量”,她超越一般女性的特别的视角和充满嘲讽的精神,精致的修辞背后闪动着的伶俐而智慧的思致,让一部分认真的读者如受电击。

尤其是女性读者,往往着迷于她作品虽少浪漫梦幻的场景,然而最能激荡人的入骨的深情。她对人心的揣摩细腻但不刻薄,相反时时流露着同情,即使对有缺陷的人性,也尽可能原其本意,予以包容,这正照见出她对人生的理解和悲悯。今天,女性在全球范围内已争取到越来越多的权利,但伴随经济独立的不仅是选择的自由,更有个体日益深重的孤独,其间的悖谬,让人深感错愕。面对这样现代甚至后现代的无边的荒原,生性纤敏易感的女性读者自然感到奥斯汀才是最体恤自己的知己,她笔下的人物虽隔着整整200年,却依然能与自己相视莫逆,声气相通。所以,她们反感马克·吐温说“一个图书馆只要没有奥斯汀就好”,也不认同夏洛特·勃朗蒂对奥斯汀所做的“视角过于狭隘”的批评。能要求一个作家出离她所身在的生活吗?关键要看她对这种生活有没有深刻的揭示。一战后人们越来越将奥斯汀的作品视为与其时庸俗无聊的“感伤小说”和“哥特小说”迥异的杰作,进而将其尊奉为具有女性意识的伟大作家;奥斯汀的小说超越了自传式的表现,被视作真正够得上伊莱恩·肖瓦尔特所说的“她们自己的文学”。

可能基于同样的喜欢吧,在巴斯,一位义务讲解的女服务生向我介绍了《傲慢与偏见》出版200周年时,英语世界的纪念活动如何规模远超狄更斯200周年诞辰纪念;在每月举行的作品朗诵、演出或研讨会上,都能看到女性的身影。她们读《简·奥斯汀诗歌全集》和《剑桥简·奥斯汀作品集》,可不是出于对前工业时代牧歌般的生活方式的缅怀。联想到20世纪90年代出现的7部由奥斯汀作品改编的影视剧,女性担任制片的有5部,担任编剧或导演的也有3部,有的编导如爱玛·汤普森可称铁杆“简迷”;还有类似《简·奥斯汀与休闲》《剑桥简·奥斯汀手册》这样的书在女性读者中风行,《奥斯汀约会指南》成为小女生的恋爱秘籍,“奥斯汀风格”成为主妇装修房间的最好样板,直至形成所谓“奥斯汀产业”,可以说,20世纪末兴起的奥斯汀热,正与女性主义思潮的发展分不开。记得英国著名历史学家托马斯·麦考莱曾说,奥斯汀是英国作家中创作手法最接近于莎翁的大师,堪称英国的骄傲。但对女性来说,前者不免太高大上了,后者才似乎是她们自己,或让她们回到自己。

1816年初,奥斯汀得了结核病,一年后被送到温切斯特治疗。伊钦河边,沿老城墙转过小桥,再穿过切西尔街,由阔里路攀上圣贾尔斯山,可以俯瞰整个古城。城里的学院街有她度过人生最后6周的故居,还有她长眠的大教堂。似不忍看这里的一切,我的脑子里翻腾的总是巴斯和乔顿的画面。尤其巴斯,每年9月都有“简·奥斯汀节”。还是那位服务生说的,其时街上会涌出许多从乔治时代穿越而来的男女,会举行各种热闹的盛装舞会。对照阿曼达·维克瑞《绅士的女儿们:乔治时代英国妇女的生活》一书的记载,想来那些顶着用长针固定、上饰羽毛与缎带的高发髻,头戴装饰有蕾丝和人造花的宽檐圆帽,上穿肩袖部夸张的密织纹白麻薄纱或条纹毛织蝉翼纱,下曳为突出纤腰而设计的镶满黑色蕾丝和金属珠子的宽下摆绸裙的女孩子们,她们的妆容与服饰一定都很精致;尤其对照1810年卡桑德拉替小说家画的那幅戴着帽子、神情拘谨的半身肖像,还有60年后其侄子出版《回忆录》时请安德鲁斯重绘的那张肖像,她们一定都更漂亮吧。

英国中央银行已经决定新版10英镑纸币将用安德鲁斯画的那幅奥斯汀肖像替换下达尔文,为的是这个形象已成为“英国文化历史的一部分”。在这幅肖像中,她有着一张“圆圆的脸,嘴和鼻子小而有形,眼睛明亮呈淡褐色,棕色的头发自然卷曲,永远戴着帽子,无论早晨还是晚上”。这样的口鼻俏净,目光莹澈,据说最为她认可。我所在意的只是,她为什么永远都戴着帽子,看看照片上那些参加“简·奥斯汀节”的女孩们,通常只是将它拿在手上做配饰的呀。

(作者:汪涌豪 系复旦大学中文系教授,教育部“长江学者”特聘教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制