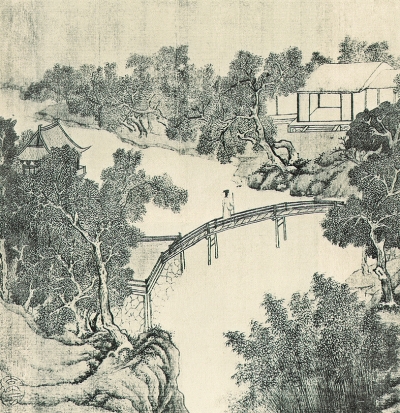

【美术经典】

园林或许可视为中国古代建筑文化里最精妙的一种。遗憾的是,较之城市宫殿、寺庙陵墓,园林在中国建筑里又最为脆弱。究其缘由,一是园中屋宇多为轻盈的木构,较之宫殿寺庙更容易朽坏;二是园林的精髓在于山水的经营,一旦园主过世或家道中落,便常常易主改造,或因疏于照料而荒废倾颓,以至湮灭无形。因此今天能够看到的园林,大多是近百年、甚至近几十年改建或复建的。

幸而较之物质实体的易朽,中国文化里还有更难磨灭的部分,曰诗、曰画、曰文章。今天所要着重讨论的,便是其中的园林绘画。

画家和造园家

可能是出于对园林中画意的重视,古代的造园家往往兼具画家的身份或修养。唐代王维在诗中自称“宿世谬词客,前身应画师”,认为自己并非世间称许的诗人,而是更像一名画家。他在长安郊外建造的辋川别业,令无数文人墨客心驰神往。后世许多人并没有机会亲临现场,辋川的形象更多是借助王维的辋川诗和《辋川图》,活现在后人的眼前心上。画家善于造园的早期实例,还有南宋的刑部侍郎俞子清。周密在《癸辛杂识》中称赞俞子清的假山是他平生所见最为秀拔奇绝的一座,能够有此成就,是因为俞子清“胸中自有丘壑,又善画,故能出心匠之巧。”

唐宋的这一传统在明清得到了极大的发展,研习绘画成为练习造园的必由之径,明代的四大造园家无不擅长绘画。第一位是张南阳,他设计了“冠绝江南”的两大名园——弇山园和豫园。张南阳自幼跟随父亲学画,成年后“以画家三昧法,试累石为山”,所筑假山“奇奇怪怪,变幻百出,见者骇目恫心,谓不从人间来”,画技的融入,使人为的假山具备了天工的奇巧。第二位是周秉忠,他会烧瓷器,能作漆器,更精于绘画,堪称全才。周秉忠最拿手的是垒石叠山,他为徐泰时叠过一座石屏,“高三丈,阔可二十丈,玲珑峭削,如一幅山水横披画,了无断续痕迹”,其最受称道处正在于用山石展现了画卷之妙。今日声名最响亮的明代造园家是计成,他完成了中国第一部造园专著——《园冶》。计成早年先以绘画成名,追随关仝、荆浩的画风,中年才改行造园,由画家转为造园家,因而《园冶》一书常论及如何运用画意造园。晚明最受欢迎、造园最多的张南垣,同样是从小学画,后来以山水画意通于垒石叠山,他的作品具有“荆浩之自然,关仝之古淡,元章之变化,云林之萧疏”,集众家之所长,游人置身园中,有如行走在图画里。

寓园于画和寓画于园

明代的园林与绘画达到了水乳交融的境地。造园家以画境为灵感叠山开池,画家则以园林为对象描摹创作。张南垣和王时敏这样第一流的造园家和画家,还会商量切磋,共同设计乐郊园,并在建成后请丹青名手沈士充绘制图册。沈士充的《郊园十二景图》是一套“效果图”,张南垣叠山前常先画出图样,曹汛认为传世的张南垣《墨石图》,则是一幅山石“设计图”。更具有洞察力的是画坛宗师董其昌,他藏有王维的《辋川图》,某次与友人的园林比较时,他说:“公之园可画,而余家之画可园。”前者是寓园于画,后者是寓画于园,一语道破了园林与绘画相融相通、相契相成的玄机。

明代园林与绘画的融通,可以从两个角度来看:一是细部的刻画,二是整体的构图。绘画推动着造园的变革,造园则影响到绘画的模式,两者呈现为一种良性的互动。细部刻画体现在笔墨,也就是皴法与叠山技法的相通,两者都是对自然山水的提炼。古代画家的皴法多取材于不同地域的独特风貌,如范宽的“雨点皴”表现了关中地区的雄浑山峦,郭熙的“卷云皴”概括了黄土高原的蓬松丘陵,李唐的“斧劈皴”再现了太行山脉的整体量感,除了北方山水,还有“多写江南真山”的董源。这些不同的笔墨皴法,经常成为后世叠山的灵感来源。如明代苏州张凤翼乐志园的假山,“仿大痴皴法,为峭壁数丈,狰狞崛兀,奇瑰搏人”;张南垣建造乐郊园,“标峰置岭皆摹荆关倪米诸家笔意。”摹仿画家笔法既能取得良好的效果,又会成为这些假山的招牌特色,为世人所津津乐道。张南垣的一段逸事,生动演绎了运用画意叠山的艺术感染力。他曾为郁静岩堆筑假山,模仿“荆关老笔,对峙平墄,已过五寻,不作一折。忽于其颠将数石盘亘得势,则全体飞动,苍然不群。”这简直不是在叠山,而是在运用山石作画,将灵动的画意在三维空间中传递得淋漓尽致。

在明代,园林绘画作为一种类型,画意指导造园作为一种原则,真正得以成立。对于当时的画家和造园家来说,园林和绘画成为他们汲取不尽灵感的源泉,他们自在穿行于两种艺术之间,“各竭其才智,竞造胜境”,创造出一大批园林与绘画的上乘之作。对于园主和后世观者而言,这些绘画则成为园林的恒久影像,为园中胜景留下一份不朽的纪念。

(作者:黄晓,系北京林业大学园林学院教师;作者:刘珊珊,系北京交通大学建筑与艺术学院教师)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制