【深度解读】

历来诗歌在人类历史长河中都被看作是阳春白雪,是少数精英知识分子专属的文学体裁。因此,当发现与自己阶层毫不相干且社会地位相对较低的“他者”涉足诗歌时,无论是知识分子,还是普通的读者,都会抱有浓厚的好奇心。

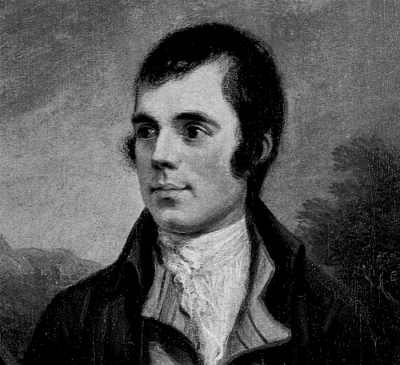

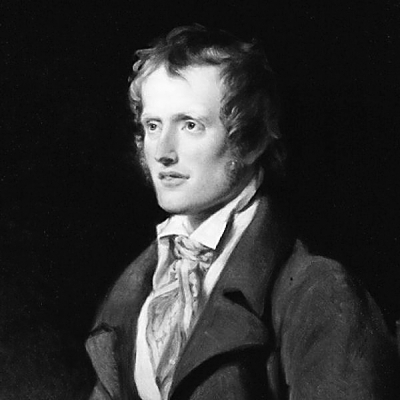

提到英国的“农民诗人”,读者首先想到的可能是描写自然风光、农村景物以及安逸恬淡生活的田园诗人。苏格兰诗人罗伯特·彭斯(Robert Burns,1759—1796)以及英格兰诗人约翰·克莱尔(John Clare,1793—1864)就是这样被人广为传颂的农民诗人。

罗伯特·彭斯是描写乡村风景和吟诵民间爱情的“农民诗人”。1759年,彭斯诞生在苏格兰埃尔郡阿洛韦镇的农民家庭,生活窘迫的彭斯一家几经周折,才于1777年在塔伯尔顿附近的农场安定下来。彭斯致力于民歌的采集、整理和编写,代表作《苏格兰方言诗集》在1786年一经出版就很快成为畅销书,也使彭斯一举成名。因为他的大部分诗歌都是记录自己在莫斯吉尔农场创作的乡村小曲,所以这也为他赢得了“埃尔郡吟游诗人”的称谓。同是出生在农村,克莱尔与彭斯的经历相似。出生在北安普顿郡的克莱尔酷爱阅读,从十三岁开始就熟读汤姆森的《四季》。在1820年年初,克莱尔的第一部作品《描写乡村生活和风景的诗》瞬间获得巨大成功,并为克莱尔带来了“北安普顿农民诗人”的称号,这部作品一年售出三千册,远超威廉·华兹华斯《远足》六年销售量的总和。济慈虽与克莱尔都属于同一出版商,但他的作品销量惨淡,《拉米亚》仅售出五百册。

虽说“农民诗人”这一称谓使彭斯和克莱尔的作品一时间在读者间广为传诵,但在更复杂的历史因素影响下,他们在作品中也传达出更具时代意义的声音。

彭斯的成功与殖民主义活动相关。《苏格兰方言诗集》发表在英国疯狂扩展海外殖民地之时,来自苏格兰地区的殖民者迫切需要遏制英格兰的实力。为了抗衡英格兰,苏格兰在自己国籍和血缘基础上建立起西印度的殖民关系网。道格拉斯·汉密尔顿博士在专著《苏格兰,加勒比海以及西太平洋:1750—1820》中指出:“在苏格兰的旗帜下,亲属网加固了苏格兰在这些岛屿上的联络。”研究18世纪牙买加历史的爱德华·朗也明确称赞苏格兰人对开发西印度的重要性:“牙买加受惠于英国北部地方,因为这里的人口要么是本地人,要么是那个地区移民者的后代。”当发现耕种只能维持有限的生计时,彭斯计划前往牙买加发展事业。为了积攒前往牙买加的路费,彭斯接受了好友的建议,将自己出版诗集的打算告诉了基尔马诺克镇的印刷商约翰·威尔森。威尔森刻意将《去西印度的苏格兰诗人》这首诗放进诗集中,其意图已经非常明显,这不仅迎合了当时殖民主义的潮流,还从民族角度顺应了对抗英格兰的外交策略。

彭斯的诗歌具有强烈的民族性特征。这不仅限于彭斯创作诗歌时所使用的苏格兰语,更与其爱国诗歌的主题有关。自1759年彭斯降生起向前推算半个世纪,英国统治者吞并了苏格兰的行径引起苏格兰人的不满,这种反抗情绪在贫困农民中尤为明显。作为具有强烈民族意识的诗人,彭斯的关注点远不是这种农民阶级出身,而是苏格兰民族的身份归属问题,彭斯为苏格兰身份辩护。长久以来,英国对苏格兰的政策都是武力和谈判并用,在《大麦软薄饼》一诗中,彭斯指出食用这种苏格兰传统食物的热血青年决不会与英格兰谈判,展示出坚决的斗争立场。

彭斯也擅长创作政治讽刺诗。这类作品的对象不仅针对英格兰,还指向苏格兰内部的分裂。苏格兰议会在1707年与英格兰签署了《联合法案》,在《你们这一小撮民族败类》一诗中,通过对比罗伯特·布鲁斯以及威廉·华莱士等民族英雄,彭斯谴责了苏格兰议会部分成员接受贿赂的卑劣行为。彭斯在爱国诗歌中也展示了近乎完美的外交策略。1775年至1783年期间爆发了英国与北美十三州殖民地之间的战争,最终以殖民地的胜利告终,这段历史对彭斯有极大的触动。自1607年弗吉尼亚殖民地建立伊始,英格兰人就一直依靠剥削殖民地的物产扩大自己的实力,因此殖民地的独立也就间接削弱了英格兰的霸主地位。在1784年创作的《谣赋美国独立战争》中,彭斯歌颂了1773年“波士顿倾茶事件”中骁勇善战的殖民地起义者,也讽刺了英国乔治国王麾下腐朽的吉尔福德伯爵与康华里侯爵软弱结盟和嗜赌成性的卑劣行径。

相比于彭斯,“农民诗人”这一称呼对克莱尔的影响更大。英国文化批评学家雷蒙·威廉斯称克莱尔是“英国最后一位农民诗人”。

而在“农民诗人”这个标签背后,克莱尔的诗歌价值更多体现在圈地运动这个话题上。在“文学消费市场”和“耕作生存”之间,拥有“农民诗人”标签的克莱尔深受资本市场以及土地改革的影响。18世纪英国资产阶级取得决定性胜利之后,农产品的需求问题随着城市的发展和人口的增加而变得极为紧迫。为了改善土地的生产能力,贵族阶级加快圈地进度,而且政府通过议会立法也使圈地合法化。在这种情况下,农民无力负担圈地费用,或因失去公有地使用权而无法维持生产和生活,被迫出卖土地。克莱尔在《唐璜:一首诗歌》中从农民利益角度揭露了圈地运动带给农民的恶果。圈地运动后农民对辉格党以及阿尔伯特亲王的痛恨和诅咒,使克莱尔深刻懂得失去土地后的农民就失去了赖以生存的途径,这场越发严重的圈地运动彻底终结了农民在开放土地上自由放牧、自由割草以及闲游的权利。

在圈地运动影响下,与其说是“农民诗人”这个标签诱导读者购买克莱尔诗集,不如说是失去土地后的大众在克莱尔的诗歌中找到了他们丧失的家乡。通过描写具有地方特色的圈地运动挽歌,克莱尔在诸如《斯瓦底泉的哀悼》和《圆橡木湖的哀叹》等生态挽歌中释放出农民阶级失去土地后的挫败感,也传达出对田园生活的向往和眷恋。广大读者首先对“农民诗人”的标签单纯感到好奇,但更重要的是他们在这种对家乡的眷恋中寻得了共鸣。

此外,当代重要批评家也开始关注“农民诗人”克莱尔背后的价值。格雷格·加勒德在专著《生态批评》中称“与华兹华斯相比,克莱尔更应该被称为自然诗人”。乔纳森·贝特在《大地之歌》中称赞“克莱尔是英国有史以来劳动阶层最伟大的诗人。对于自然、乡村童年以及疏远的自我的写作,没有人可以超过”。在自己编写的《约翰·克莱尔传》中,贝特也史无前例地将克莱尔定义为“诗人的诗人”。在《绿色写作:浪漫主义与生态学》中,詹姆士·麦克库斯科指出:“克莱尔的诗歌中对生态问题关注的深度和广度在西方自然写作传统中无人能及,他是英国文学传统中第一位‘深层’的自然作家。”现代形式的圈地运动将克莱尔重新带进当代读者视野,因为人类活动对自然的侵犯正将生态危机这个话题带进现代文明中,这也解释了为何当代文坛重新燃起对克莱尔的兴趣。

“农民诗人”更多只是一种称谓。彭斯的诗歌仅仅是关于淳朴的乡村景色和民间习俗吗?从彭斯和克莱尔的经历来看事实并非如此。市场冠名的标签只能带给农民诗人短暂的成功,只有与时代相关的作品才能真正表达出持久的价值。彭斯和克莱尔这两位诗人在农民阶级之外,都分别掩藏着民族和生态等深层含义。因此,与其说是农民身份这个标签捧红了诗人,不如说是时局造就了诗人。其实在貌似浅薄的田园主题背后,却掩藏着更加复杂的故事。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇