演讲人:艾朗诺 演讲地点:北京大学人文社会科学研究院 演讲时间:2017年4月

苏轼对书法是很热情的,他所写的书法题跋,有很多内容是体现书法家的生活或个性,也有一些内容体现着他与书法家的关系,有的内容与书法本身关系不大。不管怎么样,他题跋中的文字经常充满个人的感受,富有感情,回忆,遗憾,或盼望。

东坡这100多个题跋,看起来写得那么随意而简要,其实仔细思考后,会发现这些题跋很有特色,意义与影响很大。简单地说,苏轼之前,没有人写出类似讨论书法的文章。

讨论书法的文章始自汉代,其中种类丰富,有书体专论(譬如晋代卫恒的《四体书势》),通论(唐太宗,孙过庭,张怀瓘),用笔或笔法论(王羲之《笔阵图》,张怀瓘);有品藻,书评(南朝的庾肩吾《书品》),甚至还有收集关于书法家的故事。这些文章的文体也有多种,包括论,表,记,书,录,赋,序文,碑文,等。只是几乎没有涉及题跋。唐代的书法题跋很少,零碎出现,但是没有某个人写出一大堆,更没有人有条有理地写出题跋集子。东坡上一代的欧阳修的著作中有几百篇跋文,这些跋文被后人编成《六一题跋》。但事实上,这些跋文是欧阳修《集古录》中的跋文,是金石学的重要文献。虽然偶然提到石碑的书法,内容主要是金石学而不是讨论书法。

除了书法题跋,苏轼讨论书法的诗歌、散文等内容也很有价值,应该把他所有以书法为主题的文章拿来作个研究,这样才会了解苏轼对书法整体的看法。

我今天不是谈他对书法整体的看法,而是想从外因分析,苏轼看重书法的原因。他对书法的关注与他当时的社会、政治、思想史有关系吗?我从四种当时的现象来探讨苏轼对书法的思想与作为。

尝试树立书法的模范及对其历史的观点

早在992年,宋太宗命翰林学士王著编辑内府所藏的历代墨迹,镂刻模板,题目是《淳化阁法帖》。后来宋太宗、宋真宗、宋仁宗常常把《淳化阁法帖》的印本送给高官,《淳化阁法帖》和它的复制品广泛地在国内流传。但王著编得不精细,内容真伪混合,或把作者、年代误标。《淳化阁法帖》还明显偏重王羲之、王献之的书法,《法帖》一共十卷,一半是二王的书法,后面五卷涵盖101人的墨迹。欧阳修早在他的《集古录》中已经暗示他对这样鼓吹二王书法很不满,但是他并没有直接地批评《淳化阁法帖》。苏轼则不同,他很大胆地指出《淳化阁法帖》是一本质量低劣的集子。

辨法帖

辨书之难,正如听响切脉,知其美恶则可,自谓必能正名之者,皆过也。今官本十卷法帖中,真伪相杂至多。逸少部中有“出宿饯行”一帖,乃张说文。又有“不具释智永白”者,亦在逸少部中,此最疏谬。余尝于秘阁观墨迹,皆唐人硬黄上临本,惟鹅群一帖,似是献之真笔。

《苏轼文集校注》

辨官本法帖

此卷有云:“伯赵鸣而戒晨,爽鸠习而扬武。”此张说送贾至文也。乃知法帖中真伪相半。

《苏轼文集校注》

苏轼很注重书法,强调历来的隶书、楷书、行书、草书各有价值,并且强调每一体中不同的做法不同的风格也各有优点(“短长肥瘦各有态,玉环飞燕谁敢憎”《孙莘老求墨妙亭诗》),他对编辑草率但推崇二王书法的《淳化阁法帖》不满意。与其说苏轼只是针对一本编辑标准不高的法帖集子的不满,不如用更宽广的视角去审视,苏轼追求的是一种独立于官方评判的观点。可以说,朝廷编辑《淳化阁法帖》的目的,是要树立书法的模范,而这集子产生了反作用,刺激了苏轼讥讽它。看起来苏轼用意是要保证文人有讨论、判断书法的空间,他写了那么多关于书法的题跋,就表示他有意见必须要说。不久其他文人像黄庭坚、米芾等也帮腔写自己的书法题跋、历史、批评,可见苏轼这样的想法和做法很有影响。

书法与印刷的关系

在苏轼的年代,印刷业发展迅速,刻板印刷很快便普遍。我们能够想象当时的文人和学者会很高兴,很欢迎这种现象。书籍突然增多,书籍买卖也会增大。然而苏轼自己却不欢迎,他很保守地怀念他从前只有抄书才能够复制书本的时期。他给朋友李常的藏书房写记文是这样说的:

李氏山房藏书记

自秦汉以来,作者益众,纸与字画日趋于简便,而书益多,士莫不有,然学者益以苟简,何哉?余犹及见老儒先生,自言其少时,欲求《史记》、《汉书》而不可得,幸而得之,皆手自书,日夜诵读,惟恐不及。近岁市人转相摹刻,诸子百家之书,日传万纸,学者之于书,多且易致如此,其文词学术,当倍蓰于昔人,而后生科举之士,皆束书不观,游谈无根,此又何也?

《苏轼文集校注》

刻板印刷,苏轼觉得这是导致学生偷懒的技术。不但如此,我们要记住那些书店商人收集苏轼的诗文而刻印出版,给他带来了一场灾难。那些商人没有得到苏轼的许可,只是看到赚钱的机会,自动收集他的作品,刻印出版上市。1079年的乌台诗案,苏轼被逮捕入乌台监狱,若是没有书店刻印他的诗集,也许不会发生。《诗案》中监察御史何大正罪状札子说苏轼的“讥讽文字传于人者甚众,今独取镂板而鬻于市者进呈”。

因为苏轼经过这样的灾难,因别人刻印他的诗文而引发朝廷的惩罚,所以他以后都反对人家收集刻印他的文章。元祐七年,苏轼在扬州的时候,有一位陈传道写信来,说他收集了苏轼前三年在杭州写的诗歌,要刻印出版。苏轼一听就不高兴,这样地回复他:

……钱塘诗皆率然信笔,一一烦收录,祗以暴其短尔。某方病市人逐于利,好刊某拙文,欲毁其板,矧欲更令人刊耶?

《苏轼文集校注》

苏轼不愿意别人不通过他的许可而刻印出版他的诗文,若是别人这样做,他就没有选择的权利,这样很危险,怕会再惹起乌台诗案类似的祸。这封信继续提到另外一个相连的问题。苏轼阅读陈传道寄来其收集的诗文集,发现:“今所示者,不唯有脱误,其间亦有他人文也。”

苏轼自身体验到印刷技术会导致作者与作品隔离,因为别人收集而编的版本,多半是为牟利的,往往质量很低,错字,脱误,赝品常常出现。而且书商出版的书本,是用新兴机械的技术产生的,作者本人更感到隔阂了,已经不像是作者自己的东西,缺少真实性。与印刷的文本比较,哪一种文本与作者的关系最密切,最有感情,最有真实性?当然是作者的书法。苏轼题跋中讨论人家的文笔,就强调“书如其人”的观念,比如:

跋欧阳文忠公书

欧阳文忠公用尖笔干墨,作方阔字,神采秀发,膏润无穷。后人观之,如见其清眸丰颊,进趋裕如也。

《苏轼文集校注》

题子敬书

子敬虽无过人事业,然谢安欲使书宫殿榜,竟不敢发口,其气节高逸,有足嘉者。此书一卷,尤可爱。

《苏轼文集校注》

第二篇涉及到王献之《晋书·列传》中的故事。子敬,就是王献之。谢安想要请王献之在新建的太极殿题字,但不敢直说,只向他提起从前魏朝在宫殿题字的传说。王献之当然知道谢安的意思,回复不知道这个传说。谢安没有办法,就放弃请他题字的希望。苏轼看这一卷书法,说他看出笔法有一种“气节高逸”的态度,就想到这个显示子敬“气节高逸”的故事。可见苏轼认为一个人的书法风格和他做人的风格是有关联的。

题跋中苏轼往往讨论书法的质量,对书法家进行比较,看谁独步当时,谁主盟,谁进入笔法内室,看来就是评价书法的高低。但是他经常也回到书法与笔者的关联,可见他评价书法不是纯粹美学的评价,并不完全脱离“书如其人”(以人论书)的观念。他有时甚至说某人书法的工拙与他留下来书法的价值是无关联的,书法虽然不优美不精致也值得珍藏。他题上一代的杜衍就说这个人的书法即使不好(“正使不工”)“犹当传世保之”因为苏轼尊敬杜衍的为人。

我们再看苏轼讲钱公辅(字君倚)所抄写的《遗教经》:

跋钱君倚书遗教经

人貌有好丑,而君子小人之态不可掩也。言有辩讷,而君子小人之气不可欺也。书有工拙,而君子小人之心不可乱也。钱公虽不学书,然观其书,知其为挺然忠信礼义人也。轼在杭州,与其子世雄为僚,因得其所书佛《遗教经》刻石,峭峙有不回之势。孔子曰:“仁者其言也讱。”今君倚之书,盖讱云。

《苏轼文集校注》

这篇又涉及书法工拙的问题,说某人笔法的工拙与他墨迹的价值是两回事,可以分开而论。苏轼说钱公辅没有把书法学好,可看得到他的笔法并不怎么秀雅,但因为苏轼尊敬钱公辅做人的方式,便认为他那种笨拙的书法很有价值,值得珍惜。这是一种矛盾:笔法笨拙,怎么还珍惜它?就因为笔法表现了笔者的性格,是笔者性格的印记,不只是墨迹还算是性迹。为了消解这矛盾苏轼引了《论语》一句话:仁者其言也讱。“讱”这个字本来是指人家说话犹豫,话说得不流利。因为孔子不信任那些有口才的人,讨厌“巧言令色”所以把话说得不流利当作优点。苏轼思路很灵活,把孔子关于语言的话等同书法,而使不流利,不畅达,变成了优点。我猜想历来书法评论中这是第一次用“讱”来赞美写得不秀雅的书法。

因为一个人的书法与他性格相通,所以每个人的书法不同,就像每个人的性格,面貌不同。人群的多样性很要紧,如果把人群应该有的多样性消除了,那也不好,因为真实性就不保存了。苏轼反对王安石的学问,反对新法对教育和科举的政策,引用了印刷业的比喻来做了个很刻薄的评论。

送人序

……夫学以明礼,文以述志,思以通其学,气以达其文。古之人道其聪明,广其闻见,所以学也,正志完气,所以言也。王氏之学,正如脱椠,案其形模而出之,不待修饰而成器耳,求为桓璧彝器,其可乎?

《苏轼文集校注》

他说王安石经学教育的结果是大家都一样,就好像用坯模制器的器物或用木板打印的纸页,千篇一律。个别的特点消失了,也就没有了各自的真实性。

最后要提到苏轼两次见到他倾心的文字(一篇是他弟弟的一首诗歌,一篇是东晋桓温(桓元子)的文笔),说世间应该有数百本,他想复制让它们广泛地流传。但他想做的复制方法不是刻印石头而出拓本,更不是刻印木版而印刷。他想要复制的方法是自己自愿抄写几百本,这样让它们流传:

苏子由《南窗》诗云:“京城三日雪,雪尽泥方深。闭门谢还往,不闻车马音。西斋书帙乱,南窗朝日升。辗转守床榻,欲起复不能。开户失琼玉,满阶松竹阴。故人远方来,疑我何苦心。疏拙自当尔,有酒聊共斟。”此其少年时所作也。东坡好书之,以为人间当有数百本,盖闲淡简远,得味外之味云。

《容斋随笔》

跋桓元子书

“蜀平,天下大庆,东兵安其理,当早一报此,桓子书。”“蜀平”,盖讨谯纵时也。仆喜临之。人间当有数百本也。

《苏轼文集校注》

北宋末年的政治党争对苏轼的迫害

苏轼注重书法,尽力抄写自己的文章,抄完又抄,有时候导致他受到政治迫害。这里举个例子。最近新加坡南洋理工大学的衣若芬教授写了一篇文章,研究苏轼绍圣初年流放到岭南之事,从河北的定州往广东去,路上走了快半年,旅程中数次抄写他一两年前写的两篇赋(《洞庭春色赋》与《中山松醪赋》)送给朋友。抄了这两篇文章好几次,每次都送给朋友,有时候把两篇赋在同一卷上写,有时候分着写。(有一份两篇赋抄在一起的原卷,现在保存在吉林省博物院)。他为什么这样做?这是一种间接地政治抗议,是个比较不危险的表达心事的方式。衣若芬是这样解释的:这两篇赋都赞美酒,赞美喝酒之乐。“洞庭春色”是以黄柑做的酒的名字,是安定王在元祐末年做的酒,苏轼在颍州时,安定王的侄儿德麟送了这种酒给苏轼。“中山松醪”是另一种酒,以松树树液做的,是苏轼自己做的酒,中山是河北定州的旧地名。两篇赋原来没有什么深意,主要是说苏轼喝酒后极为愉快,醉醺醺地,感到可以超越人间,上天成为仙人。要紧的是两篇赋写在元祐年间,哲宗还没有亲政,政治还没有改变。但不久高皇后去世,哲宗亲政,元祐党又失去权威,党人相继被降级,流放,苏轼被谪到岭南。他马上得离开定州,过黄河,越过南岭到目的地需要五个月的旅程,这期间他两篇赋至少有两次一起抄写给朋友。他当时的情况比起原来写这两篇赋的情况完全不同了。元佑时期的乐观统统消逝无迹,现在的前程很不稳定,心里充满焦虑。哪里会像几年前写这两篇那么愉快、休闲?他重新抄写以前逍遥游的赋篇,一个字都没有修改,但是文外的意思,完全不同。我们试看吉林省博物院保存的那两卷苏轼的跋文:

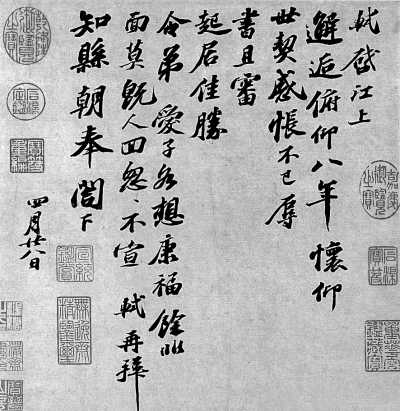

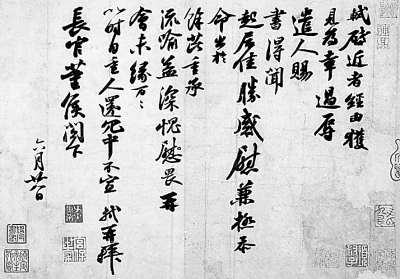

自跋洞庭春色赋,中山松醪赋

始,安定郡王以黄柑酿酒,名之曰‘洞庭春色’。其犹子德麟,得之以饷予,戏为作赋。后予为中山守,以松节酿酒,复为赋之。以其事同而文类,故录为一卷。绍圣元年闰四月廿一日,将适岭表,遇大雨,留襄邑,书此。东坡居士记。

这里苏轼不提流放的事,光说“将适岭表”,文字与眼前的事实太不相配了。两篇赋文从新抄写,事前事后的差异很明显,抄完了送给朋友,朋友一定明白他抄写的意义。

当然,我们不能说苏轼写书法每次都有这样的含意。但是偶然有。总之,苏轼晚年因为政治压力与迫害,越来越得想办法用婉转的方式表达心里的意思。书法就成为其中一种。探讨书法在苏轼生活中的多种意义与作用,应该注意到这点。

当时社会的商业化与书法的商品化

我最后要讨论的是苏轼怎样看待书法的商品性。在中国传统文人素来回避谈金钱和物品的货币价值,尤其是艺术品这些“高尚”物品的货币价值,感到谈东坡和他圈子里的人的时候,提到钱或者关乎钱财的各种计算,对他们不敬。然而这种态度很不实际。钱财对他们那个时代的人固然是个忌讳的话题,但不可排除他们从事书法或其他艺术的时候,有各种钱财的考虑。

我们讨论这话题,却必须牢记一点:就是我们承认他们是考虑金钱的,但这不是最重要的。我们必须坦白地承认金钱是个实际的问题,脑筋却要同时记住对东坡和他同时代的人来说,金钱只是他们从事艺术的众多因素之一。

提到苏轼的书法与金钱,有可靠的数据,出于苏轼自己的文章,表明他很了解他书法有货币价值,而他本人自己有时候利用这种货币价值把书法代替钱币用。美国圣母大学的杨晓山教授,最近写了一篇论文研究苏轼流放惠州时,抄写了陶渊明《归去来辞》一卷书法这件事。这宝贵的书法卷现在藏于台北故宫博物院。这一卷书法不是随意抄写的,是为了送给一个刚认识的年轻人,感谢他。这个人是谁?是一位苏州定慧院学习佛学的居士叫卓契顺。卓契顺认识当时住在宜兴的苏轼长子苏迈,知道苏迈想念他爸爸,却没有办法通信息,自愿自己步行几千里的路,把苏迈的信送到惠州。卓契顺到了惠州后,停留了三个星期就回去了。临走的时候,苏轼问他要什么东西,卓契顺起初说什么都不要,后来想起唐代颜真卿在江淮绝粮了,蔡明远载米来给他,颜真卿写一篇书简,表达谢意。卓契顺便问苏轼肯不肯和颜真卿一样,抄写几个字送给他。苏轼就抄写《归去来辞》,还附上一篇跋文,记录这件事。

明代的学者孙矿早就解释苏轼送给卓契顺的书卷不只是文人相交的礼物而应该当为偿还旅费的商品。他说“公此幅字自是为酬契顺路费计。”苏轼自己不可能提到这点,但是明明知道他的书法被人家争着要买,很有货币价值,又知道卓契顺,一个住在佛庙里的学生,从苏州走到惠州的旅程那么远,来往要几个月,需要支付的费用一定不少。

还有个更明显的例子。另外来惠州拜访苏轼的是一位和尚叫昙秀。昙秀在惠州停留了十天,临走的时候苏轼给他几样送行礼物。其中有几页苏轼抄写的文字。苏轼抄写的是一本唐代的药谱《千金方》中的几个药方。但苏轼用自己的书法抄写这些旧药方,另外有目的和盼望。我们知道苏轼在惠州很注重草药,因为南方是瘴疠地区,能得到北边的草药不容易。苏轼希望昙秀回到杭州的南屏寺后,会遇到一些山僧或道士拥有宝贵的药方配料,如果有,他盼望昙秀会劝他们分一些送给在惠州的自己,他请昙秀把这几页书法送给那些山僧或道士,好补偿他们。这是苏轼自己说明的,他在《书诸药法赠昙秀》的跋文中说:

右并于孙真人《千金方》录出。今与孙相去百四十余年,陵谷迁易,未必一一如其言,然犹庶几可寻其彷佛。俗士扰扰,岂复能究此,而山僧逸民,或有得者自服之耳,岂复能见饷哉!今因昙秀归南,为录此数纸,恐山中有能哀东坡之流落又不忍独不死者,或能为致之。果尔,便以此赠之耳。

《苏轼文集校注》

南宋的周必大也许没有注意到这篇跋文,他说苏轼抄写旧药方给昙秀是表示苏轼对人民的关心,要推广医疗的知识。但孔凡礼在《苏轼年谱》提到这篇跋文就说他抄写药方的目的是要托昙秀“以此诸药法转赠友旧并求致其药寄惠。”杨晓山也这样解释。

宋代之前,书法也有货币价值,文献偶然也提到。譬如王羲之题字给卖扇子姥姥的扇子,姥姥起初不高兴,后来发现她的扇子可以卖一百钱一把。也有蔡明远送米给颜真卿的故事,颜真卿写字送给他,记录他的好意。但这些早期的事情与苏轼所做的也有重要的差异。王羲之题字给姥姥的扇子是他偶然随意而作,姥姥生气后王羲之才告诉她这样会提高扇子的价格,可以卖很多钱。不像苏轼题字给负债人的扇子,预先想到可用他书法的货币价值来解决负债人的问题。苏轼多半是抄写前代的文章(譬如《归去来辞》《千金方》等)或自己从前撰写好的文章(《中山松醪赋》),然后加一篇跋文,证明是他抄写的文笔。颜真卿写给蔡明远的信息是叙述一位老助理怎样帮助他,也许算是记录文本不是书法篇。苏轼抄写《归去来辞》明明是书法卷,是艺术品,与两个人彼此的友好无关。苏轼抄写《归去来辞》使这篇书法成为一种独立的艺术品,谁都会欣赏它,很容易放到市场上卖。

书法在宋代以前已经是个悠久而备受尊崇的艺术。我们想分辨宋代人对书法的看法有没有新的发展,就像踏入历史的河流中间,要观察急流的水有什么变化,似乎是件不可能完成的任务。但我相信东坡的题跋给我们提供了一些重要的线索。他对书法的看法有许多地方与前人不同,而他是个对宋代文化影响很大的人。

我所研究的苏轼时代的四个现象在某种程度上互相有关联,却又各自独立。其中第二和第四,印刷术的发达和书法的商品化关联尤其密切。因为印刷的发达引发了一种反作用。苏轼和其他文人对书本的泛滥非常不安,他们觉得它导致读书人懒于细读文本,而且文本与作者失去了原有的那种密切的关系。作者对自己的作品如何复制和传播失去了控制力。许多为牟利而出版的书籍错误百出,让他们震惊。

我们可以了解在这个时代,用优美的书法抄写的手稿为什么成为弥足珍贵的传统象征。唐代几乎所有的文字都是用毛笔在纸上写出来的,这种活动很平常,不值得珍惜。但当文字大批地用印刷技术复制时,书法的特征与美感便蒙上新的光环,被人特别珍惜。苏轼觉悟到用毛笔写的文字,每一篇,就是抄写也都是独特的,这和印刷出来的文字千篇一律不同。而这种文字面临式微,所以他花了很多精力为书法写题跋,写诗,写文章,企图用新的眼光去发掘书法的意义。

(艾朗诺 1948年生,现任斯坦福大学东亚语言与文化系教授。1971年入哈佛大学,开始研究中国文学,尤以《左传》为主。1976年获得哈佛大学东亚语言与文明系博士学位。曾任斯坦福大学东亚语言与文明系系主任、美国东方学会会长。主要研究方向为古代中国文学与历史、宋代美学与文化。是钱钟书《管锥篇》的英译者(选译)。)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制