20世纪30年代的上海,经文坛巨匠鲁迅先生的关怀提携,萧军、萧红这对从东北流亡来的青年作家,凭借他们描写被占领故土人民的苦难与抗争的两部小说《八月的乡村》和《生死场》,成为冉冉升起的文坛新星。见字如面,从萧红与萧军80年前的四十多封书信及萧军时隔多年所作的“注释”中,我们可以看到一颗颗热烈的心,可以感受到萧红、萧军与鲁迅、许广平之间的特殊情感,感受到一个时代里流淌着的人间真情。那种自然生发出来的情感热流,需要后人格外珍视。

我把《萧红书简》(萧军编注,上海人民出版社2015年5月出版)看成是一个开放的文本。旧时的场景因为几位文学前辈的书写历历在目,一长串情感纠结,一团没有头绪的轶事,所有的故事被打开成一出没有结论的悲剧。萧红是故事的主角,但未必是众星捧月的才女,却在爱恨中品尝着不确定的命运甚至是以悲苦为主调的滋味。也正因为这五味杂陈,因为这不由自主的悲苦,对萧红个人的魅力及其命运的戏剧性,后世的关注度甚至大于她的文学创作。萧军、聂绀弩、骆宾基等几个围绕在她周围的“老男人”多年后的回忆,打开了故事的多个层面,让萧红的命运感在书中一页页展开。坦率地说,许鞍华执导的电影《黄金时代》因为故事的长度、讲故事的速度等原因,我并没有能坚持看完,读过这本《萧红书简》,却觉得,这本书就是一部精彩的电影,有意无意中集合而成的多重叙事,就是一种讲故事的极佳方式。

我没有研究萧红的学术基础,因为她和鲁迅的特殊交往,对其人其事其作也有过一点关注。我读《萧红书简》,所持的就是完全的读者心态加一点角度特殊的关注。

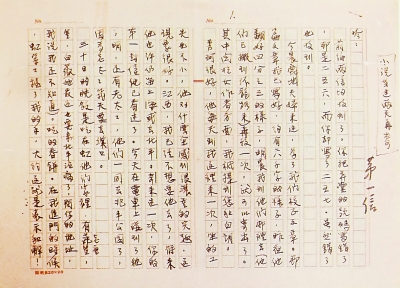

同一般的“书简”最大的不同在于,由于种种原因,我们读到的并不是整齐的书信往来,大多是单方面的倾诉和表达,萧红是其中的诉说主角,另一位书信呼应方萧军则更像一位倾听者。因为大部分书信已经丢失,往来呼应的面貌无法重现。之所以说萧军是倾听者,是因为他虽然无法还原自己的书信,却在时隔四十年之后,于1978年整理、重抄这些书信过程中,重温了那段历史,并将自己记忆中的情景、内心的情感及经岁月淘洗过滤后的感受记录下来。作者标明这是对每一封书信的“注释”,但在我们看来,却是一个人内心的独白,是生者与死者的对话,这种对方无法听到的对话相隔了四十年。书的附录部分同样精彩,聂绀弩的诗文、骆宾基的回忆、萧军本人的记述,共同将一个本来单纯的青春故事,激活出太多的人生况味。

读这本书,让我意识到,现代小说里的“拆解补充”的叙事方法并不神秘,当一件事情足够复杂,当事人又都有相应的话语水平时,简单的故事很容易借助这种叙事法趋于复杂。发生在20世纪30年代,围绕萧红展开的“东北作家群”成员之间的情感故事,因此变得微妙复杂,跌宕起伏。同时我也意识到,对同一故事的不同叙述,最出彩的不是对故事“补充”使之完整,而是“拆解”使之更加扑朔迷离。

“不知现在他睡到哪里去了?”

我读此书的初衷并不是好奇二萧的情感经历,而是想看看里边关涉鲁迅的文字踪迹。前年,因为要参加“纪念鲁迅为二萧小说《八月的乡村》《生死场》作序80周年”研讨会,我草就了一篇题为《改变命运的序言》的文章。但那只是对作序本身发了一些感叹,并无资料上的任何发现、综合。今天读《萧红书简》突然觉得打开了一个人生世界的窗口。

信中谈及鲁迅(以L.代称)的地方令人感动。以二萧与鲁迅之间的交往和友情,鲁迅逝世的消息不可谓不重大,但信中的表达却非通常的感情表达,这正是作家书信的可看处。1936年10月21日,鲁迅逝世的第三天,萧红从东京寄信给上海的萧军,信中说:“前些日子我还买了一本画册打算送给L.。但现在这画只得留着自己来看了。”连萧军都在得信后疑问,写信时的萧红是否已经知道了鲁迅逝世的消息?即使在1978年9月7日写下的“注释”里,萧军仍然不能确定:

她可能在报上(她不懂日文,也许不看日本报纸)得知了鲁迅先生逝世的消息了吧?也许还不知道。不过,在信中又有这样的话:“前些日子我还买了一本画册打算送给L.。但现在这画只得留着自己来看了……”从“自己来看”又似乎她已知道了。

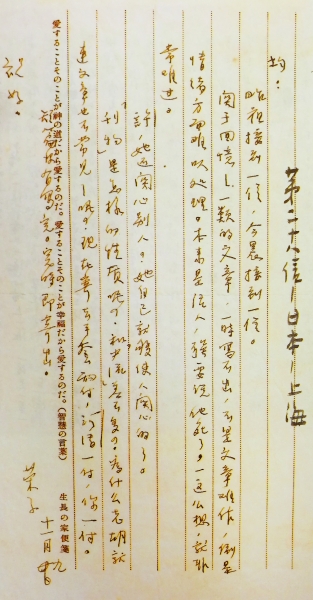

1936年10月24日,萧红确定了鲁迅逝世消息后,向萧军倾诉了悲痛的心情。

军:

关于周先生的死,二十一日的报上,我就渺渺茫茫知道一点,但我不相信自己是对的,我跑去问了那唯一的熟人,她说:“你是不懂日本文的,你看错了。”我很希望是看错,所以很安心地回来了,虽然去的时候是流着眼泪。

昨夜,我是不能不哭了,我看到一张中国报上清清楚楚登着他的照片,而且是那么痛苦的一刻,可惜我的哭声不能和你们的哭声混在一道。

现在他已经是离开我们五天了,不知现在他睡到哪里去了?

…………

直接的痛苦表达只此一次。萧红在10月29日发出的信中,不再直白地表达哀痛,而是克制地、文学化地流露出内心的悲伤:

这几天,火上得不小,嘴唇又全烧破了。其实一个人的死是必然的,但知道那道理是道理,情感上就总不行。我们刚来到上海的时候,另外不认识更多的一个人了。在冷清清的亭子间里读着他的信,只有他,安慰着两个飘泊的灵魂……写到这里鼻子就酸了。

萧军在此信的“注释”中表达了同样的悲情。

“是的,‘注释’到这里我的鼻子也酸了!”在回忆了自己听到鲁迅逝世的噩耗、在鲁迅的遗体旁痛哭、接待无数哀悼者们的情景后,萧军感叹道:“想不到‘奴隶社’当时的三个小‘奴隶’(我、萧红、叶紫),竟夭亡了两个!如今只余我这一个老‘奴隶’,尽管经过了多少刀兵水火,雷轰电击,百炼千锤,饥寒穷困……终于还能存活下来,而且到了七十一岁,这也可以告慰于‘在天之灵’了。”

萧军在“注释”里不但与萧红“一起”怀念了鲁迅,而且也因此怀念了诀别近四十年的萧红。“当她信中问道:‘不知现在他睡到哪里去了?’这时鲁迅先生已经落葬了。这句天真的、孩子气式的问话,不知道它是多么使人伤痛啊!这犹如一个天真无知的孩子死了妈妈,她还以为妈妈会再回来呢!”

萧军此说实是知人之论,是情感表达。萧红的文笔决定了这样情愫可以长久保持。读萧红著名的文章《回忆鲁迅先生》,可以看到同样的表述。在描述鲁迅先生去世的情景中,并不在场的萧红这样写道:

一九三六年十月十七日,鲁迅先生病又发了,又是气喘。

十七日,一夜未眠。

十八日,终日喘着。

十九日,夜的下半夜,人衰弱到极点了。天将发白时,鲁迅先生就像他平日一样,工作完了,他休息了。

“他休息了”,这样一句平淡的讲述,却是一次沉重的记录,同书信中“不知现在他睡到哪里去了?”的“明知故问”异曲同工。

“平日里”的鲁迅先生家里是什么情形?《回忆鲁迅先生》曾这样写道:

鲁迅先生刚一睡下,太阳就高起来了。太阳照着隔院子的人家,明亮亮的;照着鲁迅先生花园的夹竹桃,明亮亮的。

鲁迅先生的书桌整整齐齐的,写好的文章压在书下边,毛笔在烧瓷的小龟背上站着。

一双拖鞋停在床下,鲁迅先生在枕头上边睡着了。

鲁迅先生活时“在枕头上边睡着了”,死后则是“他休息了”,这是萧红的叙述法,含着感情,呈现着别样的诗意和愿望。毫无疑问,以萧红和萧军年轻时的境遇,身无分文却到上海闯荡,与鲁迅的关心支持是分不开的。萧军在萧红“第三封信”(1936年7月26日发)的“注释”中说过:“回忆我们将到上海时,虽然人地生疏,语言不通,但是还有我们两人在一道,同时鲁迅先生几乎每隔一天就要写给我们一封信,在精神上是并不寂寞的。而如今只有她一个人孤悬在海外的异国,这难怪她是要哭的!”可见当时即使还未谋面,鲁迅对他们的精神支撑作用。

不过,从萧红1936年7月到达日本东京,直到9月与萧军的多次通信中,并没有直接提到鲁迅许广平,而她心中的那份惦念是可以感知到的。比如1936年10月13日发出的信中,萧红有点无端地联想到了鲁迅:“在电影上我看到了北四川路,我也看到了施高塔路,[那]一刻我的心是忑[忐]忑不安的。我想到了病老而且又在奔波里的人了。”萧军在“注释”里说,“这‘奔波里的人’是指的鲁迅先生”。在10月20日所发的信中,萧红还在信的末尾问道:“报上说是L.来这里了?”萧军在此信的“注释”里感叹道:“这封信是十月二十日发的,她还不知道鲁迅先生在十月十九日就逝世了。这期间心情可能随着病情的好转也好了起来,开始布置起自己的环境,这是可喜的现象,但她不知道将要有最大的、最沉痛的悲哀在等待来袭击她了!——鲁迅先生逝世的消息!”接下来便有了萧红10月21日、24日、29日发出的信里对鲁迅逝世的悲痛表达。

萧红离开上海独自去了日本,长达数月却未致鲁迅一信,据季红真女士《萧红传》记述:“萧红离开上海的时候,与萧军相约,为了免去鲁迅复信的辛劳,减轻他负担,都不给先生写信。但看到熟悉的景物,萧红又触景生情。”然而,鲁迅可能并不知道两位青年的苦心,他曾在10月5日致信茅盾时说道:“萧红一去之后,并未给我一信,通信地址;近闻已将回沪,然亦不知其详,所以来意不能转达也。”这里的“来意”是指《文学》杂志向萧红约稿,鲁迅故有“不能转达”的表述。另据季红真描述,萧红曾在10月21日时见日本报纸上有关于鲁迅的报道,其中提到过“逝世”“损失”“陨星”之类的字词,她很紧张,向女房东求证,对方则给了“‘逝世’是从鲁迅的口中谈过去的事情,自然不用惊慌”的回答,要她“不要神经质了”的劝慰。但从同日寄给萧军的信中描述“画册”的证据可知,萧红至少已经预感到鲁迅逝世的不幸了。

“但他的爱人,留给谁了呢?”

因为《萧红书简》是一部并不完整的书信集,所以我们没办法从中知道鲁迅逝世后萧红个人心迹的完整表达。但可以看出,从那以后,萧红一方面因各种因素想到鲁迅,另一方面更加关心痛苦中的许广平的状况。10月24日所发的信中,萧红写道:

可怕的是许女士的悲痛,想个法子,好好安慰着她,最好是使她不要静下来,多多地和她来往。过了这一个最难忍的痛苦的初期,以后总是比开头容易平伏下来。还有那孩子,我真不能够想象了。我想一步踏了回来,这想象的时间,在一个完全孤独了的人是多么可怕!

最后你替我去送一个花圈或是什么。

告诉许女士:看在孩子的面上,不要太多哭。

这可以理解为是女人间的惺惺相惜吧。据萧军回忆,在上海时,萧红经常背着鲁迅与萧军同许广平私语。11月2日所发的信中,萧红一样表达了对许广平的关切之情:

许女士也是命苦的人,小时候就死去了父母,她读书的时候,也是勉强挣扎着读的,她为人家做过家庭教师,还在课余替人家抄写过什么纸张,她被传染了猩红热的时候是在朋友的父亲家里养好的。这可见她过去的孤零,可是现在又孤零了。孩子还小,还不能懂得母亲,既然住得很近,你可替我多跑两趟。别的朋友也可约同他们经常到她家去玩。L.没有完成的事业,我们是接受下来了,但他的爱人,留给谁了呢?

萧红与许广平,虽未必是今日之所谓“闺蜜”,内心的相通却是无疑的。骆宾基在回忆萧红的文章里曾提到过许广平《追忆萧红》一文中的话:“萧红先生是自身置之度外的为朋友奔走,超乎利害的正义感弥漫着她的心头。在这里我们看见她并不软弱,而益见其坚毅不拔。”

萧红与鲁迅的特殊友情在当时的文坛上广为人知,向萧红约稿纪念鲁迅的报刊不在少数,而萧红似乎很难从失去亲人般的痛苦中回到书桌上。11月9日信中说道:“关于回忆L.一类的文章,一时写不出,不是文章难作,倒是情绪方面难以处理。本来是活人,强要说他死了!一这么想,就非常难过。”“强要说他死了”,正是“他休息了”“睡到哪里去了”的直白表达。萧红经常会问到许广平的近况,同一信中有言:“许,她还关心别人?她自己就够使人关心的了。”而萧军在此信的“注释”中也提到“许广平先生每次见到我,总要问及萧红的情况,我转告给她”。对萧红不愿立刻写下回忆鲁迅的文章,他也理解为是欲哭无泪之下“甚至感到文章和笔全是无用的,浪费的,笨拙的”。

萧红在11月19日所发的信中,对《鲁迅全集》编辑出版事宜表示关切:“关于周先生的全集,能不能很快的集起来呢?我想中国人集中国人的文章总比日本集他的方便,这里,在十一月里他的全集就要出版,这真可配[佩]服。我想找胡、聂、黄诸人,立刻就商量起来。”可见萧红对鲁迅的怀念之情。信的末尾,她同时不忘许广平:“许君处,替我问候。”这个月的24日,萧红在信中又说:“许的信,还没写,不知道说什么好,我怕目的是想安慰她,相反的又要引起她的悲哀来。你见着她家的那两个老娘姨也说我问她们好。”她之前不给鲁迅写信是怕干扰他,现在没有去信许广平,则是担心触动哀伤。这是女性的细腻,也是女性的敏感,更是亲人间的相知。

“我死后要葬在鲁迅先生墓旁”

二萧对鲁迅的尊崇与敬意,确非一般人所能相比,甚至也非常人所能理解。萧军在1978年对“书简”的“注释”中,还提到当年发生过的一事。他回忆说:“我在鲁迅先生逝世周月时,到万国公墓他的坟前,确是把新出版的《作家》《译文》《中流》各样焚烧了一本,这事被张春桥、马蜂(即中共中央文件上所提到的国民党特务组织“华蒂社”的马吉蜂)看见了,在他们的小报上污蔑鲁迅先生,讽刺我。我找到了他们的地址,约他们夜间在徐家汇相见,打了一架,我把马吉蜂揍了一通,他们就不再骂我了。”这骂,是张、马二人借此嘲讽萧军是“鲁门家将”“孝子贤孙”。据季红真《萧红传》记述,去“决斗”的那天,就有萧红及聂绀弩随行。世人都知道萧军脾气不好,他用“武力”解决关于鲁迅的纷争,也不算是奇特一例吧。对于“打架”一事,萧红可能不想评价这种行为,她在信中倒是对萧军烧书一事做了积极评价。“到墓地去烧刊物,这真是‘洋迷信’‘洋乡愚’,说来又伤心,写好的原稿也烧去让他改改,回头再发表吧!烧刊物虽愚蠢,但情感是深刻的。”萧红的情感更执着于怀念鲁迅,伤心至极处,甚至想到了应该烧原稿让鲁迅修改,此时她一定想到了鲁迅曾为她和萧军悉心指导的情景了吧。1936年12月25日,萧红在信中说“周先生的画片,我是连看也不愿意看的,看了就难过。海婴想爸爸不想?”表达的方式和方位,如出一辙。而这张“画片”,据萧军回忆,是一位日本画家画的“鲁迅先生临终的画像”,曾刊载在《译文》上。

二萧对鲁迅的深情,呈现在他们的文字里,也体现在他们生活的点滴中。萧红始终保存着鲁迅为她修改过的《生死场》原稿,这是她珍视与鲁迅友情的见证。在北京期间,因为感念作家舒群对自己的关照呵护之情,萧红将这份最珍贵的手稿赠送给了舒群。(见季红真《萧红传》)萧红是1937年初从日本回到上海的,之后不久北上到北京。在上海期间,萧红萧军与许广平也时有往来。萧军对鲁迅的敬重堪比萧红。鲁迅逝世后,萧军始终参与安葬、悼念活动,也经常对许广平给予慰问。《萧红书简》里收入的不多几封萧军致萧红信件里,也时常会提及鲁迅许广平。如1937年5月6日信中,萧军告知远在北京的萧红:“现在是下午两点三十五分。我将从许那里归来。”“许有三册书,由我介绍到一家印刷局付印,我担任校一次校样,还有一点抄录的工作。今天我把珂介绍去了,他正在那里抄录。”“珂”是萧红的弟弟,“三册书”则是指鲁迅的《且介亭杂文》三种。同信中萧军向萧红表示:“这两月中,我要帮同许把纪念册及那三本书弄完,再读点书,恐怕就没有什么成绩可出了。”而那本“纪念册”,则是时至今日弥足珍贵的《鲁迅纪念集》。

萧红萧军,包括那一时期的许多左翼青年作家,视鲁迅为精神的指引者,人生的导师。这种深厚的情谊不一定是长篇大论的叙述,却时常从各种文字和谈话中流露出来。萧红最终流落到香港,同是东北作家的骆宾基担负起了照顾萧红的职责,他认为自己承担这样“护理责任”,“这是以鲁迅为主帅的革命营垒中的战友之间的崇高义务,是任何一个流亡南方的真正的左翼东北作家处于这样一种状态下都是不会推卸的”(骆宾基:《太平洋战争爆发之后》,见《萧红书简》)。在与骆宾基的交流中,重病中的萧红常与他谈到鲁迅,谈到未能与之深入交流和倾诉的遗憾。在强烈挽留骆宾基的时候,萧红甚至表示要他一直陪伴,直到去上海“送我到许广平先生那里”。萧红自然已经无法回到许广平身旁了,但她即使想到死,为这样痛苦的死不甘,却仍然不忘记自己是鲁迅的学生、同志和亲人。喉管切开后无法说话,她就在纸上对端木蕻良写道:“我活不长了,我死后要葬在鲁迅先生墓旁。现在办不到,将来要为我办,现在我死了,你要把我埋在大海边,我要面向大海,要用白毯子包着我……”(这是端木蕻良夫人钟耀群所述,见季红真《萧红传》第404页。)1942年2月22日,31岁的萧红在香港含恨逝世,端木蕻良和骆宾基两位流浪青年无力安葬萧红,致使萧红墓究竟何处今天仍然是谜。两人多年后说法也不一,但有一点似乎是肯定的,他们为萧红将来能到上海葬在鲁迅墓旁边做了准备,尽管这愿望最终也没有实现。

我在文章开头说过了,评价萧红的创作成就,评述她的文学才华,描述她曲折坎坷的人生,梳理她饱受挫折的感情经历,远非本文所能做到,我只是想记录下读《萧红书简》过程中鲜活的质感、生动的印象、无端的唏嘘,故取萧红及萧军与鲁迅、许广平的交往在“书简”中的印痕切入,而仅此一端,仍然可以看到一颗颗热烈的心,感受到一个时代里流淌着的人间真情。那种自然生发出来的情感热流,需要后人格外珍视。这样的感受甚至让人产生一种愿望:认真阅读萧红,阅读围绕在她周围的那么多人和事,以此理解一个苦难的时代,理解生活在那个时代的许多执着而真挚的人们!

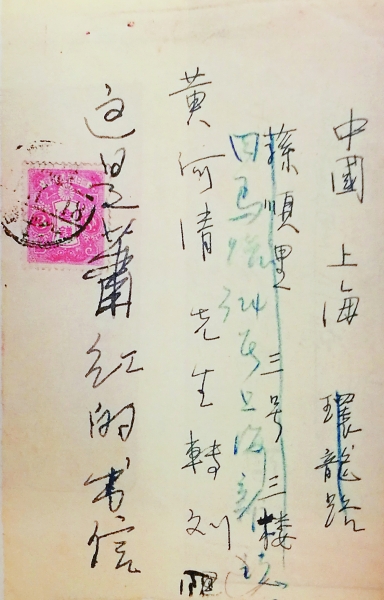

(作者:阎晶明,系中国作家协会党组成员、书记处书记。著有《鲁迅的文化视野》《艺林观点》等,选编《鲁迅演讲集》《鲁迅箴言新编》等。本版配图均选自《萧红书简》。)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制