近代中国外遭列强觊觎压迫,内受军阀专制反动统治,加之军阀连年混战,民不聊生。一批先进知识分子为探索国家出路发起了新文化运动,期冀用民主、科学来唤醒国人。正是在这样的历史语境中,世界名哲杜威、罗素、泰戈尔(当时又译作太戈尔、泰谷尔等)先后应邀访华,被知识界寄予了改造中国社会、开出救世良方的厚望。“无论自觉与否,名哲讲学不仅开拓了国人的视野,而且事实上也参与了新文化运动,并构成了后者的有机组成部分”(郑师渠:《五四前后外国名哲来华讲学与中国思想界的变动》,《近代史研究》2012年第2期)。学界对他们访华的个案关注较多,但比较研究却很鲜见,对比审视三人访华的不同际遇,或许对于考察当时中国思想界的风云际会富有启发意义。

杜威、罗素、泰戈尔访华万众瞩目

1919年初,美国著名哲学家、教育家杜威到日本游历讲学,其中国弟子胡适、陶行知得知此事立即协商邀约其来华事宜。杜威欣然接受胡适等人的邀请,于1919年4月30日到达上海,随即开始了在中国长达两年多的讲学、游历之旅。

1920年6月,英国著名哲学家、社会活动家罗素接受了北京大学傅铜教授邀其来华讲学一年的邀请。之后梁启超发起的讲学社成立,正式接手了罗素来华的相关事宜。同年10月12日,罗素抵达上海,开始了访华之旅,1921年7月初离开北京,结束中国之行。

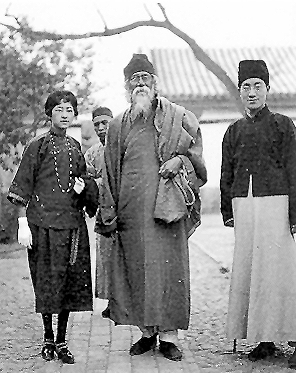

1924年4月,诺贝尔文学奖获得者、印度诗人泰戈尔接受讲学社邀请来华讲学,40多天后离开。

当时报刊媒体大力报道三人访华情况。杜威在华的时间长达两年多,大小演讲达百场以上,《晨报》连载了杜威在北京时的五大系列讲座,并且集结成册,到杜威离开中国时已印行13版,每版都在1万册以上(元青:《杜威的中国之行及其影响》,《近代史研究》2001年第2期)。上海各大报纸刊登了罗素的巨幅照片,对他的中国之行广为宣传。《新青年》也集中将罗素的生平、著作介绍给读者。《东方杂志》和《小说月报》出版了泰戈尔专号,发表了许多译介泰戈尔的作品及众多学者为表示欢迎所写的文章。

杜威、罗素、泰戈尔不仅是“中国进步思想界的共同客人”,其演讲还吸引了广泛的社会关注。“听者之众,几于无席可容”(周由廑:《约翰杜威博士教育事业记》,《东方杂志》第16卷第6号),“所有男男女女,人山人海,坐位站地,均无空隙”(董凤鸣:《泰戈尔之在南京》,《晨报附刊》1924年4月26日)。

三人访华的不同际遇

杜威、罗素、泰戈尔是在中国内外交困、呼唤变革之时应邀访华的。当时中国社会正处于十字路口,涌现出各种社会思潮(郑师渠:《论欧战后中国社会文化思潮的变动》,《近代史研究》1997年第3期),三位名哲的访华也被寄予了为中国开出救世良方的期望,但三人访华的际遇则不尽相同。

杜威访华:一片叫好。访华之前,杜威在中国的声名远没有在西方那样显赫,但有了一众弟子的努力推介,杜威的思想迅速传播开来。胡适曾在总结杜威到访演讲十一省的经历后夸赞,“自从中国与西洋文化接触以来,没有一个外国学者在中国思想界的影响有杜威先生这样大的。”(《杜威先生与中国》,《晨报》1921年7月11日)郭秉文也高度评价杜威,“外交上,则美人自杜威处探得我国之情形而有正确之舆论;教育上,则杜威来后,如久旱逢甘雨,精神焕发矣。”(参见袁刚等主编《民治主义与现代社会:杜威在华讲演集》,北京大学出版社2004年版,第776页)杜威在中国的两年多时间里,体验到的更多的是国人对他的欢迎,对其实验主义学说的支持。在1921年为杜威离开北京饯行时,梁启超直言:“杜威博士来华转瞬二年,当他来时,正在中国学术界饥荒的时候。现在虽然时间尚短,不能遽见效验,但前途却很远大。”杜威自己也感叹在中国的两年时间过得十分有意义,“是我生活中最有兴味的时期”,到了北京“仿佛是到家了”(《五团体公饯杜威席上之言论》,《晨报》1921年7月1日)。

罗素访华:从期待到怀疑。罗素初到中国,知识界也表示了热烈的欢迎与极高的期待。各大报刊杂志刊发了国人对其厚望,“中国今当改造之日,愿以罗素先生坚强不屈之精神与精审切当之学说为师”(《欢迎哲学家罗素记》,《申报》1920年10月14日)。“预料于社会改造论一面,我们将大得益处”(韦君:《欢迎罗素》,《学生杂志》1920年10月5日)。然而在讲学之旅中,罗素的数理哲学深奥难懂,难以引起国人共鸣;他对基尔特社会主义、布尔什维克主义也模棱两可,在改造中国之法上又一再犹豫,迟迟未给出确切方案。如此一来,中国知识界对其看法发生转变。原先支持罗素的张东荪也抱怨罗素不了解中国情形,所说只是“梦话”,是空想(《时事新报》1921年7月31日)。罗素访华后期身染疾病的同时又遭受来自各界的误会抨击,心情更加抑郁,不得不提前带着疲惫与遗憾离开中国。

泰戈尔访华:毁甚于誉。泰戈尔来华之初,中国知识界表示欢迎。梁启超认为,中国历史上曾受印度文化的影响,泰戈尔来华“全为求人类幸福而来也”,“便应表示二十分的欢迎”(梁启超:《印度与中国文化之亲属的关系——为欢迎泰谷尔先生而讲》,《晨报副刊》1924年5月3日)。但欢迎之余,也有一些反对的声音。泰戈尔的演讲会场内场面热烈,而场外不时有人在人群中散播反对泰戈尔演讲的传单,呼喊批评泰戈尔的口号。与此同时,知识界许多重要人物如陈独秀、瞿秋白、郭沫若公开发表文章,对泰戈尔提出批评,鲁迅对泰戈尔来华也表现出极为冷漠的态度。面对种种批评的声音,泰戈尔一度倍感伤心而取消了部分演讲。为此,徐志摩感叹:“决意东来”“跋涉万里的海程”的老诗人“真不预备在中国遭受意外的待遇”(徐志摩:《泰戈尔》,《文学》1924年6月2日)。

三人访华受到不同际遇的原因缕析

杜威:思想契合,学生助力。

新文化运动高举民主科学大旗,杜威来自美国这样一个被时人认为是政治民主、科技发达的国度,带着他的实验主义学说访华,既容易引起国人的尊重,又满足了中国知识界的需求。杜威提出调和中西文化、找寻中国文化发展路径并助益于世界文明的主张,易被中国知识界接受。对于文化,杜威的态度相对折中,他希望“中国这个古国不应纯去模仿,应当自己创造。……有所贡献于世界的文明”(《学问的新问题》,《新学潮》1919年9月)。

纵观演讲内容,“杜威先生最注重的是教育的革新,他在中国的演讲也要算教育的演讲为最多”(《晨报》1921年7月11日)。杜威在《平民主义的教育》演讲中,提出“我们须把教育事业为全体人民着想”,使人人“受着切己的教育”,契合中国传统的经世致用思想,既规避了敏感的政治话题,又拉近了同国人的思想距离。此外,杜威的中国学生很多,诸如胡适、陶行知、蒋梦麟等都声名显赫,他们为杜威访华造势甚至陪同翻译,在很大程度上提高了杜威访华的影响力。

罗素:犹疑不定,难引共鸣。

访华之前,在人们心中,罗素除了是学识渊博的数理哲学家、思想家外,“已经完全成了光明磊落的根本改造论者、世界改造的指导者”(冯崇义:《罗素访华缘起》,《学术研究》1992年第6期)。国人寄希望于这位社会改造家能为中国的改造与出路,指点迷津。

一战使罗素对西方资本主义丧失了信心,因而认定资本主义只是过渡性的,选择“基尔特社会主义”作为最佳政治理想,张东荪对此深表服膺。而随着在华时间的推移,罗素对于基尔特社会主义、布尔什维克主义的看法,一再改变。他在《布尔什维克与世界政治》的演讲中夸赞布尔什维克主义,继而在《未开发国的工业》演讲中批评苏俄实行布尔什维克的弊病。最后一场《中国人到自由之路》演讲中,罗素明确提出要效法苏俄模式,“改革中国政治,最好是采用俄国的方法,不宜用西方的平民政治”(杨瑞六:《罗素先生去华感言》,《东方杂志》1921年第18卷第13号)。

罗素对中国出路的思考不定型,让中国知识界从最初的期待变成最后的失望。除了陈独秀表达失望之外,胡适也曾写诗批评其摇摆与矛盾,“他自己不要国家,但他劝我们须要爱国;他自己不信政府,但他要我们行国家社会主义……他说救中国只需一万个好人,但一两‘打’也可以将就了。——我们要敬告他:这种迷梦,我们早已做够了!”(中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室编:《胡适的日记》,中华书局1985年版,第140页)“罗素不激不慢,不温不火,既劝中国人走国家社会主义道路,又对正在试验这一模式的布尔什维克持严肃批评”,使得国人疑惑不解,“始而期望,继而失望,最后是讥评四起”。(朱学勤:《让人为难的罗素》,《读书》1996年1月10日)

泰戈尔:身份背离,难合国情

相比杜威来自强势的美国,罗素来自发达的英国,泰戈尔则来自当时落后的印度,这使得他在华演讲的说服力大打折扣。特别是泰戈尔力倡以印度和中国为代表的东方文化,这对于急于走向西方式富强民主的中国知识界,显得苍白无力。他认为“西方文明重量而轻质,其文明之基础薄弱已极,结果遂驱人类入歧途”,因而“我们不能够借用西方的思维和脾性”,模仿复制西方的模式(《晨报》1924年5月11日)。陈独秀据此认定泰戈尔有着“根本的反对物质文明科学”的“混乱思想”(实庵:《我们为什么欢迎泰谷尔?》,《中国青年》1923年10月27日)。泰戈尔也曾澄清其物质文明观,但他有关西方科学有用论的声音似乎在很大程度上被中国知识界忽视或屏蔽。

行为与身份的背离是泰戈尔访华遭遇不快的诱因。他虽然并非完全反对西方物质文明、反对科学,但他以诗人的身份来到中国,以倡导、维护东方传统文化,批评西方科学文化的姿态进行演讲,这与当时中国的社会期待很不相符。当时恰逢“科玄之争”尾声,又恰由梁启超出面邀请而来,于是乎泰戈尔访华被认为是为玄学“张目”而来(恽代英:《告欢迎泰戈尔的人》,《民国日报》副刊《觉悟》1924年4月19日),在“北京或上海做傀儡”(郭沫若:《太戈尔来华的我见》,《创造周报》1924年10月14日),因而遭到不少学人的抨击和反对。

(作者单位:三峡大学马克思主义学院)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制