历史,是刻在时间记忆上的一首回旋诗。

——〔英〕雪莱

作为一个年轻的“80后”,在我的记忆里,长征是小学课本中的《金色的鱼钩》和《草地夜行》,是中学课本中的“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒”,是每逢红军会师纪念日大学校园里拉起的红色横幅,是脚本创作前需要反复研读的一本本泛黄的史料和一盘盘落满灰尘的老胶片……长征,就像一条远去的大河,波澜壮阔,却与我们渐行渐远。

今年春天,我参加了纪录片《大会师》的编撰摄制工作,追记伟大的长征。由是,循着当年红军的足迹,重走了祖国西南边陲的许多村村寨寨。原以为当年长征路行偏僻、行踪飘忽,加之年代久远,许多历史痕迹已经淡出了人们的记忆。出乎意料的是,时隔80年,红军长征在沿途百姓心中刻下的印记,依然那样清晰,那样鲜明……

战士与玫瑰

摄制组循着长征路,进入云南。

车过山界,路旁的玫瑰多了起来。从曲靖、昆明、楚雄、丽江,一路西行,大片大片的玫瑰,深红的、绛紫的,一丛丛、一簇簇怒放在暗红的土地上,融入大山。她们簇拥着,欢笑着,像一波波腾着火焰的浪花,翻卷着,涌向天际。

玫瑰竟会有这般轰轰烈烈的性格?我眺望着,疑惑着,构思着怎样表现这令人惊诧的场景。不知不觉间,吉普车已在盘山路上颠簸了三个小时,停在了禄劝县双化乡撒营盘镇坎邓村。山间河道曲曲弯弯,玫瑰田顺山而上,浓浓的色彩从脚下铺到天边。沿着花田走进深山,红土大山间夹着狭窄的马帮道,仅容一人通过,两侧的红色大石被几百年来牛马的毛皮磨得光滑发亮。这里就是我们的拍摄地——石板河阻击战的战场。

1935年5月1日,中央红军夺取了禄劝境内金沙江边的皎平渡渡口,并准备从此处渡江北上。红五军团奉命在金沙江南侧石板河一带阻击追敌。红军战士纪律严明,对当地彝族村落秋毫无犯,百姓们非常感动,纷纷尽力帮助红军。老羊倌为部队带路,妇女们为战士舂米磨面,年轻人帮着挖掩体、筑工事。仅仅三天,石板河阵地工事就搭建完成。中央红军渡江渡了九天九夜,红五军团就在崇山峻岭间打了九天九夜,他们像铁闸一样,把十多万国民党部队死死堵在了马帮道上。

80载春秋一挥间。当年染血的战场,已经成了一片片玫瑰田。今天,这里的玫瑰已是当地重要的支柱产业,成为高级香水、医药、食品、化妆品及许多工艺品的天然原料,远销大洋彼岸。更加浪漫的是,这些含苞待放的玫瑰会乘着飞机来到繁华的都市,洒上金粉,包裹上绢纸、绸带,最后送到女孩子柔软的怀抱中,让她们感受到爱情的甜美与芬芳。

摄像机回放着坎邓村红石崖的壮美画面。漫山漫坡的玫瑰中淡化出一队队、一群群年轻的红军战士,他们淳朴憨厚,拉着骡马跋山涉水,扛着土枪在泥水里打滚,他们在群山间奔跑着、劳作着、战斗着、歌唱着。他们就像一丛丛深红绛紫的小花苞,开得热烈奔放,把土壤、岩石、峡谷、整个山河都染得鲜红。

画外音徐徐响起,那是一位25岁便牺牲了的烈士留下的诗句:

祖国呵,在埋着我的骨骼的黄土堆上,也将有爱情的花儿生长。

——陈辉《为祖国而歌》

年轻的姑娘,可知晓,那芬芳的玫瑰正是红军战士美好的心愿?

红麦穗

你见过红麦穗吗?

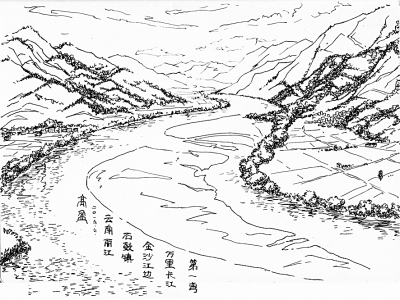

剧组来到丽江与迪庆交界的金沙江畔,我第一次见到了深红的麦穗。

这种麦穗短粗壮实,颗粒很大,麦芒粗长,在淡蓝色的雪山脚下,在奔腾浑浊的金沙江边,深红的麦穗铺满了江岸。夕阳辉映,那一层层红麦穗仿佛是染红的江水漫出河床。

江边不远的玉龙县有个四面环山的村庄,上百年前,叫作螳螂坝,大片红麦田将它团团围住。

1936年4月,贺龙将军、萧克将军率领红二、六军团经大理鹤庆北上,前往丽江石鼓,东渡金沙江,途经螳螂坝。当地老人说,红军经过的时候,正是麦子成熟的时节,一颗颗深红的麦粒饱满精壮,仿佛一滴滴血,坠成一串串沉甸甸的麦穗,就像一队队长年行军而晒得发紫的战士。空气中金粉似地飘浮着纷纷扬扬的麦芒,粘在战士撕烂的绑腿上、蓬乱的头发上、干涸滴血的嘴唇上,闪闪发光。残阳如血,在红麦田里,一条金灿灿的游龙忽隐忽现。乡亲们口口相传:莫非真是一支天兵下凡?

和世根、和继妹是两个纳西族幺妹,对这支神奇的队伍充满好感。红军穿过螳螂坝时,她们发现一位战士身负重伤,掉了队,便把他隐蔽在山上。村里十几户人家轮流守护着这位红军战士,给他送饭、疗伤,但村里缺医少药,战士伤势太重,还是没救过来。乡亲们埋葬了他,但因不懂汉语,不知道战士的名字,只能在石碑上刻下“无名红军墓”。

80个春秋,小小的红军墓始终静静地躺在古老山峰间。年复一年,麦田绿了又红,红了又绿,无名战士的墓碑上覆盖了一层又一层金麦芒。从那之后,村民们把“螳螂坝”改名为“红麦村”,纪念从此路过的红军,和那双慢慢闭上的沾着金麦芒的黑眼睛。

云南驿

摄像师对着小镇过街楼上的一副对联上下左右地拍:“东奔西走天上地下皆为军火,南来北去鞍前马后只闻茶香。”

眼前,这静谧如水的小镇就是曾经威名远扬的云南驿吗?云南驿是云南大理祥云县东头的一个小镇,把守着通往滇西八地州的必经之路。一条二里地长的青石街道纵贯小镇,它就是拥有千年历史的茶马古道。这条连接大西南的川滇古驿道上,叮叮咚咚的马铃声传了一代又一代,马帮驮着云南人的生活和梦想风雨兼程,千百年来,未曾有变。可是,因为一支队伍走过这里,唤醒了这个沉睡已久的坝子,让她改写了自己的历史。

1936年4月17日,中国工农红军红二军团途经云南驿,踏上了这条青石古道。同以往所有的过往兵匪不同,红军非常尊重当地的风俗习惯,走了一天一夜,军纪严明,秋毫无犯。大队人马连夜行军,第二天早上10点全部通过,只有部分伤病员在乡亲家里住宿,还留下了住宿费。村寨里的一些热血小伙看到墙壁上的标语——“红军是工人农民的队伍”“当兵就要当红军,处处工农都欢迎”,当即参加了红军,北上抗日。红军的到来打破了古老坝子的沉寂,播下了全民抗战的火种。

1938年,日军截断了中国所有的国际援助,抗战进入了最艰苦的时期,此时,云南驿凸显出极其重要的战略价值。为了与外界联通,我抗日军民将这十万大山间的古道加以疏通、扩展,建成了一条举世罕见的路——滇缅公路。当地各民族20多万军民组成筑路大军,不计报酬、自带干粮,用简陋的工具在崇山峻岭间开山辟路,澜沧江的卵石几乎被取光,仅用9个月时间,创造了这条筑路史上的奇迹。它就像一条输血管,将中国与世界反法西斯的力量连接在一起。3年间,盟军的15000多辆卡车通过这条生命线,向中国输送了约50万吨军需物资及无以计数的各类物资。

然而,日军截断了滇缅公路,云南驿的老百姓又人拉肩扛地建起了机场。小小的云南驿机场,成了驼峰航线的中转站。炮火纷飞中,平均每两分钟就有一架飞机从这里起飞,在群山间穿梭,飞越喜马拉雅山,把最宝贵的战略物资运送到东南亚的各个战区。天上跑飞机,地上走马帮,云南驿是中国人民抗击侵略者的驿站,更是世界反法西斯战争的驿站。

如今,那片曾经繁忙的美军机场成了玉米地和蚕豆田,在蓝天下显得静谧安详。60多年前用碎石沙砾铺就的飞机跑道上,跑着咕咕叫的母鸡,孩子在上面玩耍;修建机场用的大石碾子,足有七八百斤,笨笨地躺在小麦田边……

内向少语的云南驿像一个解甲归田的老兵,轻轻解下军功章,把刀剑化铸成犁铧,耕耘着和平的日子。

纯净的石头

这就是离太阳最近的地方吗?纵然把摄像机的光圈调向无穷小,镜头里,阳光依然是那么灿烂,色彩始终是那么饱满,空气永远是那么晶莹剔透。

这里是雄登寺,祖国西南边陲康巴藏区的一座黄教寺庙,坐落在青藏高原最大的古冰体遗迹——海子山的南麓,海拔4105米。在这里,第四纪冰川的原始地貌随处可见,流石滩与雪线相接,冰蚀岩盆形成的海子星罗棋布。针叶林带大幅度地垂直而下,高山松、丽江云杉、大果红杉错落生长,偶有香柏古树残留其间。

从流石滩到海子山的向阳坡上,散落着形态各异的灰白花岗石,望不到边际。村民们把这些花岗石剖解,打磨成薄片,砌成房子。石片院墙、石块藏房、青石碾盘、碎石小路,一幢幢石头小楼反射着银子般青灰色的光辉。再往上,一大片绛红色的殿堂雄踞于山坡上,屋顶上金光闪烁的转经筒、鲜活的雕龙大柱、哈达飞扬的黑铜门环,以及吉祥八宝、金轮绳结,藏民们以自己淳朴的想象,把最华丽的饰品献给神佛。红墙金顶的石头庙宇恰似一组响亮辉煌的和弦澎湃在银色交响乐的高潮乐段,这就是雄登寺。

一个红军和雄登寺僧众相敬如宾的故事,在藏民和喇嘛的口中和心里相传至今。

1936年初春的一天,突然听说有一支军队要过来了。那些年头,军队已经成了欺行霸市、鱼肉乡里的代名词,僧众们的心里压上了重重的石头。

5月的一天,红六军团长征至此。他们衣衫破烂、面黄肌瘦,更加重了僧民的担忧,但他们纪律严明、不犯秋毫。更让僧民称奇的是,军队一到,立刻颁发布告:“红军必须扶助番民,为民谋利。进驻乡村时,要保证番民安居乐业,购买粮草时,一律以现金照价付款。”布告还详细阐述了共产党的民族政策,并展现了红军铁的纪律。

雄登寺的僧人见多识广,感到这支军队确实与众不同,于是首先打开庙门,把红军迎进庙堂。红军在这里休整了11天,战士们争着为藏民扫院担水、修理房屋。藏族村民真切地感到,这些年轻战士的心和河滩里的石头一样干净!于是,奇迹发生了:短短10天时间,庙里硬是给红军凑齐了60头牦牛!藏民家家户户拿出酥油、青稞面、糌粑、牛羊肉干,在雄登寺里堆成了小山。红军携带的银圆已经支付不了这么多的粮草了,指挥员郑重地打下了借条。

然而,对于雄登寺的僧人来说,在借条与人心之间,他们更看重的是红军那颗石头般纯净的心。有一天,一个僧人过河时失足掉进水里,揣在怀里的借条被冲走了。从此再也没人问起过这张借条。人们只是在围着转经筒祈祷时,望着远处的雪山,为那些稚气未脱的战士们送去喃喃的祝福。(作者系纪录片编导,参与制作《不能忘却的伟大胜利》《重生之歌》《永志抗战》等纪录片)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制