罗涧村位于陕西省吴起县周湾镇西北八公里处,地处白于山脉与毛乌素沙漠相结合地带,无定河源头红柳河发源于此地,明长城从东湾、侯渠脑畔山穿越而过。

侯渠庄是罗涧村的一个村民小组,位于长城脚下一面向阳的山坡,山坡从东向西有两条小土沟,土沟中间夹着一个土峁,分别住着侯、李、石三大姓,共45户294人。侯渠庄的祖辈们将窑洞建在半山腰,在向阳的山坡辟平后向里挖洞,然后用土基接上窑面,称“靠山老窑”。由于窑洞地势高,村民出行很不方便。

20世纪80年代,村民在山脚下平坦处修建窑洞,在平地上用土基子箍窑,这种窑洞地势低,采光要比靠山老窑洞好。

到了20世纪90年代,侯渠庄人不满足土窑土炕的生活,开始修建木椽木梁的平房来取代土窑洞。

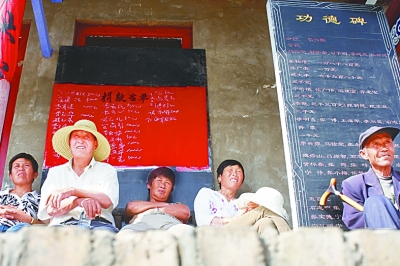

窑洞是黄土高原的产物,她沉积了古老的黄土文化。窑洞艺术最有特色的是剪纸、绣花。陕北农村妇女几乎人人有一本夹花样的旧书本,里面夹有鞋样子、刺绣样子、窗花(剪纸)样子。进入21世纪后,村民告别了窑洞,春节贴窗花的习俗在侯渠庄已经失传。纳鞋垫、绣枕头顶只是上年纪的妇女在坚持,窑洞艺术面临失传。

侯渠庄有两副石磨,两个石碾,当庄的烂大窑有一副石磨、一个石碾,西沟侯姓的前沙洼上有磨和石碾,现在只有当庄烂大窑剩下的一个石碾在用,其他的已经废弃。2000年以前,村庄当滩的罐井上还架着辘轳,当庄李家人在这里挑水,后来辘轳不见了,井眼也被堵实,而东沟和西沟的两眼井早就不见了踪影。

21世纪初,侯渠庄开始第三次大规模修建,在村庄山脚下最平坦的地方,从东到西修建长约一公里的新农村。新农村全部采用楼板房结构、安装铝合金玻璃门窗、瓷砖墙面。侯渠庄人陆续搬入新家园,窑洞被遗弃,告别了祖祖辈辈的窑洞生活。

2009年,村庄再一次改建,扩展了院墙,重修了大门,配套完成水电路、厕所、猪羊圈的建设。扩建后的新农村更加漂亮、整洁。

2010年,村庄开始进驻石油钻采队,在边墙山下竖起了钻井平台开采石油。

侯渠庄从土窑洞、砖窑洞、砖面平房到楼板房新农村的居住变化,见证了黄土高原一个普通村庄在城镇化工业化下的变迁。(景周 撰文/摄影)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制