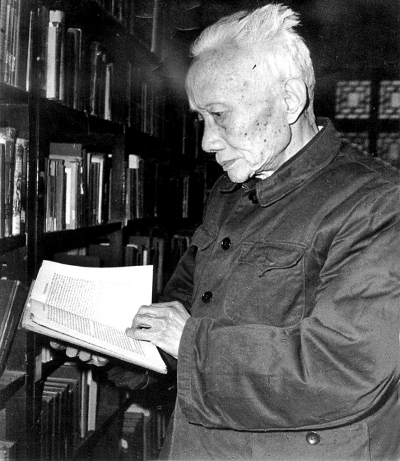

朱光潜生于1897年,逝于1986年,九秩人生横跨晚清、民国和新中国三大历史时期,其六十多年学术旅程也和中国现代史一样,跌宕起伏,岁月峥嵘。读中国现代学术史,尤其现代美学史,不论沙尘蔽日之际,还是云灿星辉之时,朱光潜任凭风云变幻,坚守美学领地,开疆拓土,深耕细作,从未流于偏激,却处学术先锋,其披荆斩棘之作用,中流砥柱之地位,仿佛屹立万里波涛中的航标灯塔,导引中国现代美学巨轮破浪前行。

文言与白话的藕断丝连

朱光潜出生在激荡清朝文坛两百余年的“桐城派”的故乡,也是一户历代书香之家的子弟。

1919年“五四运动”爆发,朱光潜正在英国人主办的香港大学教育系读书。他接触到《新青年》等报刊宣传的新思想,心灵深处引起强烈震撼。他在《从我怎样学国文说起》里曾这样描述当时的心境:

我是旧式教育培养起来的,脑里被旧式教育所灌输的那些固定观念,全是新文化运动的攻击目标。好比一个商人,库里藏着多年辛苦积蓄起来的一大堆钞票,方自以为富足,一夜睡过来,满世界人都宣传那些钞票全不能兑现,一文不值。你想我心里服不服?

最使他不服气,乃至痛心疾首的,是废除文言文,提倡白话文。这不仅因为他写得一手好文言,多年练就的一技之长将会变成无用之功;还因为提倡白话文的新派学者,猛力攻击桐城派古文及其代表作家,这对作为桐城派后裔的朱光潜来说,理智上难以接受,感情上更受伤害。陈独秀在那篇名响一时的《文学革命论》中,就将朱先生所尊崇的精神益师“归方刘姚”(归有光、方苞、刘大魁、姚鼐),打入“无一字有存在之价值”的“十八妖魔”之列。钱玄同更是把桐城文派直斥为“桐城谬种,选学妖孽”。对于这种无异于挖桐城人祖坟的偏激之言,朱光潜自然愤慨异常。他说:

尤其文言文要改成白话文一点,于我更有切肤之痛。当时很多遗老遗少都和我处在同样的境遇。他们咒骂过,我也跟着咒骂过。《新青年》发表的吴敬斋的那封信虽不是我写的(天知道那是谁写的,我祝福他的在天之灵),却大致能表现当时我的感想和情绪。

一种语言负载着一种文化。它对于深深浸泡其中的知识分子来说,决不仅仅是可以招之即来,挥之即去的文字工具,而是其心灵得到慰藉,情感赖以寄托的精神家园。

当时的北洋政府教育部,迫于声势浩大的“五四”新文化运动的影响,于1920年1月通令将小学一、二年级的国文一律改为语体文,同年4月又规定凡过去编的文言文教科书到1922年以后一律废止。此后,大中小学文言文教材逐步被白话文教材所代替,各种报刊更是争相使用白话文,以示跟上时代前进之脚步。至此,白话潮流,浩浩荡荡,大有顺之者昌,逆之者亡的势头,每个用惯了文言的人,都感受到一种强大的压力。

对于朱光潜来说,放弃文言文犹如告别栖息多年的故乡老宅,其过程当然是痛苦的。仿佛一个被迫背井离乡的游子,虽然将要开始新的精神旅程,但故乡那熟悉而亲切的身影,那长久培养起来的剪不断理还乱的浓浓乡情,怎能不引起他深深眷恋呢?

然而,朱光潜毕竟是一个现代青年,一个既有认识新事物的愿望,又正在接受现代大学教育的现代青年。他对于文言文改成白话文这点,虽然始而反对并在心里咒骂,但不久经过冷静的思考,经过一番剧烈的内心冲突,终于“看出新文化运动是必需的”,并“放弃了古文和文言,自己也学着写起白话来了”(朱光潜《作者自传》)。

很快,他完成了自己的第一篇白话作品《福鲁德的隐意识说与心理分析》,于1921年7月发表在当时很有影响的《东方杂志》上。此后,他一发而不可收,写出了大量脍炙人口的论文和著作,不仅以丰富的学识和深刻的见解广受称誉,而且以优美的文字和清新的文风打动许多人的心灵。

朱光潜先生何以能有这样的好文笔?这当然需要有对文字的敏锐感觉,需要有“文章不厌百回改”的反复推敲的精神,同时原先的古文训练也功不可没。朱光潜以自己的切身体验,对文言和白话两者的特点及短长曾有独到分析:

文言白话之争到于今似乎还没有终结。我做过十五年左右的文言文,二十年左右的白话文,就个人经验来说,究竟哪一种比较好呢?把成见撇开,我可以说,文言和白话的分别并不如一般人所想象的那样大。第一,就写作的难易说,文章要做得好都很难,白话也并不比文言容易。第二,就流弊说,文言固然可以空洞俗滥板滞,白话也并非天生可以免除这些毛病。第三,就表现力说,白话与文言各有所长,如果要写得简练、有含蓄、富于伸缩性,宜于用文言;如果要写得生动、直率、切合于现实生活,宜于用白话。这只是就大体说,重要的还是在作者的技巧,两种不同的工具在有能力的作者手里都可以运用自如。我并没有发现某种思想和感情只有文言可表现,或者只有白话可表现。(《从我怎样学国文说起》)

这段话说于二十世纪四十年代初(1943年)。当时整个社会对文言文多讨伐、贬责之声,朱光潜却在文言与白话的比较中,充分肯定文言文的意义和价值。由此他认为,新文学倡导者所说的“文言是死的,白话是活的”,乃不负责任的偏激之词。因为“文言文所能有的毛病,白话文都能有;白话文所能有的毛病,文言文也在所难免”。

其实,任何一种语文和文学都有历史连续性,白话本身也是从文言脱胎而来,文言与白话并非两种截然不同的语文。白话文必须继承文言文的遗产,才可能更加丰富,更加富有表现力和感染力。文言文尽管不是流行的语言,但它承载着几千年的文化遗产,也是我们今天表达思想感情不可或缺的工具,如古代诗文里的许多字句及结构都为白话文所常用,更何况我们继承弘扬传统需要读经典,必须掌握文言文知识。

朱光潜在上世纪三四十年代“废除文言文、提倡白话文”已成一边倒的舆论情势下,对文言和白话的特点及关系能做出如此理性分析,凸显其为学实事求是,通达平正,不流时俗,独立思考的品质。

西学与中学的移花接木

朱光潜1918年至1923年在香港大学获学士学位,1925年至1928年在英国爱丁堡大学获硕士学位,1929年至1933年在英国伦敦大学和法国斯特拉斯堡获博士学位。他前后在西方人主办的大学里攻读13年,是同辈文人学者中留学时间最长、浸淫西方文化甚为深广者。他新中国成立以前出版的主要著作,如《给青年的十二封信》(1929)《变态心理学派别》(1930)《谈美》(1932)《悲剧心理学》(1933)《变态心理学》(1933)《文艺心理学》(1936)《诗论》(1943)《谈修养》(1943)《谈文学》(1946)《克罗齐哲学述评》(1948)等,这些享誉当时并影响至今的佳作,多半写于他在英国和法国留学期间。

尽管上述著作多数撰写于英国和法国,尽管它们广泛运用了西方的理论和方法,但所阐述的美学和文艺学问题,绝不只是西方理论的简单照搬和介绍,而是处处注意结合中国文艺和审美实际,在两者相互对照比较中探寻美学和文艺学规律。中西融汇,古今贯通,这是朱光潜治学的重要方法,也是他治学的突出特点。

《文艺心理学》是我国第一部系统探讨美感经验和审美心理生成过程的专著,自上世纪三十年代出版以来一直广受赞誉。该著虽然以现代西方美学理论为立论基础,但他用中国传统里的“静观自得”、“物我两忘”思想来阐释意大利美学家克罗齐的“直觉说”,用中国古代文人推举的“超然物表”、“潇洒出尘”的人生境界来解析英国心理学家布洛的“距离说”,用老子和庄子崇尚的“天人合一”、“物我同一”的观念来论证德国心理学家立普斯的“移情说”等等,无不强烈表现出打通中西、古今共治的色彩。

《谈美》是朱先生另一部广受好评的佳作,它从人生和艺术的结合上谈论美感形成规律,探讨人生艺术化的意义。该书从标题到具体论述,处处把西方美学理论与中国传统美学思想烩于一炉,其两者互释、彼此融合,几乎达到玉润珠圆的境界。如他谈艺术与实际人生的距离,所用标题为“当局者迷,旁观者清”;谈宇宙的人情化(即移情作用),所用标题为庄子的典故“子非鱼,安知鱼之乐”;谈艺术与游戏的关系,所用标题为孟子的名句“大人者不失赤子之心”;谈诗歌创造与格律的关系,所用标题为孔子的格言“从心所欲不逾矩”等等。仅从这里,我们足可领略朱先生治学古今中外融会贯通的神采。

学术研究贵在创新,贵在对研究对象有自己独到的感悟和发现。《诗论》作为朱先生自认“比较有点独到见解”的成果,不仅是中国诗学从传统偶感随笔形态转向系统理论形态的一部具有开创意义的名著,更在于它“用西方诗论来解释中国古典诗歌,用中国诗论来印证西方著名诗论”,在比较文学方面开拓了中西诗学互相阐释的先河。

《诗论》在中西诗学比较互释方面,开人眼界的创作很多,略举两例,以呈状貌。

赋与诗的关系及中西诗格律。千百年来,谈到中国文体演变,多以为“赋自诗出”。班固《两都赋·序》说:“赋者,古诗之流也。”挚虞《文章流别论》也说:“赋者,敷陈之称,古诗之流也。”后人遵从此说,多注意古诗对赋的影响,而对于赋给予律诗的影响则绝少考虑。朱先生别具匠心,发现讲究铺陈、对举、韵节的汉赋,对律诗的形成具有不可忽视的作用。他指出:律诗的两大要素,即意义的对偶和声音的对仗,都是最先出现在赋中,并首先由赋家兼诗人的曹植、鲍照、谢灵运等,自觉或不自觉地运用到诗里。如曹植的诗句“秋兰被长坂,朱华冒绿池”,“潜鱼跃清波,好鸟鸣高枝”,便俨然是对偶句的形态;到了谢灵运的《登池上楼》和鲍照的《代出自蓟北门行》等,则呈露全篇排偶的端倪。由此逐渐推广开来,慢慢发展成熟,及至唐朝,终成律诗极盛时代。此后,律诗不仅是中国诗歌中影响最大、发展最为充分的诗体,而且对唐以后的词曲及散文演进,都不同程度留下了雨过地湿的痕迹。

然而,西方人在艺术中也有注重对称的倾向,为什么他们的诗没有走上排偶的路呢?朱先生指出:中文字全是单音,一字对一音,如“桃红柳绿”、“我去君来”,稍有比较,即成排偶。可西方文字,不论是英文、法文、德文等,都是单音字与复音字相错杂,意义可以对称而词句却参差不齐,难以两两相对,犹如“司马相如”和“班固”都是专名却不能相对的道理一样。不仅如此,中文与西文在语法规则亦有重大差异:西文的文法严密,中文的语法比较疏简且较有弹性。如“香稻啄余鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝”两句诗,若依原文结构直译为英文、法文或德文,即漫无意义,而在中文里却不失为佳句。由此朱先生说:“单就文法论,中文比西文较宜于诗,因为它比较容易做得工整简练。”这话讲在“五四”以后推崇西方诗而贬斥旧体诗的时代,不仅见识卓著,更显学术勇气。

中西爱情诗的异同及原因探讨。在进行中西诗歌比较时,朱光潜先生还对中西爱情诗的差异提出独到见解。他指出:“西方爱情诗大半写于婚媾之前,所以称赞容貌、诉申爱慕者多;中国爱情诗大半写于婚媾之后,所以最佳者往往是惜别悼亡。西方爱情诗最长于‘慕’,莎士比亚的十四行诗、雪莱和布朗宁诸人的短诗是‘慕’的胜境;中国爱情诗最善于‘怨’,《卷耳》、《柏舟》、《迢迢牵牛星》,曹丕的《燕歌行》、梁玄帝的《荡妇秋思赋》以及李白的《长相思》、《怨情》、《春思》诸作是‘怨’的胜境。”

为什么中西爱情诗有这种差异?其一,西方社会侧重个人主义,爱情在个人生命中最关痛痒。说尽一个诗人的恋爱史,差不多就说尽他的生命史。中国社会侧重国家主义,文人大半生光阴在仕宦羁旅,“老妻寄异县”是常事。他朝夕相处的往往不是妇女,而是同僚与文字友,所以中国诗里友朋赠答和君臣恩谊是常见的母题,而这在西方诗中却几无位置。其二、西方受中世纪骑士风气影响,尊敬女子受社会称颂,女子受教育程度比较高,在学问和情趣上往往可以和男子契合。在中国得之于朋友的乐趣,在西方一般都可以得之于妇人女子。中国受“男尊女卑”传统观念影响,男子往往把女人看作一种牵挂或不得不有的一种累赘。女子最大的任务是传嗣,其次是当家,恩爱只是伦理上的义务,情投意合是比较罕见的事。其三、中西恋爱观也相距甚远。西方人重视恋爱,有“爱情至上”口号。中国人向来重视婚姻而轻视恋爱,真正的恋爱往往见于“桑间濮上”。至于文人,仿佛只有潦倒无聊者才肯公然寄情于声色,而他们向来为社会所病诟。更何况中国人的人生理想侧重功名事业,“随着四婆裙”多半被社会视为耻事呢!

检索上世纪三四十年代出版物,对中西诗歌进行如此比较研究,朱先生是第一人。他不仅可说是中西比较诗学研究的开拓者,而且抬脚举步就迈上很高的起点,其研究视野的广度、把握问题的精准度、挖掘缘由的深度,多道前人所未道,给人拨云见日,豁然开朗之惊喜。在近百年中西文化激烈冲突的大背景下,朱光潜以学者的冷静和睿智,移西方美学之花,接中国传统之木,于中国现代美学的百花园中,培植出一株株清香迷人的奇花异卉,给我们许多娱心明智的教益和启示。

政治与学术的进退有据

伴随1949年10月天安门广场礼炮声的轰鸣,朱光潜步入新社会。中国历史上这一翻天覆地式的改朝换代,也给朱光潜的学术生涯和个人生活带来沧海桑田之巨变。这不仅表现在他原来那一本本让人倾心的著作,一夜间统统由“香花”变成“毒草”,遭到来自各方的贬责和抨击;还因为他曾参加国民党,担任国民党中央监察委员,以及在旧社会的广泛影响,被视为“反动文人”而一度接受北京市公安局监视性“管制”。北京大学撤销他西语系主任的职务,还在思想改造运动中将其定为重点批判对象,使其受到一系列严厉的甚至侮辱人格的批判。1953年实行新工资方案,他原是全国少数几个“部聘”一级教授,却意外地被降格评为七级教授,生活待遇也由此一落千丈。

然而,尽管个人遭际让他倍感委屈、压抑、惶惑乃至忧惧,但他看到新中国成立后的新中国到处一派生机勃勃、光明灿烂的景象,看到共产党干部带领人民艰苦奋斗、克服困难的大无畏精神,仍从内心接纳和拥护新社会的到来。他诚恳接受思想改造,认真对待每次检查,希望通过洗心革面,融入新社会,跟上时代前进的步伐。面对当时接二连三、各式各样的批判斗争会,面对那怒目而视的眼神和不堪入耳的秽言恶语,他“总是神态自若,毫无沮丧表情”(朱虹《我的老师朱光潜先生》),一如菩萨低眉,老僧入定,任人指摘,恝然默对。他一边忍受屈辱,一边加强学习,以卧薪尝胆的精神苦攻马列,期望以马克思主义清算自己过去错误思想,指导今后学术研究,为中国当代美学建设继续添砖加瓦献计出力。

沧海横流,方显出英雄本色。朱先生顶着各种批判的枪林弹雨,以他掌握的马克思主义为武器,一面真诚检讨和批判自己的过去,一面以过人的胆识和坚韧的毅力,维护和构建中国当代美学的学术品格,终于在中国当代学术史乃至思想史上写下辉煌的篇章。这一点,他在上世纪五六十年代美学大辩论中的卓异表现,尤其引人瞩目和感佩。

上世纪五六十年代的美学大辩论,发端于《文艺报》组织的“对朱光潜唯心主义美学思想的批判”,其揭幕文章就是该刊1956年6月登载的朱先生自我批判长文《我的文艺思想的反动性》。在该文里,朱先生对新中国成立前的丰硕学术成果几乎全盘否定,自认“我的文艺思想是从根本上错起的,因为它完全建筑在主观唯心论的基础上”。他还检讨自己鼓吹“超社会、超政治、超道德”的文艺观,与“进步的革命的文学”相对抗,是射向革命文艺的一支支“冷箭”。

在这种社会政治背景夹缝中展开的美学大辩论,朱光潜当然只能以当时社会所要求和规定的“话语”,对自己不惜责骂乃至丑化。可是,尽管他在政治上对自己的批判十分严酷,以至认为主观唯心论的文艺观是“反社会”、“反人民”的,但涉及到核心学术观点却坚守立场,并不轻易后退和让步。他在《我的文艺思想的反动性》里明确说:

关于美的问题,我看到从前人的在心在物的两派答案,以及克罗齐把美和直觉、表现、艺术都等同起来,在逻辑上都各有些困难,于是又玩弄调和折中的老把戏,给了这样的答案:“美不仅在物,亦不仅在心,它在心与物的关系上面。”如果话到此为止,我至今对美还是这样想,还是认为要解决美的问题,必须达到主观与客观的统一。

由于朱先生自我批判的长文是由组织树起的唯心主义美学思想的“靶子”,加上他在“美是主观与客观的统一”核心观点上并不随意屈从和改变,其“罪己文”发表后,很快招致来自四面八方的“围剿”。当时许多知名学者如蔡仪、贺麟、黄药眠、侯敏泽、李泽厚、蒋孔阳、洪毅然等等,都在《人民日报》《光明日报》《哲学研究》《新建设》等报刊发文对其口诛笔伐。美学大辩论持续6年间,有近百位学者直接参与论战,全国各主要报刊发表了近四百篇论辩文章,其中大部分都是“讨伐”朱先生的,一时颇有“过街老鼠,人人喊打”之势。

令人惊异的是,在当时左雾弥天的社会氛围里,朱光潜先生对来自各方的严厉批判,政治上似乎完全幡然悔悟,脱胎换骨,低头认罪,成为一只“死老虎”,但学术上虽有补苴罅漏,却决不愿低三下四,忍气吞声,大有“困兽犹斗”之气概。他挺身而出,孤军奋战,“有来必往,无批不辩”,秉笔书写《美学怎样才能既是唯物的又是辩证的》《论美是客观与主观的统一》《“见物不见人”的美学》《生产劳动与人对世界的艺术掌握》等数十篇宏论,指出参加美学论辩者,虽然主观意图上都想运用马克思主义,可思想方法上却犯有严重的形而上学和教条主义的毛病。他一面反复申述和捍卫自己认为正确的见解,一面对众多美学家普遍存在的极“左”思潮和教条主义进行严肃批评,为诊治当时中国思想文化界严重感染的庸俗社会学弊病,起到难能可贵的作用。

朱先生曾幽默地称自己是美学大辩论中的“众矢之的”,是供各路人马瞄准射击的“靶子”。实际上,他是一个用特种防弹材料制成的“靶子”,实在不容易击倒或打穿,而许多唇枪舌剑批判他的人,却在对这个“靶子”的反复射击中,提升了自己的学术水准和名声。

综观朱先生学术人生,他深谙中华传统,精研西方学术,脚踏中西文化,穿越二十世纪,为构建中国现代美学大厦,孜孜以求,锲而不舍,“焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年”,奉献毕生心血。他为学不断寻求,注重吸收,在处理古与今、中与西、政治与学术等种种繁难问题上,有执着定见,也有变化更新;愿意修正错误,亦敢于坚持真理。而在这执着与变化、定见与更新、修正与坚持之间,既有“识时务”的自我批判,也有“不识时务”的固执己见,其进退出处,取舍拿捏,自有分寸,不失法度。他的学术人生,“以出世精神,做入世事业”,既轰轰烈烈,又静穆隽永,既清澈似水,又凝重如山,是一部浅近而深奥的大书。今天所谈,只是浅尝辄止,翻开某些篇章,阅读几个片段,欲知其中精彩详情,暂无下回分解,请各位自己品读朱先生文集,相信大家会获得如入宝山的喜悦和快慰。

(本报记者李陈续、陈鹏对本文亦有贡献)(本版图片均由演讲者提供)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制