【说文谈史】

清代书人有句俗话,说“喜字可书茅厕,死字不登庙堂”。意思是,只要写喜贺庆吉的好词,贴在哪儿都不会招嫌;若是凶恶晦气之词,人都怕触上霉头,挂在哪儿都不受欢迎。

不写“死”字,一是书者忌讳,天下诗文多多,犯不着非挑人家厌恶的字去写;二是藏者忌讳,藏什么不行,凭啥偏拣那阴气森森的“死”字?挂不能挂,送不能送,把玩都觉得倒抽凉气。

人心也怪,奈何不得。隔壁修车的刘二,哪天兴起,喝完二两后大笔一挥,写个“寿”字,你敢挂。可是,地球渐小,不定哪天碰上了王羲之的“真传弟子”,给你写个“死”字,你敢“张之壁,悬之楹”吗?

话虽如是说,但在特定的场合,忌讳不忌讳,其实都是自个儿说了算,名副其实的“信不信由你”。自己坦然,胸无芥蒂,书家即使书了“死”字,也不见得就真会倒霉到去死。丙子(1996年)夏,河南周口有人来京请启功先生写文天祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”条幅。启功边写边说笑:“年青时,总不敢写‘死’字,怕倒霉,结果人生百倍坎坷,横竖都是‘罪该万死’。后来年逾花甲,也不避讳了,光写‘人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛’这些语录,少说也有二十来件,结果现在反倒‘寿比南山’了。看来,凶吉由他,但写无妨……”

虽是笑话,但启功先生实实在在地说出了一个“凶吉由他,但写无妨”的道理。然而执此一端,去解读这位曾经沧海历尽坎坷的文化老人,还是太肤浅了。能生死度外,荣悴坦然相对,恐怕不仅是君子善养其身的修行,也是一种“不入炼狱,舍我何人”的修炼。

词义的好与坏,不能说绝对关系写字人的命和运,忌讳都是忌讳者自个儿找的。不过,道理终归道理,中国书法史传承下来的墨宝书写有“死”字的,确实不算多。

《礼·曲礼》曰:“庶人曰死。”又《礼·檀弓》曰:“君子曰终,小人曰死。”又《周礼·天官疾医注》曰:“少曰死,老曰终。”看来,“逝”“终”等字,与“死”字,存在着尊卑上下之别。在古籍中“死”字属凶字恶字,而且表意直白,人多厌恶之,故常以“崩”“终”“逝”“去”“殁”等字婉而代之。其实,代来代去,还是一堆招嫌的字眼。

有“天下第一行书”美誉的王羲之《兰亭序》,没回避恶字,文中两处用了“死”字。一处是“古人云:死生亦大矣”(死生都是大事情),引《庄子·德充符》语,而此语实际上是庄子引孔子的话。另一处是“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,认为庄子的“一死生”(即死生无区别论)很虚诞,庄子的“齐彭殇”(即生命长短无区别论)更是胡言乱语。王羲之的这些观点在崇尚玄学和老庄思想的东晋时代,不但胆大,而且难能可贵。后代当然也不糊涂,所以何绍基集《兰亭序》联有“九日不死无万古;一气所化为群言”,又彭玉麟集联有“不遇古人为后死;得游乐地是长生”等,皆用了那“死”字,也没招人非议说道。

诗文家善用曲隐,可以有多种方法回避“死”字,例如逢着说“死”,换个“投缳”“弃背”“先归”“终老”等说法,虚晃一枪即可。《史记·扁鹊仓公列传》的“有先生则活,无先生则弃捐填沟壑,长终而不得反”,那“弃捐”说得再好听,也就是个“死”字。唐崔峒有“但使忠贞在,甘从玉石焚”,那“玉石焚”即言敬重的“死”,也风雅顺耳,见出文心。

南宋国势飘摇,乱世避讳不及,诗词中直接用“死”字渐多,用多见多惊怪自灭,也就成了习惯。脍炙千秋的,应该首推文天祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,因为古今皆列为中华道德训典必选,高标楷范,纵“死”字赫然在目,也没啥说的。另外,李清照评议楚霸王项羽的“生当作人杰,死亦为鬼雄”,洪平斋挽义士谢枋得的“后死十年应有待,轻生万里故非狂”等,章灼显志,所言皆故世人杰的“死”,谈不上避讳“凶恶字”。倒是吕本中感慨兵乱余生的“后死翻为累,偷生未有期”,陆游的“偶容后死宁非幸,自乞归耕已恨迟”和“邪正古来观大节,是非死后有公言”,以及明代丘濬的“后死故人无恙在,锺情还似有生时”等,分明自己健在,偏拣那“死”字凝心思远,有点意外。不过,好在都精警有力,逸气干云,反而淡化悲戚而矫矫生奇;这样将“死”字直入诗词,不再避讳,应该算作一点进步。

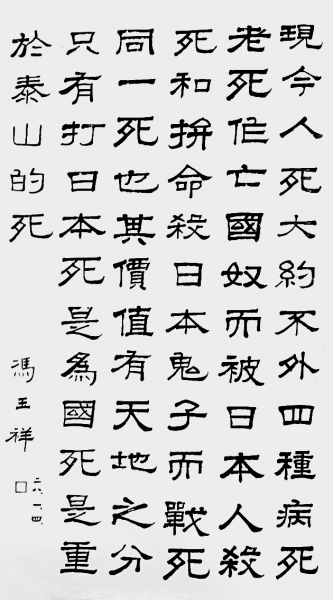

忠义胆大为英雄。印象中,不但敢写“死”字,无一回避,而且在同一幅作品中竟敢一气连写九个“死”字的有近代冯玉祥(1882-1948)将军的《现今人之死》隶书条幅。

此隶书条幅书于民国二十八年(1939年),正文六十五字。文曰:“现今人死大约不外四种:病死,老死,作亡国奴而被日本人杀死和拼命杀日本鬼子而战死。同一死也,其价值有天地之分,只有打日本死是为国死,是重于泰山的死。”

岁月弹指,此作距今已七十七年,评介赞叹者不少,却未见议论为何冯玉祥将军连写九“死”的。“九死”,非寻常词语。吾国历史上素以“九死”为极,屈原有“虽九死其犹未悔”,那感觉好像比濒临死亡还要严重,故明代叶山《叶八百易传》有“能立忠亮之节者,九死而不回,百折而不废”,宋曾巩《抚州颜鲁公祠堂记》附跋评颜真卿有“丹心浩气,九死不移”,《春秋大事表》有忠铮士“至蹈九死而不悔,非有得于圣贤之教而能然乎”,看来,冯玉祥将军因国难殆危愤踊书此九“死”,自有其丹心浩气,忠亮节义,料不会是心血来潮的偶然赋笔。

不管对冯玉祥本人的书法艺术水平如何评点,单单这隶书条幅,九个“死”字赫然于纸上,可以说,宣示了中国人取义成仁的正气,也写出了中国人甘为国殇的骨气,俨然南宋文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的新版豪言壮语。在国家危急民族存亡之时,有如此忠肝义胆,洵为难得。

“打日本死是为国死,是重于泰山的死”,说得真好!这时,“死”字当目,取义成仁,甘为国殇,“死”字代表了一种精神,亦萦系了中华民族的国魂。这样的书法作品,纵有九个“死”字,又有何妨?

张之壁,悬之楹,光辉不灭的是那些字背后的中华大无畏精神。

(作者为中华诗词研究院顾问、教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制