公木(张松如),中国人民解放军军歌歌词作者,我国著名诗人、学者、教育家。他一生创作了近千首诗,出版了近20部诗集,在我国现代诗歌史上有着无可替代的地位;他在学术和教育方面也卓有建树,出版《老子校读》《诗论》等多部论著,在海内外引起强烈反响;他提出的“第三自然界”学说,为新诗开创了更广阔的驰骋空间。几十年来,他为中国文坛和学界培养了难以计数的生力军,鲁迅艺术学院、鞍钢、中国作家协会文学讲习所、东北大学、吉林大学都留下了他的足迹和身影。

公木先生虽然辞世多年,但他写的歌仍在传唱,他写的诗仍在流传,他的学术思想仍为学界所探讨。公木的夫人吴翔,知道的人并不多,而她对丈夫一生事业的发展助力甚伟,功不可没。

1950年2月3日,25岁的吴翔嫁给了40岁的公木,陪伴他度过四十八载人生历程。这对师生恋人是怎样走到一起的?他们的结合有着怎样的时代印记?又有着怎样的偶然和必然?丙申年春节,我们去给师母吴翔拜年之际,听她详细讲述了与公木从恋爱到结婚的那段鲜为人知的经历。

家世

说起吴翔和公木的婚恋,还得从吴翔的家世说起。吴翔原名王风兰,出生在辽宁省金县大魏家屯。她的爷爷王士福排行老大,在兄弟四人中最为能干,勤劳持家,又头脑灵活,家里建起了四合院,前后左右有20间房,还建有粉坊。

王士福在当地颇有人缘,后来还当了屯长。当时,吴翔家在农村算是比较富裕的,雇有4个长工,后来土改时被定为富农。

因为家里富裕,王士福就送吴翔的父亲王家丰去读书,念小学,念高中,一直念到旅顺师范学校,毕业后当了小学教员,后来到大连一家报社工作。

在报社工作期间,父亲和中共地下党有联系,帮助送过几封信,后因其中一名党员被捕,交待出了他,他也被抓走了。

爷爷闻讯后十分着急,卖房卖地赶紧找人搭救,十天后父亲被放了出来,报社不敢再留用,只好远离大连去当时的伪新京(长春)谋差事。

因为父亲的日语比较好,就被介绍到警察署修总监处当秘书。修总监被日本人害死后,父亲帮忙张罗后事,并四处凑钱给修的家属,助其养活家小。

父亲的为人得到认可,随后被介绍给伪满大臣孙其昌当秘书。孙其昌曾任伪黑龙江省省长,是伪满时期的一个重要人物。父亲跟孙其昌干了几年,从齐齐哈尔到长春,都随从左右。

1937年2月,父亲被派往德惠任伪税务局局长,1941年调入伪新京地质局任职,1942年8月被派到通化县当伪县长。一年之后,因为在一次宴会上冲撞日本人,用啤酒瓶砸向“太君”,被控有反日情绪遭免职,平调到伪新京文化部当了科长。

长春地下党了解到父亲的情况,在接收长春时秘密给他投信一封。信放在了吴翔家的门缝里,大意是说:你的女儿已参加了革命工作,你的经历我们也清楚,希望你能保管好日伪档案和有关材料,为新社会建设作点贡献。

父亲这样做了,后来也因此减轻了一些处罚。但是父亲“伪县长”的身份给吴翔刻上了磨灭不掉的人生印记,“伪县长女儿”的帽子牢牢地戴在她的头上,影响了她的人生。

飞翔

吴翔9岁时,就离开老家随父亲和他的姨太太生活,辗转齐齐哈尔、吉林、新京、通化等地。18岁那年,生活在大魏家屯的母亲去世,她悲痛万分,处理完后事,又在家中照顾了弟弟一段时间。

后来,吴翔被父亲的姨太太叫回长春和其做伴,她在伪满南岭国高毕业后,到一所小学当了代课教员,语文、数学、体育什么都教。

不久,日本投降,伪满洲国灭亡。吴翔和许多青年一样,面临着新的人生抉择。

当时,我党实际已经控制了长春,一些青年人纷纷走上了革命道路。吴翔的思想开始倾向进步,她看了毛泽东的《论联合政府》、艾思奇的《大众哲学》、斯诺的《西行漫记》、鲁迅的一些文章和巴金的《家》《春》《秋》,萌发了走出家庭牢笼参加革命的想法。

那时,吴翔当教员的大经路国民小学已经停课,家里怕她外出“惹事”,不让她上街,害怕她离家出走,父亲的姨太太更是把她的毕业证锁了起来。

父亲的姨太太也是穷苦人家出身,念过书,人长得漂亮,自己没有生育,和吴翔相依为命。一天,吴翔看到父亲订的东北日报上刊登长春市青年干校的招生消息,“供给制,毕业后分配工作”,就偷偷地去报了名。

报名时,她自作主张把姓名改为吴翔,吴就是“无”,一切从头开始;“翔”就是飞翔的意思。而“吴翔”这个名字也伴随她至今。

一天天不亮,吴翔给父亲留下一封信,便偷偷地离家出走了。她把信放在梳妆台上,用木梳压好,假装去早市买菜,出门便要了辆马车,奔向青年干校。她随身只拿了个小包袱,里面除了几件换洗衣服,还挟带着一个姑娘的心事——两床被面、两床褥面。

吴翔向往参加革命工作,也向往在革命工作中找到自己的人生伴侣。

交集

机缘正一步步向吴翔走来,但也仍需要她经历许多磨难。

1946年5月13日,吴翔进入长春青年干校,10天后因形势变化,我党的一切行政机关和学校撤离长春。青年干校学生被分成两部分:家庭出身好的被送往齐齐哈尔军政大学;家庭出身不好的、家庭有历史问题的被送往东北大学。

从此,吴翔的人生轨迹和公木开始有了交集。东北大学创建时,张学思任校长却未到校,副校长舒群也未到校,公木是教育长,是这里的主要领导之一。当时形势变化不定,他组织学校几度迁移,可谓历尽千辛万苦。

不久后上级指示,东北大学到佳木斯办学,吴翔也随校来到佳木斯。“东北有佳木”,就在佳木斯,两个素不相识的人迸发出了爱的火花,并最终在长春修成正果。

那时的吴翔,只是一个单纯的学生,积极要求进步,阳光、泼辣、干练,不仅想在学校学习,还想投入到火热的革命斗争中去。她被选为学生会干部,负责为学生生活服务,有时也组织学生排练娱乐节目。

对于公木,吴翔并没有“特殊”的印象。近七十年后,吴翔回忆说,那时候只知道公木老师是延安来的老干部、著名诗人。他像家里慈祥的老人,为人和善,谁有什么苦恼,都爱找他诉说。吴翔的同班同学胡昭说,公木像个老母鸡,后面总跟着一群小鸡雏,总之,是挺善良、挺和气、挺有水平的一个人。

吴翔那时没想到自己的人生会和公木相联系,但她清楚地记得公木批评她的那一幕:一次饭后,学生们把饭碗散落一地,吴翔分管这项工作,公木看到后批评她说,你是干事得干点事。连批评人都是和颜悦色的。

上学期间,吴翔受同学张泰影响,曾离校到东北民主联军总政文工团工作过一段时间。填登记表时,她如实填写了自己家庭情况和父亲在伪满洲国任职情况,认为这是对组织的忠诚。

吴翔会唱歌,懂乐器,学过钢琴,她想当演员,觉得自己起码也应该分到乐队,但却不曾想被派到了服装组,蹬缝纫机缝制演员服装。渐渐地,她感受到了人们投来的异样目光。她从中读出了不信任,感觉自己做事总是被怀疑,上街也有人跟着,同来的张泰也被告知不要和她多接触。

吴翔开始觉察到,这是“伪县长女儿”这一身份所致,家庭出身像“红字”一样成为她不被信任的标识。

在文工团演出《李闯王》结束后,吴翔要求回东北大学学习,很快便得到批准。那时候,男学生中不乏对吴翔的追求者,接触过几个,但很快就疏远了,因为有人提醒男方,说她是“伪县长女儿”,和她在一起影响政治前途。

滋生

吴翔真切地感受到了出身带来的压力,因为做过学生会干部,和公木有过接触,出于信任,她也曾向他倾吐过心中的苦闷。公木告诉她,成分是自然印记,不可更改,但我们党有成分论,又不唯成分论,对于青年学生,尤其重在看政治表现。

公木的话让吴翔倍感安慰,也产生了去掉“印记”的力量,她要在实际工作中磨炼自己,提高自己。不久,组织上要求学校派学生参加土改工作,吴翔报名参加并顺利成行。

在吉林延吉,吴翔参加了轰轰烈烈的土改斗争。她不怕苦不怕累,深入发动群众,甚至冒着生命危险站在土改斗争一线,并因此受到表扬和嘉奖。她把参加土改当成自己“脱胎换骨”的一次机会,决心长期工作下去,然而事与愿违,上级因为斗争形势更加复杂作出决定,要求家庭出身不好的学生一律离队。

吴翔找到带队的罗部长,坚决要求留下来。她说:“我要留下来,经过火热的斗争改变我的出身。”罗部长说:“出身是改变不了的,回到东北大学好好学习,增长知识和才干,同样可以取得进步。”

就这样,在除夕这天,吴翔带着一份“身上有个人英雄主义”的鉴定和组织上发给的一万元苏联红军币,与另外4名同学一起,从延吉回到了佳木斯东北大学校区。

心情郁闷,天气寒冷,经过一天的火车颠簸,吴翔身心疲惫。此时正值学校放假,学生都已回家过年,学校里冷冷清清,住在后半夜才烧热的火墙房间里,她心绪难以平静。

第二天大年初一,学校发了两个脸盆,一个用来盛菜,一个用来盛水饺,4名男同学吃得高高兴兴,吴翔却闷闷不乐。大年初二男生们上街去玩,吴翔无心随去,她想找个人倾吐一下心声。

吴翔突然想到了老师公木。一打听,公木就住在自己住所二楼的一间办公室里。机缘巧合,吴翔敲门,公木正在屋里。未等说话,吴翔就坐在公木面前的凳子上抹起了眼泪。

公木关切地问吴翔:这是怎么啦?此时的吴翔再也忍不住内心的委屈,竟呜呜痛哭起来,诉说自己所受到委屈:别人说自己什么都好接受,可偏偏是组织上,自己辛辛苦苦地工作几个月,本来已受到表扬和嘉奖,现在却说她有个人英雄主义,怎么也想不通。

公木耐心地开导吴翔:对英雄主义要辩证地看,不为名不为利的是英雄,为了个人的名和利,才是个人英雄主义。如果有,我们就要改,如果没有,我们就要坚持,不要一概而论。

公木的话春风化雨般地滋润了吴翔的心田,而一丝丝爱意也在这股暖风中滋生。正如陶渊明的诗句:平畴交远风,良苗亦怀新。吴翔在与公木交谈中有了一种全新的感受。

此时此刻,公木的心情何尝不是如此?其实,他早就注意到了这个“非同一般”的学生会干部,对吴翔的正直、善良、美丽,印象深刻。

后来,公木告诉吴翔,他曾对她报名参加土改很失落。他对她倾心已久,不想让她离开自己身边,只是不好说出来。

公木比吴翔大15岁,以前又有过两次婚姻,“有爱在心口难开”,吴翔怎么想,他也不知道。但无论如何,此时除了对年轻人应有的关心和开导,还增加了怜香惜玉的情感。

大年初五,吴翔回学校上课,公木特意安排她加入新建的第五班。按说,吴翔应该插到前几班,这样就可以提早毕业,但公木不想让她过早到社会上受伤害,想让她多学点文化知识,底子厚实一些,也在平静的环境中多呆些时日。

夏天到来,树叶从嫩绿变为深绿,公木与吴翔之间的了解也在逐渐加深。

公木更多地知道了吴翔的身世,她为“伪县长女儿”背负着沉重的负担,她渴望进步,却在前进的路上遭遇迷茫。同时,吴翔也在逐渐熟悉着公木,知道他有两次婚姻:第一次是父母包办,后解除婚约,有一个孩子;第二次是自由恋爱,而对方却给了他深深的伤害,留下一个女儿寄放在老乡家,不知下落。快40岁了,还孤身一人,身边没人照顾,吴翔在对公木的爱之外又多了一份同情。

征服

转眼秋至,收获的季节。公木仍一个人生活,和教职员工一起吃饭、住宿。许多人关心他,给他介绍对象,公木都一一谢绝了,他已心有所属。

公木和吴翔保持着正常的师生交往,但每一次接触,在探讨问题解疑释惑之余,都互相感觉到身上的热血在沸腾,如同冰层底下有一种激流在涌动。同时在交往中,吴翔也增加了对公木的关心,她从小吃苦,勤劳,爱干活,每次来都帮他收拾房间,搞卫生。这些事不大,也不难,但公木感受到了来自异性的温暖,他多年干枯的心开始“缓阳”,有了追求爱的冲动。

1948年10月3日,在和吴翔又一次见面后,公木抑制不住内心的激动,连写了两首诗(《强盗》和《贼》)来表达激动的心情——

强盗

你是一个强盗

你闯进一所古老的空房

霸占住就变成主人了

你擦亮了尘封的玻璃窗

你扫除了结在门框上的蜘蛛网

剥落的墙壁

你重新加以彩饰

凋谢了的庭花

又笑着开放了

你用雨露滋润了它们

立刻蜂蝶争着来采访

燕子飞檐下筑巢

百灵和画眉绕着头顶歌唱

所有的客人都帮你的忙

桌椅床帐梳妆台

一下子都安置停当

锅灶也已经修好

看来你要长期住下了

你,强盗、征服者

闯进来就再也撵不走啦

贼

你是一个贼

你偷走了我的平静

通夜我闭不上眼睛

天不亮就爬起来

每一阵叩门声

都使我怦怦地心跳

我注视着窗前的草绿

秃了顶的葵花茎在诉着秋深

秋天的太阳是多么温暖啊

而我又听见一声深深的叹息

发自我的肺腔里

我觉得幸福

却又无限苦恼

像初孕的少妇

不安而焦躁

我打开喜爱的书本

想听一听我所崇敬的先辈们的教言

而每一个字变成一个顽皮的鬼脸

看他是多么顽皮

胖胖的甜甜的笑眯眯的……

两首诗形象地抒发了公木的内心情感,他把吴翔比作“强盗”“征服者”,闯进来就再也撵不走啦。“你是一个贼,你偷走了我的平静”。这样的诗句是公木内心世界的形象见证,但吴翔这时还是学生,他不想打乱她平静的生活,他只能把爱埋藏在内心深处。

又是一个冬去春来。东北大学已由佳木斯迁到长春,延安来的老干部张如心当了校长,书记是李先民,教学环境和教学秩序均已稳定,一切进入正常轨道。

吴翔也随学校从佳木斯到吉林,再从吉林到长春,在长春时进入学校社会科学院读经济学。毕业后留校,负责协助做教学安排。

那一年,吴翔24岁。家里催她解决个人问题,亲朋们也忙着为她张罗对象,但她心早有所属,不为所动。她唯一着急的是,公木怎么想?他为什么不先开口?就这样又耽搁了一些时日。

1949年10月1日,伟大的中华人民共和国成立。当天,公木在沈阳街头参加了庆祝活动。看到第一面五星红旗升起,他抑制不住内心的激动,胸中激情迸发,在回长春的火车上写下了《中华人民共和国颂歌》。国将不国,何以家为?现在新中国成立了,我也要组建新的家庭,过幸福美满的日子。

公木下定了决心。

回到长春,公木约吴翔在自己的宿舍见面。他兴奋地向她朗诵了自己新创作的《中华人民共和国颂歌》,他一改平日谦和内敛的样子,来回在屋里踱步,念到激动处更是振臂欢呼。

吴翔心存埋怨,你这么有才思和激情,为什么就不敢对心爱的人表露你的爱情呢?就在暗自思忖之际,公木让她看一样东西。吴翔接过一看,是公木起草的要求和吴翔订婚的申请报告——

王科长、李主任转张校长:

我俩经长期了解,愿意结为终身伴侣,互相帮助,共同进步。今特恳切提出:希望对我们的关系,加以审查,如果认为合适,即请批准我们订婚。

此致

敬礼!

吴翔的心怦怦直跳,读完申请,见签名处已赫然签下张松如的大名——看来他是“早有图谋”,有备而来。

“你看看,如没意见,就签个名吧!”公木对吴翔说。

吴翔一句话没说,红着脸接过公木递来的笔,在末尾签上自己的名字,迅速推开门跑了出去。

同舟

接下来便是漫长的等待。

订婚要组织批准,但如果组织不批准怎么办?吴翔的心里敲着小鼓。领导和朋友都劝公木要慎重,吴翔是“伪县长女儿”,可别影响了你的政治前途!公木说,她的出身是没有选择的,家世是清楚的,个人历史也是清白的,已从进步青年成长为革命干部,她能影响我什么呢!

公木的执着赢得老友们的支持,但最后还得由张如心校长定夺。张如心了解了吴翔的情况后,只问了一句话——

“是不是共青团员?”

“是!”

“是团员就可以!”

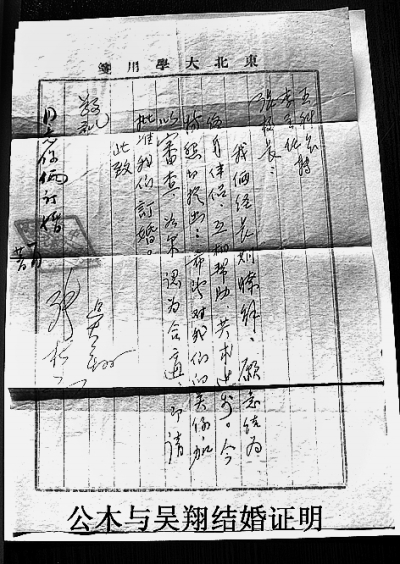

校长一锤定音,又补充一句:“公木40岁了,也该有个家了。”1950年1月23日,“同意你俩订婚”几个字落在订婚申请书上,且加盖了学校大印。

这桩婚事终于定了下来。

那时批准订婚证明就是“结婚证”。公木把证明拿给吴翔看,吴翔说:就这么简单,单凭一张纸,寥寥可数几个字,就缔造了咱们的婚姻?心里似乎有点不托底。

公木看出吴翔的顾虑,上前一把抱住她就亲吻起来。吴翔既感到甜蜜,又觉得透不过气来,既有现实感,又似在梦中。

朦胧中,吴翔听到公木一边亲吻一边喃喃地说:“盖上印了,盖上印了……”

那个年月,人们的心思都在工作和事业上,婚礼的操办都很简单。公木既忙于组织教学,又要亲自授课,似乎把举行婚礼的事忘记了。

一个星期天,公木又在备课,吴翔来宿舍找他。

“上趟街呗?”吴翔说。

“好啊!”公木说。

“去照张相呗?”吴翔又说。

“好啊!”公木回答。

俩人走在街上,吴翔问公木:“你有钱吗?”公木说:“有啊,我有稿费。”

照了结婚照出来,吴翔问:“还有钱吗?”公木说:“还有。”俩人进百货商店,买了一条双人床单,公木还为吴翔买了一双球鞋。

这次上街回来,吴翔想明白了,婚礼的准备指不上这个“老夫子”,还得“自力更生”。她找出当年离家出走时带出的被面、褥面,扯了两床被里、两床褥里,又买了棉花被套,求一个认识的老邻居帮忙做了两床新被褥,自己用包袱皮包好,背起来送到了公木的宿舍。

婚礼定在一个周五晚上,学校买了瓜子、糖,还给安了新窗帘,校食堂安排了一桌饭当婚宴,和校领导及关系密切的人聚了聚,就算礼成了。

属于吴翔自己的东西,除了两床新被褥,还有一件新衬衫。她在合作社买了4尺花布做了一件短袖衫,就算是新娘的嫁衣吧。

这一天是1950年2月3日,从此,公木和吴翔风雨同舟,荣辱与共,不弃不离,克艰克险,共创人生辉煌。他们生了百钢、铁奔、丹木两男一女,孩子们皆学有所成。

在吴翔的帮助下,公木和困留原籍的父母重得团聚,并与寄养西安的女儿取得了联系。在公木被打成“右派”长达20年的时间里,吴翔陪他颠沛流离,担惊受怕,终于送走风雨,迎来了彩虹。

公木晚年曾有诗曰:“假如让我得重生,定必这般约略同。”这指的是他选择的人生道路,但这同样适合于他的伴侣选择。我们想,假如再有一次选择,公木还会选择吴翔做他的终身伴侣。

“松舞凤翔”,这是多么让人倾慕的人生乐章啊。

樊希安,曾任吉林人民出版社总编辑,生活·读书·新知三联书店总经理,现任中国出版传媒股份有限公司副总经理,中国作家协会会员,国务院参事。1973年6月开始在报刊发表作品,40余年笔耕不辍,出版《双枪老太婆传》《公木评传》《笔端流痕》《愧对芦荟》《五松居新咏》《总编辑手记》等多部专著。

石丽侠,曾任吉林省招生委员会办公室编辑部主任,《吉林招生报》主编。曾在各类报刊发表过散文、知识小品、报告文学、通讯等百余篇,出版《物海拾贝》《革命英雄集体故事》等多部专著。

(本文图片均为资料图片)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制