在近几年的艺术品拍卖场上,明、清和民国时期的民间木版年画,以及新中国成立后一些著名画家及民间艺人创作的新年画,引起收藏家的浓厚兴趣,并以不菲的价格拍走。

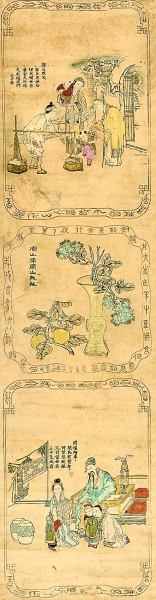

民间木版年画,又称之为古版年画,它发端于古代的门神画习俗,随着唐代雕版印刷术的流行而迅速发展,到明清时已空前的兴盛,放射出灿烂的光华。

《中国美术简史·年画的崛起》说:“明代后期已出现印刷木版年画的作坊,至清代前期又有扩大与增长,全国形成若干生产中心。这些中心的生产能力强,销行范围广,地域特色鲜明,最著名者有天津杨柳青、苏州桃花坞和山东潍县杨家埠等处。”

杨柳青年画,发源于天津西郊的杨柳青镇一带。据史料,于明代万历年间开始出现年画作坊,最早的应算戴廉增、齐健隆两家。到清乾隆时期,这种作坊已星罗棋布,杨柳青遂成为北方年画重镇。这里出产的年画,题材十分宽泛,包括神码、生活风俗、历史故事、戏曲小说、娃娃美人、风景花卉等。“其特点是善于运用想象、寓意和夸张等艺术手法,来表达人们的美好愿望与理想。作品通俗明了,构图饱满,造型洗练,色彩鲜艳,和谐典雅,富于装饰性。在制版方面分为‘春版’和‘秋版’两种。春天时间充裕,刻制精细,套版较多;至秋天需要量大,刻制粗糙”(李雪梅主编《民间收藏指南》)。

桃花坞位于苏州北城工艺美术行业的集中地,明代已开始印制年画,至迟在清康熙时已出现木版年画作坊,雍正时则逞一时之盛,年画店遍布于冯桥、山塘、虎丘和桃花坞一带,它的画风偏于写实,题材仍以故事性画面为多,并有意反映繁华的城市风貌和市民生活,著名作品有《苏州阊门图》《花果山猴王开操》《百子全图》《西湖十景》《姑苏万年桥》等。

山东潍县城东北的杨家埠村,清乾隆时,生产年画已具规模,同治以后进入鼎盛时期。印制方式多为分色套版,在艺术表现上具有概括性和象征性,造型夸张,构图丰满,富有装饰味,其脍炙人口的作品有《门神》《男十忙》《女十忙》等。

在老友左汉中先生所编著的《民间木版年画图形》一书中,他经多年研究,总结出民间木版年画图形的题材与形式,划分为六大类:娃娃美人、神像、神话传说、风俗时事、戏文故事、吉祥图符。他还论证了其四个方面的艺术特征:其一,题材广泛,内容丰富;其二,寓教于乐,通俗易懂;其三,画中有戏,耐人寻味;其四,象征寓意,喜庆吉祥。

除杨柳青、桃花坞、杨家埠三大年画生产基地之外,其他各地亦有年画的生产作坊,如河南朱仙镇、陕西凤翔、四川绵竹、福建泉州、广东佛山等。

在今天,这些年画产地随着传统文化的复归,又呈现出欣欣向荣的景象,许多名老艺人壮心不已,并收徒传艺,创造了不少的好作品,为人们所喜闻乐见。

在山东平度市郊的宗家庄,有一位年逾80的木版年画艺人宗景深,从14岁起,接过父亲手里的那把世代相传的红木柄刻刀,将毕生的精力都耗费在年画的刻印上。“看到宗老的刻版,的确令人叫绝。陡刀立线,刻得深、刻得匀、刻得细。独立欣赏,就是一件值得收藏的艺术品。宗老一生刻了几百种版,刻得最多的是围桌画。他刻印的年画,构图完整、饱满、匀称,造型夸张、粗犷、朴实,色彩鲜艳、强烈、沉着”(左汉中《笔随阁花雨》)。

年画收藏,分为几大类:所谓古版年画,一般指明清和更早期的作品;新年画又分为两部分,一为新中国成立后,一些著名画家创作的作品,不仅仅是木刻版印制的,还有水粉画、国画(写意和工笔)等品种,如杭稚英的《西施浣纱》、刘玉斌的《鱼乐图》、贺友直的《小二黑结婚》等,另一类则为著名民间艺人所刻印的木版年画。

美术界的朋友中,不少都是闻名遐迩的画家,他们对年画情有独钟,尽力搜求,目的是为了借鉴和学习,吸收此中的营养,丰富自己的创作。正如左汉中先生所言:“木版年画在长期的发展过程中,经过历代民间艺术家的不断创造和完善,形成了具有广泛题材和繁多式样的成熟艺术。木版年画中的各种图形不仅在诸多民俗活动中广泛运用,同时,它的精华亦被专业美术工作者所吸收,融合于他们的艺术创作中”(《民间木版年画图形赏析》)。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇