清华大学藏战国竹简,自2008年入藏以来备受学界的瞩目,经过一段时间的保护、整理与研究,人们业已意识到这批竹简的内容主要是经、史一类的书籍,且涉及中国传统文化的核心部分,弥足珍贵。其中有一部长篇史书,原无标题,整理者拟定为《系年》,记述了自西周之初到战国前期的史事,与传世的《春秋》经传、《竹书纪年》《史记》等内容多可对照,且有众多新的内涵。该篇于2011年刊布后,旋即掀起了学术界研究的高潮。清华大学出土文献研究与保护中心所申报的国家社科基金重大项目“清华简《系年》与古史新探”,从历史学、文献学、古文字学、艺术学等方面对其进行了数年深入研究,成果丰硕。与此同时,《系年》也为我们了解中国早期书籍形式提供了新的认知。

我国先民在很早的时候就懂得运用生活中的板状物作为书写材料,主要包括金石、甲骨、竹木、缣帛等。从内容上讲,金石、甲骨上的文字都不是严格意义上的古书,真正具有书籍性质的内容,大多书写于竹木上,少量发现书于缣帛上。《尚书·多士》所称:“惟殷先人,有册有典。”在甲骨文中,与殷商高宗武丁时期大致相当的卜辞中就已发现“冊”字,这是一个象形字,其中直竖表示细长的竹木条,□或表示用编绳将竹木条编连成册。从中可以看出,至迟在殷商时期,利用竹木制简并用绳编连成册的制度已经形成了。20世纪以来,随着地下出土资料的不断丰富,人们对简册的认识早已不仅仅停留在文献中的只言片语了,《系年》篇即是其中最重要的一个实物资料。该篇共由138支竹简编连而成,首尾完备,保存较好,是目前所见最长的一部战国竹书资料。

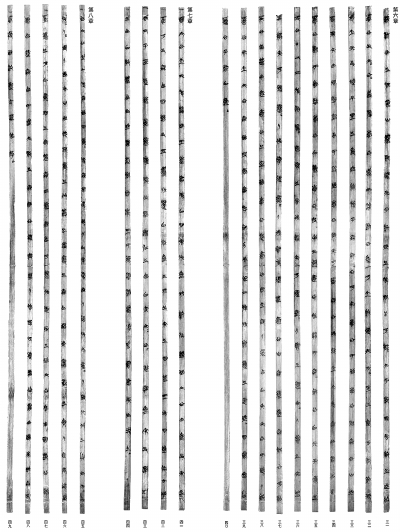

《系年》每简长44.6至45厘米,约合战国时期的二尺长,这种尺度在战国竹书中最为常见,应是当时的一种常制。从竹书的修治来看,该篇竹简的两个端头被修治为平齐形,且边缘有打磨过的斜切面,制作得十分精致。不仅如此,我们在该篇的简背发现了7组特殊的刻划痕迹。例如,其中一组位于第70至第95简背的上部,方向自竹简的左上至右下约成40°,包括划痕两道,如果将此组竹简围合成一个竹筒,第一道划痕结尾处可以与第二道划痕起始处相衔接,在三维空间中形成一道螺旋形直线。其余6组划痕的特征也与之基本相同。据此,我们认识到这是竹书加工过程中的一个特殊工艺,即在竹材被截断成竹筒形态时,利用夹刻刀一类的修治工具,按一定的倾斜角度,在竹筒表面进行旋转刻划。正是由于斜线划痕可以依次贯连这个特点,使得它可以成为排序的重要依据,也是此种工艺功能的绝妙所在。我们知道,有相当一部分竹书是先抄写后编连的,在抄写过程中,若依划痕编排次序取简进行抄写,在逐支编连成简册时,相邻两支竹简由于在切割时共同拥有一道切缝,将它们临接编连后,会形成“严丝合缝”的效果,同一段竹材的质地肌理会基本相同,竹书也可以呈现出较为统一的质地面貌,要之,可以使竹书编连更为方便,面貌更为美观。

长期以来人们总有一个误解,认为竹简上的文字是用漆写的,或是用刀刻的,其实完全不然。目前见到竹书实物上的文字都是用毛笔书写的,蘸的是黑色的墨,《系年》亦是如此。文字书写于相对粗糙的竹黄一面,而竹青一面一般来说是不写文字的。有关缮写的工具早些年也有出土,如1957年河南信阳长台关1号战国墓葬中就曾出土装有毛笔、墨、削刀等文具的木箱,其中削刀的作用主要是刮削写错的内容,功能相当于今日的橡皮擦。

竹简窄长的形状,对文字的书写和布局产生了极大的影响和制约,从客观上使竹书的版式趋于规范,同时,作为抄本文献,由于书手抄写风格的不同、文字布局的迥异、素丝编绳的影响,又使得竹书的整体样貌富于变化。《系年》的文字布局,系纵写左行,即顺序为从上至下,从左至右,文字书写得较小,字与字之间有大于一字的间距,满简约书30字。全册以3道丝纶编连,第1、3道编绳都临近竹简的两端,文字布局上留有“天头”和“地脚”,即以简的上端至第1道编绳为“天头”,以第3道编绳至简的下端为“地脚”。由于战国文字不像后世的隶书、楷书等字体趋向方块等高,字与字的高度有较大的差距,因此文字在水平方向上很难均等平齐排列。书写至简末端时若空间不足以容纳一字和一个间隔,则收笔换行,使得每简末尾的文字排列很难一贯平齐。这种纵向整齐、横向参差,上端整齐、下端参差的特点,是早期抄本书籍难以避免的版式现象。

从内容的缮写情况来看,《系年》全篇共书3875个文字,包括重文和合文,简文原分23章,每章内容相对独立,章首书于简首,章尾施以绝止符号,且在其后留有空白。通篇以战国时期的楚文字抄写,书法字迹风格一致,应为同一书手抄成。当然,一气抄成这样一部长篇史书,其中难免会有疏漏,古人对这样一部巨著也是经过了很好的校对,对其中的错脱文字进行了补正,其方式主要有两种:一种是直接在文字间距的空白处补写,例如简89有“率师会诸侯以伐”(释文按现代文字转写)的文句,“诸侯以”三字间距明显更加紧密,应是书手在“诸”“以”二字之间补写了一个“侯”字;又如简116有“王命莫嚣昜为率师侵晋”,“昜为”二字间距也明显比其他紧密,亦应是补脱所致。另一种是在错脱位置削改后再补写,例如简15有“世作周危周室即卑坪王东迁”,原文“周危周室即”五字间距明显紧于其他,应是书手在此处原本漏抄了两个字,后又刮削掉一字而补足,“危周室”三字为后补。

前面说过,简背竹青一面一般是不写文字的,但《系年》全篇简背的竹节位置处记有一种特殊用途的文字,即次序编号,其作用是十分重要的。《史记·孔子世家》有孔子读《易》“韦编三绝”的记载,常用竹书编绳断绝的情形是时有发生的,在这种情况下,次序编号可以作为重新编连竹书最准确的依据。对于今天的整理者来说,一篇竹书若有次序编号,则散乱的竹简会被迅速排列妥当,进而大大提高对内容理解的准确性。《系年》全篇138支简,对战国竹书的次序编号有了较为全面的呈现,其中也不乏有趣的现象。例如简52、53背面均被记为“五十二”,这应是书手编写的疏漏,后面依次错编,直至简88、89背面,又分别记为“八十七”“八十九”,漏编了“八十八”,说明书手在编至“八十七”号时对前面的编号进行了检查,并发现了自己的错误,为使后文不再错编,书手只能跳过“八十八”号尽量加以挽救。这一现象也说明,该篇次序编号是在正文内容书写之后添加的。需要说明的是,并不是所有的战国竹书都有次序编号,只有内容较为典重的书籍每每才会施以这种设计。从功能上看,次序编号和前面提到的简背划痕都有安排竹简顺序的作用,但相比而言,简背划痕的功能偏重于保持相邻竹简编连的严丝合缝的效果,次序编号的功能则更利于散乱竹简的编连。有鉴于此,次序编号在此后书籍形式的演进过程中被保留并得到了发展,是以成为后来刊本书页的滥觞。

另外还要提到的是,《系年》每简宽约0.5厘米,经复原,全篇编连后约长82.7厘米。由于入藏时竹简已经散乱,学者们对其当年的收卷情况也做了进一步研究,并通过局部的残损规律推测出,该篇当年应为一卷,且曾以首简为中轴卷起存放。这部长篇史书或许正是以这样的姿态,在地下沉睡了两千多年。

(作者为国家社科基金重大项目“清华简《系年》与古史新探”课题组成员、清华大学博士后)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇