“借书一痴,还书一痴”,这是一句很古老的谚语,我曾经撰文,考证其来龙去脉。私以为最初的原型,应该是“借书一帙,还书一帙”,也就是“好借好还,再借不难”。当然,这只是就绝大多数人正常的处事规则而言。但世上总有那么一些“特立独行”的人物,偏偏就是把借书不还视作理所应当。下面要讲的故事,才真的是赖书不还。

事情要从一封索还藏书的信函说起,时间在清代后期的光绪年间。写信的是安徽桐城人萧穆,收信者为浙江仁和人谭献。

萧穆学识广博,尤为谙熟历代典籍,精于版本目录,长于文献校勘,曾国藩以“读书种子”目之。在太平天国时期,苏皖两浙故家藏书纷纷散出,且价格大大低于曩昔承平时节,萧穆“节缩所余,尽以购书”,竟以微末小吏之身,收得大量珍稀善本,俨然一方藏书大家。

在科举考试中,谭献比萧穆要幸运一些,进士虽也屡试不第,但毕竟中了举。光绪十六年(1890年)之后,他受湖广总督张之洞之聘,主讲于湖北经心书院(经心精舍)。谭氏有《复堂日记》印行于世,从中可以看出谭氏博览群书,洵非固陋琐儒。

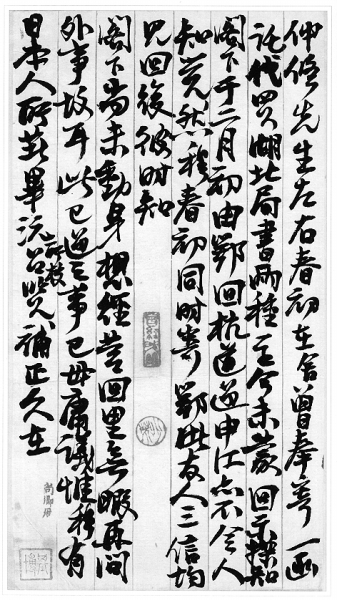

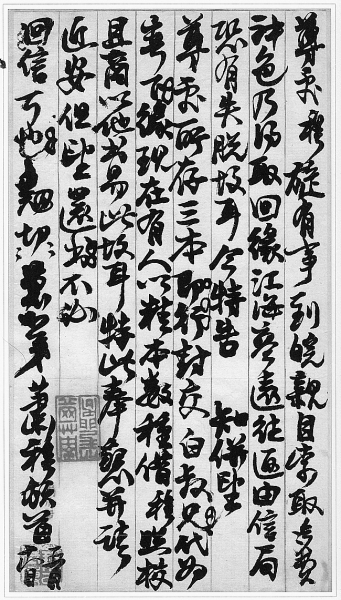

萧穆这通索还书籍的信函,内容如下:

仲修先生左右:春初在舍,曾奉寄一函,托代买湖北局书两种,至今未蒙回示。探知阁下于二月初由鄂回杭,道过申江,亦不令人知觉。然穆春初同时寄鄂诸友人三信,均见回复。彼时知阁下尚未动身,想经营回里,无暇再问外事故耳。此已过之事,已毋庸议。

惟穆有日本人所著毕沅所校《吕览》补正,久在尊处。前年穆到杭时,本已领取,而戴同卿彼时借抄,云抄毕交子衡代为寄还。不料戴某浮而不实,既不即抄,又不交子衡寄还。旋闻又送交尊处,逗留至今。又时闻屡为他人所借,竟忘此书为弟之物。

三月间有人到皖,见宿松有高仿青,书案有两本。其人知为弟物,代为索取,仿青定要寄归尊处。穆旋有事到皖,亲自索取,多费神色,乃得取回。缘江海寥远,往返由信局,恐有失脱故耳。

今特告知,并望尊处所存三本,即行封交白叔兄,代为寄下。缘现在有人以精本数种借穆照校,且商以他书易此故耳。

特此奉恳,并请近安。但望还书,不必回信可也。翘切,翘切。

愚小弟萧穆顿首。五月十八日。

对于当时的文人学士来说,这些话写得实在是很重了。为了让大家看得更加明白,我再逐句解读一下。

“春初在舍,曾奉寄一函,托代买湖北局书两种,至今未蒙回示。”——在这段话的下面,接着又写有“探知阁下于二月初由鄂回杭”云云,故所说“春初”,大致应在这一年的正月,亦即一岁春时之初。萧穆一开头就提谭献不回信,乍看起来,似乎只是念叨些无关紧要的寒暄话,但通读全信可知,这是在讲谭献心中有鬼,有意对其置之不理。

“探知阁下于二月初由鄂回杭,道过申江,亦不令人知觉。”——“你不仅不回正月里我写给你的信,二月初从湖北回杭州,在经过上海的时候,还刻意躲着我不见面。但我打听到你途经上海这件事了,别以为我不知道。”

“然穆春初同时寄鄂诸友人三信,均见回复。”——“我在正月里给你写信的同时,还给湖北其他朋友写了三封信,都收到了他们的回信。”这是在告诫谭献,别装聋作哑,说你没收到我的信,其他三位在湖北的朋友都收到了我同时寄出的信件,你不可能收不到信。

“彼时知阁下尚未动身,想经营回里,无暇再问外事故耳。”——“收到我信的时候,你还没有动身,大概因为准备返乡的事情,没顾上再多搭理这些无关紧要的事儿了。”这话既是帮谭献找个理由,显示出萧穆很通情达理;同时又很有风度地给谭献的胸口窝补上一拳:你架子真大,我的事儿都不算事儿。

“此已过之事,已毋庸议。”——“虽然你做了这么多不三不四的事儿,但既然都已经过去,现在也就不跟你计较了。”

“惟穆有日本人所著毕沅所校《吕览》补正,久在尊处。”——“现在我们来说正事儿,我那部日本人写的对毕沅校刻《吕氏春秋》的补正,被你借用很长时间了。”在这背后没有讲出来的话,是说:“你这么躲我,不就是因为这本书不还么?”

“前年穆到杭时,本已领取,而戴同卿彼时借抄,云抄毕交子衡代为寄还。不料戴某浮而不实,既不即抄,又不交子衡寄还。旋闻又送交尊处,逗留至今。”——这是讲这本书至今仍留存于谭献手边的经过。原来两年前谭献本来已经把书还给萧穆,大概这位戴同卿同时在场,又从萧穆手中借用此书。令人费解的是,戴同卿不把书还给萧穆,却还给了谭献。或许正是因为此书是经过戴同卿之手始重又转入谭家,谭献才动贼心把它据为己有。

“又时闻屡为他人所借,竟忘此书为弟之物。”——“听说你又屡屡把书借给别人,竟然忘记了这是从我这儿拿去的书,不是你老兄自己的东西。”更直接地说,就是“你完全把我的书当作自己的东西了”。这句话在字面儿以外的另一番用意,是为下文萧穆不得不强行收回一部分书册而作铺垫。

“三月间有人到皖,见宿松有高仿青,书案有两本。其人知为弟物,代为索取,仿青定要寄归尊处。穆旋有事到皖,亲自索取,多费神色,乃得取回。缘江海寥远,往返由信局,恐有失脱故耳。”——这是讲自己设法夺回这部书两册零本的经过,言外之意,是“既然你老兄存心想干没我的书,那我也就只好夺回一本算一本了”。表面上说自己是因为“有事到皖”而顺便索取书籍,但通观前后经过,实际情况更应该是听到高仿青处有两本零册之后,怕错过这一良机,因而特地远赴安徽,将其截留下来。

高仿青与前面提到的戴同卿不同,他是从谭献那里借用此书的。如萧穆信上文所说,谭献已经把这部书视作己物,自然也是把它当作自己的藏书借给了高仿青,现在萧穆和他的朋友却说它本属于萧家。可以想见,高仿青是很为难的。在这之前,同治五年正月,谭献在日记里曾经写道:“戴子高窃予前年所得陈奂硕父传校《管子》走苏州,咄咄怪事!”说不定在一些朋友之间也说起过这件事。“戴子高”就是很有名的学者戴望,高氏对此或亦有所耳闻,更有理由慎重处理借用谭献书籍的事情。所以,起初他坚持要还给借给他书用的谭献,直到萧穆为此亲自登门,并且“多费神色”,也就是发了很大一通脾气之后,高仿青才“物归原主”。

萧穆这么干,实在是被逼无奈,但他不想让谭献过分难堪。于是,又在信中解释说,这是因为“两地距离遥远,要是通过邮局邮寄的话,说不定会出现闪失”。萧穆这样解释更深一层的原因,是虽说抢回来一册是一册,总比都被谭献吞没了强,但毕竟还有三册书留在谭献手里。两个人要是完全撕破面皮,剩下那三本恐怕就永无归还之日了。为了自己心爱的书,还是要再忍耐一下。

“今特告知,并望尊处所存三本,即行封交白叔兄,代为寄下。”——萧穆通知谭献,高仿青借用的这两本,他已经自己强自取回去了,书已经不全,你留着也不好用,还是老老实实还给我好。萧穆提到的这位“白叔”,姓高,当时正与谭献一样,身在湖北。谭献把这事儿弄得很难堪,萧穆则已经把事儿办得很绝,话说得也很绝,若是谭氏自己出面还书,他的话恐怕很难讲,不知道说些什么是好。于是,萧穆主动提出,你赶快把书交给高白叔就是了,免得再为无法交代而尴尬。为督促谭献,萧穆还在“即行”两字下面加圈,以示强调。

“缘现在有人以精本数种借穆照校,且商以他书易此故耳。”——这句话也有两重涵义。第一重,表面上的意思是和缓一下气氛,请谭献理解,这样迫不及待地索还此书,是出于不得已的原因:有人给萧穆提供了几种精本,供其与此本参互校勘,同时还商量要用其他书籍交换此书。其第二重内涵的语义是:“你要是实在想要这部书,那么,也并不是绝对不让给你,而是要照规矩办,拿我喜欢的好书来换,不能像现在这样强取豪夺,你看时下就正有人想跟我换书。”这后面一层意思,是萧穆退后一步,在做最坏的打算,即谭献实在想要赖着不还,也要作出相应的补偿。伦明在写《辛亥以来藏书纪事诗》时,着意强调萧穆处境贫寒,买书不易,所谓“收藏有分到汉儒,片纸来从血汗出”,即其写照。但像萧穆这么喜欢书的人,要想把书从他身边拿走,最重要的并不是想收取多少金钱,而是希望得到与这部书的珍稀程度相称的其他善本书籍。旧时文人学士之间,相互交换藏书是常有的事儿,好朋友之间,看到自己喜欢的书,都是找一部价值与之相当而主人可能更为喜欢的珍本来交换。

“特此奉恳,并请近安。但望还书,不必回信可也。翘切,翘切。”——最后再一次强调:“你千万千万只要把书还了就行了,别的就啥都别说了。”尽管萧穆不止一次试图展缓一下语气,但从开始到结束,实际没一句中听的话,若非怨怒至极,当不至于此。

那么,究竟是什么样一本书,竟会激起萧穆如此强烈的愤懑呢?

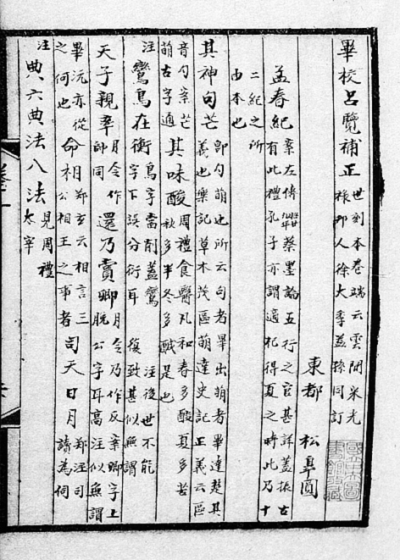

这部书的正式名称,为《毕校吕览补正》,是给毕沅在乾隆年间校刊的《吕氏春秋》作订补。一部乾隆年间以后撰写的著述,到底能有多大版本价值,值得萧穆如此穷追不舍呢?原来这是一部日本学者校勘《吕氏春秋》的未刊稿本。萧穆有题跋记述此书:

《毕校吕览补正》五卷,乃日本人松皋圆撰。松皋其姓,圆其名。字行方,号迂斋。日本东都人也。其书因吾中国镇洋毕秋帆尚书有《吕氏春秋》校本流入彼国,为彼藩福山盐田屯捐资翻刻,其藩有太田叔龟者,与之友善,得其印本读之,自云旧尝校勘此书,已有稿本,而得毕氏校本阅之,其旧校与之暗合者,率居什七。乃悉弃去,复为正其纰缪,补其缺漏,凡得二三千条,装为五册。

……

光绪戊子冬,余游日本,时到旧书坊阅书,忽得此稿本。观其大略,中有十二三与余旧见相合,因购存行笥。后来细阅各条,引用群书,以为左证,均能自畅其说。……此书用心极细,洵能补高氏之疏漏,正毕氏之讹舛,可谓读书明理、彬彬儒雅之君子矣。

检晚近日本学者编纂的《汉学家传记及著述集览》,载松皋氏别姓蒲坂,又有号曰青庄、曰修文等,另又通称“松泽金三郎”,名目繁多,比较复杂。又戊子岁为光绪十四年,是萧穆乃继杨守敬辈之后,到日本访书,而他能够在古逸旧本之外,注意到晚近时期日本学者的高水平汉学研究著作,眼光更显开阔。

此《毕校吕览补正》日本一直没有刊本,萧穆所得既为作者原稿,自属“孤行于世,人未见者”,诚可遇不可求。其远渡东洋,得此秘本,难怪必收归书囊不可。另一方面,如前文所述,谭献对戴望窃取他的藏书,十分恼怒,直以“咄咄怪事”斥之,可是反过来却又如此无赖地抑留萧穆的书籍。钱基博评价谭献的品行,以为其“为处士则狭邪以自命风流,为仕宦则躁进以希冀一当”,此番攘人藏书之举,亦一证也。

(作者系北京大学历史系教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制