2015年6月30日,是启功先生逝世10周年纪念日。十年来,我对先生的思念未尝稍减。在启功先生生命的最后十几年中,我有幸长期与他亲密接触,深刻地感受到了先生人格的伟大。先生高尚的品德,时时感动着我,教育着我,熏陶着我,成为我一生最重要的精神财富。

坚韧:一拳之石取其坚,一勺之水取其净

启功先生生前有一方特别喜爱的古砚,上有砚铭:“一拳之石取其坚,一勺之水取其净。”先生多次书写这则铭文,并把自己的卧室兼书房命名为“坚净居”,自号“坚净翁”,可见“坚”“净”二字得到他的高度认同。坚韧如石、纯净似水,正是先生性格和为人的真实写照。

很多人都知道,启功出身皇族,是清雍正帝的第九世孙,可是他一点也没受到皇恩的泽润。由于是降袭制,到他曾祖父这一辈,受封爵位的俸禄已经连养家都不够,只好靠教家馆来维持生活。启功刚满一岁的时候,他的父亲就去世了,揭开了家族急剧衰败的序幕;十岁时,曾祖父和祖父又相继去世,家业因偿还债务而破产,从此就靠寡母和终身未嫁的姑姑抚养。靠着曾祖父和祖父门生的资助,家庭勉强维持生计。为了养家糊口,启功初中未毕业便辍学了。

苦难的生活,磨炼了启功的意志。辍学之后,他没有消沉,也没有放弃学习。他一边教家馆挣钱贴补家用,一边寻找工作,同时跟随几位老先生,学习中国古典文学,习作诗词文章,练习书画创作。艰难的环境,养成了他虚心求教的学习态度,锻造了他刻苦钻研的学习毅力。他不拘一格,师从百家,如饥似渴地学习传统文化,奠定了以后做学问的基础。在漫长的岁月里,无论是当年初出茅庐的青年后生,还是艰难坎坷的中年时光,抑或后来名满天下的博学大师,他从来都没有懈怠过,一生都在学习和思考。他在书画创作、书画理论、书画鉴定、诗词创作、古典文学研究、古代文献学研究、古代汉语研究以及历史学、宗教学、版本目录学等方面都卓有成就,这些成就都不是在课堂上学来的,而是他“东抓一把西抓一把”“抓”来的。

在学术研究和书画创作中,启功最可贵的是不盲从前人,更不迷信权威,不懂的东西总要弄个究竟。他敢于怀疑前人的学说,大胆地提出自己的观点。比如,他向溥心畬学画,溥心畬总说“要空灵”。至于怎样“空灵”,他也说不上来。启功就一边临摹学习一边用心琢磨,终于有一天明白了“空灵”的道理。再如,关于书法的结字、用笔,元代著名书画家赵孟頫说:“书法以用笔为上,而结字亦须用功。”这一观点流传了几百年,从来没有人怀疑。可是启功通过几十年的创作实践得出的结论却不同。他认为:“从书法艺术上讲,用笔与结字是辩证的关系。但从学习书法的深浅阶段讲,则应是以结字为上。”他经过多年的探索,发现练字的九宫格、米字格并不准确,因为字的重心聚处并不是在格的中心点,而是在距离中心不远的四角处。“用笔何如结字难,纵横聚散最相关。一从证得黄金律,顿觉全牛骨隙宽。”(《论书绝句·九十九》)

启功先生是一个认真的人。从十几岁到八十多岁,他天天临帖,几乎从未间断。当浮躁之气充斥书画界,一些人以奇为美、以怪为美、以丑为美的时候,他仍然坚守着自己的美学原则,认认真真、老老实实、一笔一画地写着自己的字。2000年4月,88岁的他在《光明日报》发表长文《读〈论语〉献疑》,就《论语》中的一些众说纷纭的问题提出自己的见解,表现了他对思想史重要问题的思考,在学术界引起很大反响。2003年10月,91岁高龄、行动不便的启功先生抱病到国家图书馆作讲座《沈约四声及其与印度文化的关系》,对中国诗歌韵律来自印度的说法予以反驳。2004年7月,他出版了《启功口述历史》《启功讲学录》等三本书,留下了许多珍贵史料和重要观点,此时距离他逝世已不到一年。他是真正地“活到老、学到老、思考到老”。他是在与时间赛跑,努力给后人多留下一些东西。正是由于这种独立思考的精神,他才能独辟蹊径,自成一家。

为学如此,为人更是如此。启功先生看似随和,一团和气,实际上外圆内方,清正自持,不媚上,不趋势,在原则问题上毫不妥协。抗战胜利后,先生当时所在的辅仁大学一位教授出任北平市教育局局长,想要年轻有才华的启功去当科长,薪水比他当教师高很多。启功当时家里很穷,母亲、姑姑、妻子都靠他微薄的薪水养活,这份工作对他很有吸引力。他犹豫不决,便去请教恩师陈垣校长。陈垣问:“你自己觉得怎么样?”启功答:“我‘少无宦情’。”陈垣听到这里捋着胡子哈哈大笑,说:“既然你并无宦情,我可以直接告诉你:学校送给你的是聘书,你是教师,是宾客;衙门发给你的是委任状,你是属员,是官吏。你想想,你适合干哪个?”听了老师的话,启功不啻醍醐灌顶,立刻起身回家,给那位教授写了一封信,婉言谢绝他的邀请。

老师的教诲,令启功牢记终生。在2004年出版的《启功口述历史》中,他郑重地说:“在自己的人生道路上,我作出了一次重要的正确的选择,对我来说,这是无价之宝,而帮我指点迷津的恰是陈老师。他指导我怎样正确衡量自己,认识自己,怎样摆正自己的社会位置,选好自己的人生舞台。”在以后的人生道路上,他认真走好每一步,不容自己有任何错失。1957年“反右”,他莫名其妙地被打成右派,并接连被撤销了教授职称、北京市政协常委和九三学社社员的资格,工资也被降了一级。在巨大的打击面前,他没有沉沦。不能上讲台,就利用劳动改造的业余时间潜心学术研究。1964年,他的第一部学术专著《古代字体论稿》出版,引起学术界的广泛重视。几年之后,史无前例的“文化大革命”猛然袭来,启功先生又被打为“准牛鬼蛇神”,被不断审查,并要接受集中学习和劳动,家中也被查封。但在这艰难岁月,他仍利用运动的间隙和休息时间,反复推敲和修改,酝酿了另一部学术著作《诗文声律论稿》,并在1977年由中华书局出版。

改革开放之后,启功先生迎来了“迟到的春天”,他的书法声名日隆,一字千金。先生并没有以此自矜,以书法家自居。凡是向他求字的,他几乎有求必应。特别是一些修理工、服务员,他常常主动赠字感谢他们的劳动。这在客观上也造成了社会上对他的字太“滥”的非议。而先生毫不介意,因为他本来就没像有的人那样拿字卖钱。

先生对普通人如此谦和,可是对一些趾高气扬不可一世的权贵就不假以辞色了。先生曾经给我讲过两个真实的故事。一次,一位商人向他求字,说要制成匾额挂在酒楼上。启功问:你们有经济效益,我要不要经济效益?来人问他要多少钱,并拿出一沓钱给他。启功说:你没有诚意。你如果有诚意,不等我问,就应该主动提出报酬的事。哪怕是两角钱,那也是你的诚意。等我问你了,再多的钱也不是你的诚意。今天就教教你什么叫诚意。还有一次,一位自称是空军首长秘书的人来替首长索字,态度蛮横。启功缓缓问道:“我要不写,你们首长会不会派飞机来炸我?”那人没想到他会这么问,赶紧回答:“那当然不会。”启功说:“那我就放心了。你走吧。”

对于原则问题,先生从不苟且。1993年,他发现有人假冒他的名义,对古书画作品进行鉴定,造成书画市场的混乱。对此,老先生非常愤怒。当年6月17日,他专门约见我,委托我代他发表声明:“从今以后,启功不再为任何个人收藏的古字画鉴定真伪,凡有以‘启功’名义在个人收藏的古字画上题签的均为假冒,概与本人无关。凡以我的名义欺诈别人的,属于犯罪行为,我要保留追究刑事责任的权利。”先生恳切地说:“这事我想了很久,终于下了这个决心,请你在报纸上为我发表一个声明。”二十多年过去了,先生当年严肃、认真而又焦急的神情仿佛还在眼前。

净,还体现在先生对自己的无情解剖和严格要求上。1938年,启功失业后,为生活所迫,曾短暂地在日伪政府里做过一个比科员还低的小职工,总共不过三个多月。为此他一直深深自责,视为自己人生道路上的一个污点。新中国成立后,启功主动向陈垣校长坦白了这件事,陈校长听了,只说了一个字:“脏!”这一个字,启功记了一辈子,并且郑重地写进了《口述历史》中:“就这一个字,有如当头一棒,万雷轰顶,我要把它当作一字箴言,警戒终身——再不能染上任何污点了。”在自己的回忆录里,启功不惜自曝其丑,没有掩饰自己,更没有美化自己,这不但是“不为尊者讳”,而且是“不为自己讳”了。

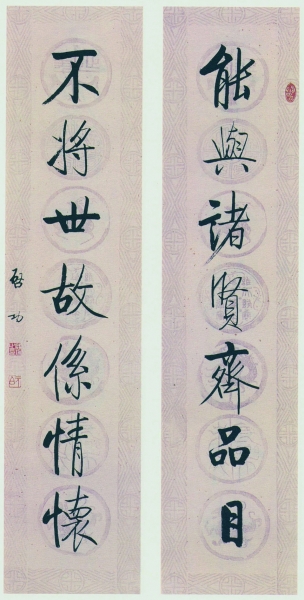

旷达:能与诸贤齐品目,不将世故系情怀

认识启功的人都知道,先生幽默,开朗,达观,诙谐。其实启功先生“幼时孤露,中年坎坷”,几十年的风云变幻,他历尽苦难,饱尝忧患,心中的痛是旁人所难以想象的。可是,他却能够超然对待人世间的荣辱冷暖,始终保持着自信、自爱和自尊,保持着一颗乐观辽远的赤子之心。

在十年浩劫的荒唐岁月里,先生刚刚摘掉“右派”的帽子不久,又被打为“准牛鬼蛇神”,一天到晚不断地接受审查,接受集中学习和劳动改造,家中也被查封。老伴和亲人都为他的精神状况而担心,但他却一如既往地微笑:“你们放心,我事情忙着呢,没时间琢磨自杀!”他挥笔写下一副对联:“草屋八九间,三径陶潜,有酒有鸡真富庶;梨桃数百树,小园庾信,何功何德滥吹嘘。”

启功的书法博师古人,典雅挺秀,美而不俗,在当代书坛独树一帜,受到书法界的高度评价和社会大众的广泛喜爱。可是,也有些人不以为然。有的人说他是“馆阁体”,有的人说他写得太滥了。其实,启功从来没有把自己的字当回事,更没有把自己的字当作牟利的工具。他菩萨心肠,来者不拒,天天为众多认识的或不认识的人无偿劳动。面对各种议论,启功先生一贯相当达观,毫不在意:“我不在乎别人称我什么‘馆阁体’,也不惜自谑为‘大字报体’,反正这就是启功的书法。”“开门撒手逐风飞,由人顶礼由人骂。”

“您一生历经坎坷,为什么能够不失赤子之心,仍然保持着乐观向上的心态呢?”我曾像很多人一样,好奇地问过启功先生。他答道:“小孩子有句顺口溜:‘手心手背,狼心狗肺。’我是‘手心手背,没心没肺’。人的一生主要是‘过去’和‘未来’,‘现在’很短暂,已经过去的事,还想它做什么?要多想未来。我幼年丧父、中年丧母、老年丧妻,没有子女,但很舒服,什么牵挂都没有了!当右派不许我教书,我因祸得福,写了许多文章……幸亏有那么多曲折,让我受到了锻炼。我最反对温习烦恼,自找不痛快干什么!”先生提倡向前看,这是看似浅显却很难做到的真智慧,然而,先生确是真正地做到了。

启功书法出名后,社会上仿冒者众,北京潘家园还有专门批发的。有一次他来到一家专卖“启功书法作品”的铺子,一件一件看得挺仔细。有人问他:“启老,这是您写的吗?”启功微微一笑:“写得比我好!”在场的人全都大笑起来。过了一会儿,他又改口了:“这是我写的。”有人开玩笑说:启先生养活了一代人。心善如佛的启先生说:“人家用我的名字写字,是看得起我。再者说了,他一定是生活困难缺钱用,我干吗要打破人家的饭碗呢?他要是来跟我借钱,我不也得借给他吗?”这种观念虽然不符合知识产权保护法,却体现了启先生一贯的仁者情怀。

启功晚年身体不好,疾病缠身,饱受折磨,非常痛苦,可他却能以幽默来化解病痛。他曾因心脏病多次住院,他就笑对人说:“嗨,我的心坏了坏了的!”他的很多诗词都是在病中写成的,也有很多诗词是以“生病”为题材的。有一次,先生心脏病突发,送入医院抢救,并下了病危通知单,众人都替他担心。可他醒来后,却在病床上吟起诗来:“填写诊单报病危。小车直向病房推。鼻腔氧气徐徐送,脉管糖浆滴滴垂。心测功能粘小饼,胃增消化灌稀糜。遥闻低语还阳了,游戏人间又一回。”(《心脏病突发,送入医院抢救,榻上口占长句》)还有一次,先生因颈椎病发作,去医院做“牵引”治疗。这般痛苦事,他却开心地喻为“上吊”,形神毕肖地写下《西江月》:“七节颈椎生刺,六斤铁饼拴牢。长绳牵系两三条。头上数根活套。虽不轻松愉快,略同锻炼晨操。《洗冤录》里每篇瞧。不见这般上吊。”

一个人对于生死能如此豁达,对于名位权势就不会放在心上了。论名分,他是最早一批“博导”,货真价实,但他始终不当回事,每每谈及,他总是说:“我是‘拨倒’,一拨就倒,一驳就倒。”论权位,1999年,他被任命为中央文史馆馆长,人家告诉他这是“部级”,先生就故意打岔说:“不急,我真不急!”实际上当时启功先生还真的不是“部级”;直到2000年之后,才享受了“副部级待遇”。听到这一消息,我感到震惊!可启功先生对什么级别、什么待遇从来都毫不介意、毫不在乎,他是真的一点都“不急”。有一次,我听见他打电话,那头说话人称他“馆长”,他颇不高兴,说:“我是饭馆馆长,不,饭馆馆长也不是,做不了。”

幽默,不只是一种性格,而是一种自信,一种修养,一种胸怀,一种境界。先生的无所畏惧,缘于看淡生死、不计名利,缘于性格的洒脱和心胸的豁达。“宠辱无惊希正鹄”,“何必牢骚常满腹”,这是他一生对自己的要求,也是规劝世人的殷殷期望。有一位先生,当年随着“反右派”的批判大潮,参加了多次批斗启功的活动,下手不可谓不狠。风潮平息后,他出于自责处处躲着先生。当后来再见面时,还未等他“深刻反省”,启先生就忙着安慰他,替他开脱:“陈年老事别放在心上,那个时候就好比在演戏,让你唱诸葛亮,让我唱马谡,戏演完了就过去了。”开阔胸襟,竟至于此,令闻者无不动容。

感恩:万点松煤写万松,一枝一叶报春风

启功在成长的过程中,得到了很多人的关怀和帮助。他始终铭记着别人对他的恩惠,当他有能力回报的时候,他不遗余力地报答那些帮助过他的人,并把他的大爱洒向社会,尽力帮助那些需要帮助的人。

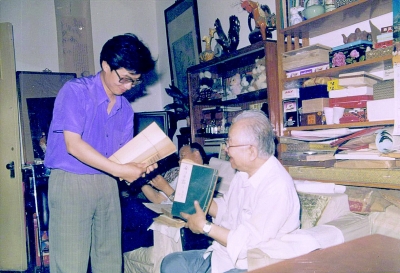

“万点松煤写万松,一枝一叶报春风。轮囷自富千春寿,更喜阳和日正东。”(《扇上写青松红日为励耘师寿》)这是他为给陈垣老师祝寿而写的诗。陈垣是启功人生中最重要的一位恩师,无论是对他的为人为学,都产生了深远的影响。启功终生不忘师恩,努力回报师恩,并用实际行动传承老师爱国爱民、心忧天下的精神。1980年,北师大为了纪念陈垣校长一百周年诞辰,决定隆重举行纪念大会,启功主动承担起写会标的任务,每个字直径一米左右。当时他的住房很小,家中也没有写大字的抓笔。年近七旬的老人就把四尺整张的宣纸铺在不足两平方米的地上,把毛巾团起来制成一支特殊的抓笔,跪在地上书写。由于房间小,只能写一张晾一张,然后再写下一张。就这样,“纪念陈垣校长诞生一百周年”12个大字,整整写了一个上午。在一旁帮助扶纸的学生感动地问:“先生怎么下跪了?”他回答:“给老师下跪有什么不应该呢?”

对老师如此,对其他给予过他帮助的人同样如此。吴镜汀、溥雪斋、溥心畬、傅增湘,牟润孙、台静农、余逊、柴德赓……对这些前辈和朋友,启功都是竭尽所能地予以回报。懂得感恩,是做人的一个基本要求,可是很多人连这个基本要求都做不到。启功终生对社会、对亲人、对师友都怀着感恩之心。

启功对亲人怀着深厚的感情。有一次,我到先生府上,先生向我展示昨夜写就的一首七律:“钞币倾来片片真。未亡人用不须焚。一家数米担忧惯,此日摊钱却厌频。酒酽花浓行已老,天高地厚报无门。吟成七字谁相和?付与寒空雁一群。”先生说,夜里睡不着,想起死去的母亲、姑姑和妻子,当年她们在世的时候没有过过一天好日子,现在有钱了她们却不在了。言语间不胜悲怆,令我几乎泪下。

先生对亡妻的感情令人感动。妻子去世之后,启功在极度的悲痛中写下了催人泪下的《痛心篇二十首》,以极朴素的语言表达了他与老伴之间生死相依的深厚感情:“君今撒手一身轻,剩我拖泥带水行。不管灵魂有无有,此心终不负双星。”

启功还把他广博无私的爱洒向社会,帮助了无数需要帮助的人。他对国家和民族怀有真诚而深切的感情。每当一些地方发生重大灾难,他都踊跃捐款,积极参加赈灾义卖活动。他多次捐款资助贫困学生。改革开放后,很多贫寒的学生考入北师大,生活相当困难,启先生得知后十分焦虑,决心用自己的力量帮助他们,便于1990年在香港举办书画义卖,筹集资金160余万元,设立“励耘奖学助学基金”,激励学生继承和发扬陈垣先生的爱国主义思想及辛勤耕耘、严谨治学、奖掖后学的精神。执教70年的启功,究竟为贫困生付出了多少?在这样的疑问面前,他总是淡然地摆摆手说:“记不清了。”

对别人的恩德永远铭记在心,并且终身回报;对自己的付出却“记不清了”。这就是启功先生,一位“学为人师,行为世范”的仁者和智者。

(作者为作家,《文艺报》副总编辑,以散文创作为主,结集出版的有《三更有梦书当枕》《三读启功》《为了我们的明天》,译著《汤姆·索亚历险记》《六个恐怖的故事》等。)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制