自父亲去世后,我已经四年没有写新书了。父亲的死,似乎是给了我沉重打击,不想写东西,没劲,精神涣散,只能读读书。去年重读了黑塞的《玻璃球游戏》,却是一年都没读完。一年不读完也不厌烦,一直放在床头,不知道什么时候会去读,但总是有时候在读。网上有位叫李沫来的人说:读此书方知人的灵魂状态不是一句空话,但何时才能清晰地感到灵魂?痛苦。人唯有在痛苦时才见得到自己的灵魂,越是痛苦越是清晰。父亲死后,我确实感到了灵魂的存在,感到一具没有血肉的人,是如何有血有肉地陪伴我,音容笑貌,酸甜苦辣,一应俱全,活龙活现。

我曾经是不要父亲的,三十岁以前几乎总是躲着父亲,因为每次相处总是不愉快,互相谩骂攻击,用尽恶毒之词,气极了,恨不得他早点死。四十岁以后,父亲和我都变了,或许首先是父亲变了,他老了,身子骨越来越小,衣服越来越大,目光越来越空洞,什么都看得惯了:或许是看够了,倦了,不想看了。后来是想看也看不了了,疾病把他钉在床上,变成一个废物,像婴儿,大小便都不能自理。有一天我坐在父亲床前对他说:你要坚强起来,争取多活几年。他说:要坚强的是你,还要活半辈子。

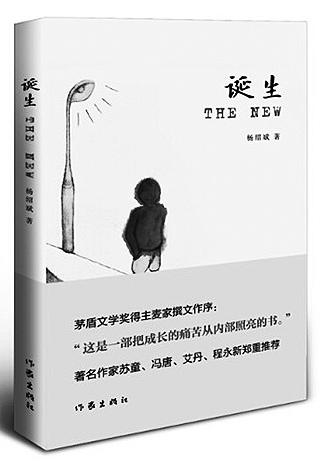

读《诞生》(杨绍斌著,作家出版社2015年6月版)时,老是冒出父亲的这句话。这是一部把成长的痛苦从内部照亮的书,从少年出发,从乡村出发,从心出发,拜师,交友,读书,择业,谈情,说爱,怀着理想,揣着梦想,追逐爱,被人爱,努力着,成长着,步步为营,却是步步心惊,畏惧,反抗,挣扎,厌弃,心比天高,命比纸薄,身体流泪,心里流血,他人眼里的成功,自己心里的失败……成长真痛苦,更痛苦的是,“你的”痛苦从来没有沉睡,没有被屏蔽:它像黑暗,总是被黎明照亮;像地下的种子,总是被季节拔出地面;像一笔秘密的存款,总是被一个人独占。

或许,在一般人眼里,从世俗和功利的角度评审,“你”算得上是一个幸福的“农二代”,参加高考榜上有名,毕业当上记者(一度被人誉为“无冕之王”的职业);作为男人,时时处处有靓女爱,甚至有人愿意在婚礼前为他献身;作为精神,诗歌、小说、电影、旅行,他样样在行,能说能做,才干出众,精神高贵又忙碌,生活被填得满满的,一点不空虚。我敢断言,他在乡下的父母一定为他们有这么一个儿子感到惬意,他不但改变了自己的命运,也改变了整个家族在周遭人眼里的色彩。可在作者眼里,这个人是那么孤独、苦闷、矛盾、作孽,一边心急火燎地把人骗出舞会收获了初吻,一边又在自责怎么这么随便地把初吻献给了一个陌路人;一边对父亲顶礼膜拜,一边又在没必要地欺骗他;一边结交着不少意气相投的朋友,一边又宁愿对一朵雪花倾诉衷肠;一边天真烂漫,一边老于世故;一边豪情万丈,一边消极悲观;一边连死的决心都有,一边又受不了同事的一个白眼。总之,这个人对自己一往情深,却又总在让自己受刑;他是自己的情人,又是敌人;他瞄准了自己,一定要把自己逼到墙角,历尽沧桑,伤痕累累,泪迹斑斑,然后对着天地大声控诉:我为什么是如此优秀,我又为什么是如此苦难;生活是如此令人绝望,人们却都兴高采烈地活着;只有苦的活着,才是真的活着……

这几乎是一个俗朽的写作主题,从《在路上》到《麦田里的守望者》到《挪威的森林》到《所罗门之歌》到《你好,忧愁》,这个族群庞大无边,鱼龙混杂。写这么一本小说是伤心的,也是危险的,因为这个种族有不良的遗传基因,愤怒,忧郁,小资,矫情,是渗透到它基因里的毛病。小说天生是叙事艺术、大众艺术,这个族群却偏好以个人为圆心,过于倚重情。这样做小说是断臂求生,在梅花桩上比武,在螺蛳壳里做道场,玩不转可能什么都不是。《诞生》偏向虎山行,甚至变本加厉,不惜采用第二人称——这是个叙事死角!如此决绝,疯狂似的,真让人捏把汗。

我不承认自己孤陋寡闻,但我确实想不起哪部长篇是用第二人称完成的,也许沃克的《紫色》算一部吧。《紫色》太单纯,我不喜欢。《诞生》开始的时候也是单纯的,青涩,自恋,虚张声势,一股文艺腔,眼看着就要流于矫情,逃不出家族阴影的笼罩。但后来几个女人上场了,社会出来了,人生况味浓了,“你”开始在疼痛中挣扎:以逃离的方式挣扎,既不愤怒,也不悲情,而是以一种向失败者致敬的古典精神,坚决捍卫心的尊严,只让身体去流离失所,心一直住在家里。于是,“你”从内部被照亮了,我看到一颗细腻、敏感、偏执、潮湿的心。如果说细腻、敏感、偏执,是在它同族小说中常见的,那么潮湿是鲜见的,至少我没见过。

我喜欢《诞生》,它的湿度盖过了热度。这路小说本来是很容易狂热、狂躁的。煽情也是一种狂热。而潮湿,是一种让人忧伤的温度,我就在忧伤中和父亲相会了。

(作者为作家,此文系为《诞生》所作序言,有删节。)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇