这个冬天断断续续一直在读唐荣尧的《月光下的微笑》,不只是因为少年时代的文学友情,我读它,反复读,是因为于我这是一本在我看来及时且现实的书,一本救补我陋见之书。唐荣尧写的地理疆域是我至今未曾踏入却一直心向往之的秘境。中国历史上,自长安出发,无数次的往西再往西的远行,无论是将士,使官,僧人,其意义不仅仅是疆域的拓展,而是文明播撒的旅行记,这种旅行记从一开始也不仅仅是向西再向西。时至今日那种把中国假想为世界中心文明输出国的意淫早已证明只是幻觉。伊斯兰文明从瓦罕走廊向东再向东的旅行是另一个方向的跋涉和征伐。不同的文明在广阔的“西域”相遇,纠缠,融合,也碰撞,冲突和拒绝,而且迄今未有停止,这正是我们生活的世界文明得以丰富的理由。必须承认我们的文明或者文化是杂色的,也必须承认不同文明之间的交往和交流,既有温情脉脉的包容,也有刀光剑影的征服,而这正是唐荣尧充分尊重的写作前提,也正因为如此,我们说,唐荣尧的写作是尊重常识的写作。

是的,尊重常识。在一个多民族国家的疆域里,民族以及各民族的地理边界是无法回答和解决许多问题的。从族源的角度,西域诸民族各有自己的系谱,而他们的地理边界在时间的流逝中也不断的漂移和改变,但伊斯兰教从它传入西域,进而播撒到包括西域在内的整个中国的疆域,并且扎根,它已经现实地成为想象和建构“中国”的一个不可或缺的文化脉系。因此,很多的时候,当我们在谈论中国文化“儒道释”的构成时,我们竟然没有意识到伊斯兰教对中国文化传统的参与,这不能不说是有违常识的。因此,唐荣尧《月光下的微笑》以及后续即将出版的伊斯兰文明的中国之旅丛书的意义又是一种回到“常识”的写作。在常识之上重新书写伊斯兰文明如何去捏合“西域”各民族各地理空间的数世纪迁延至今的吾土吾民的生活世界。

阅读中,我一直在想一个问题:我们在一个怎样的参照系辨识和确认唐荣尧如此庞大写作计划的意义,包括他此前对西夏帝国持续10年的追寻?唐荣尧自己把自己的写作命名为“为山河立传”。在一个只问一己之身悲欣,不问山河苍生的时代,唐荣尧将自己安放在广袤无边的山河大地行走、追问和书写中,而且和一般的旅行家不同,他在行走中观察、追问和书写的不止于风景风俗风物,而且是对湮没的历史的打捞和擦拭——让黯淡的重新恢复光芒,仅仅就此来看,其立场和态度不可谓不孤绝卓立。但立场和态度的孤绝卓立并不必然就带来一致的结果,而且如果仅仅是立场和态度,有时也可能沦为一种道德劫持或者装腔作势的虚伪表态。在读《月光下的微笑》过程中,我曾经与唐荣尧确认他的“汉族”的族裔身份。因此,我理解,唐荣尧将张承志对他写作之前的“举意”的期许设定在“发自个人内心的真实想法”。他并不是把自己的写作行为看作为某一种狭隘的宗教教义的证明和代言,而是对更切实的“常识”的回答——伊斯兰文明如何在异邦的土地上旅行、生根,在这样的过程中发生了什么?留下了什么?改变了什么?

从喀什到西安,《月光下的微笑》的地理疆域差不多是我们常常说的“西域”。这是不同文明的边界,也是前锋。西域是一个怎样的“域”?这些貌似一个常识的问题其实又是一个暧昧不明的问题。在“中国境内”,西域之“域”,从我们的文明之初开始就纠缠着神话、小说、国家编撰史、宗教传播史、民间传说、探险家游记等等,相互之间并不重叠,甚至是抵牾的,夹杂真伪的想象和叙述。以至于当我们谈论西域之“域”,这些想象和叙述给我们呈现的是一部唐荣尧所说的“发炎的档案”。我们依据一部“发炎的档案”能想象和建构西域之域吗?回答当然是否定的。因此,从写作初心开始,唐荣尧首先是从疗伤开始进入他的工作现场的——“我是唯一的确认者,给你们提供一次义诊,将发炎的档案焚烧干净,重新书写一部非虚构”。其实,在我看,唐荣尧的疗伤是为了穿透历史层层覆盖的淤积,这可以算作唐荣尧一切写作的起点。“重新书写”,可以是对浩瀚的典籍的整理,这只是唐荣尧工作现场的一部分。和对典籍的考辨同时进行着的,如他自己喜欢称呼自己为“行者”,唐荣尧更是选择做一个身体力行的,大地上的漫游者、勘探者和思想者,重新面对大地上的人、风景、遗迹、传说、仪礼、艺术和语言等等,而最直观的就是那些和习俗相关,至今依然活着的底层日常生活。

在唐荣尧重新书写之后,我们发现,西域如今存留下来的这一切几乎都是伊斯兰文明塑造和改造之后的结果。唐荣尧细致辨识伊斯兰文明对于不同“地方”的再造和扎根,这种再造和扎根,既有对先于伊斯兰文明到达文明的改造,也有伊斯兰文明扎根之后又被其他文明重新改造,伊斯兰文明以隐匿的方式得以存续。在这个过程中,国家、宗教、民族和地方等诸种力量共同塑造西域之“域”,唐荣尧书写的就是这“域中”的生活,这些生活有些已然是过去,许多则是从过去侵入到当下,以至于未来。

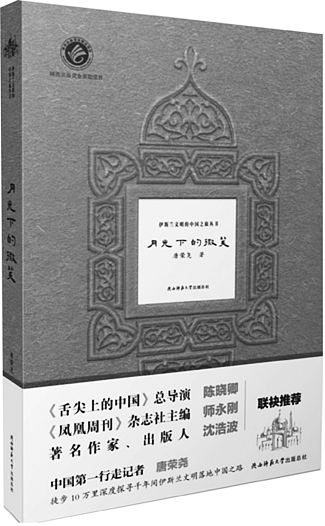

(作者为南京师范大学文学院副教授;本文图片均选自《月光下的微笑》)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇