在比利时首都布鲁塞尔的阿尔希梅德大街上,有一处民居的大门外钉着一块铜牌,上面用法文、德文和荷兰文书写着:从1937年10月至1944年6月,画家菲利克斯·努斯鲍姆和夫人菲尔达·普拉戴克为躲避纳粹的追捕,以犹太人身份在比利时避难期间,曾在这里生活。

可惜的是,努斯鲍姆生活过的房子已经在1983年被拆除,只有这块铜牌记录着被称为“20世纪最伟大的犹太人画家”努斯鲍姆在布鲁塞尔的生活轨迹。

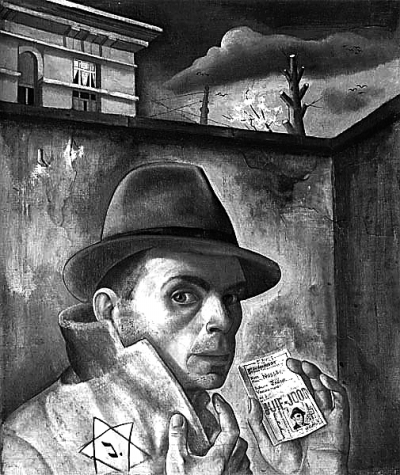

努斯鲍姆之所以受到后人的缅怀,不仅因为他的绘画艺术技巧高超,更因为他以绘画为武器,揭露了在纳粹统治下犹太人的艰难生存环境,揭露了纳粹对犹太人惨绝人寰的种族灭绝行径。

长期以来,努斯鲍姆并不为人所知,甚至曾一度被人遗忘,以至于2010年法国举办的“努斯鲍姆作品回顾展”犹如一记惊雷,引起举国轰动。法国《世界报》称,只要看到一幅努斯鲍姆的画,我们悲怆的心情便难以平复;《新观察家》称,努斯鲍姆的作品能够重现真是一个奇迹;《快报》称,这是泣血的控诉。

除了布鲁塞尔的犹太博物馆收藏了三幅努斯鲍姆的作品外,比利时人对其人其事知之甚少。但努斯鲍姆却与比利时结下了不解之缘,就是在比利时,努斯鲍姆度过了他创作的高峰期和生命的最后阶段。近期,比利时媒体人马克·沙威尔撰写了一部努斯鲍姆传记,想“把努斯鲍姆重新带回比利时”。沙威尔甚至感叹道,如果努斯鲍姆的“故居”没有被拆除,完全可能成为像阿姆斯特丹的“安妮小屋”那样的二战纪念地。

努斯鲍姆1904年出生在德国的奥斯纳布吕克。1933年,为逃避纳粹政权对犹太人的迫害,他被迫背井离乡,逃亡意大利,在罗马的德国学院落脚,恰好与好朋友、德国雕塑家阿尔诺·布雷克为邻。但命途多舛,世事多变,一对好朋友的未来迥然不同:布雷克不久就成为纳粹炙手可热的“雕塑家”,被后人称为“野蛮的装饰者”;而努斯鲍姆却被纳粹列为“颓废艺术家”,其作品不能展出,最终惨死在纳粹集中营。如今,乾坤倒转。在努斯鲍姆的家乡奥斯纳布吕克,他的数百幅作品在建筑师达尼埃尔·林贝斯金设计的努斯鲍姆博物馆内展出,吸引了来自世界各地的仰慕者;而布雷克的作品则被“储存”在德国科隆附近的一座城堡里,其保存靠一对美国艺术爱好者夫妇的资助勉强支撑。

努斯鲍姆在罗马生活了一段时间后,继续流亡旅程,经过在瑞士巴塞尔的短暂停留后,来到巴黎。但法国政府拒绝为他签发居留证,他不得不来到比利时西海岸的奥斯坦德。奥斯坦德是个风光旖旎的海滨小城,努斯鲍姆的许多作品创意来源于此。但他没有比利时居留证,不久就被警察拘留,在二战爆发后被转送到法国圣希普里安集中营。庆幸的是,努斯鲍姆和夫人一起成功地逃离集中营,逃到布鲁塞尔,在阿尔希梅德大街的一处住宅中躲藏起来。

就是在这所住宅里,努斯鲍姆开始绘制为争取生存权利而四处逃亡、躲避、痛苦、失望、悲伤的犹太人群体的画作,加之他的社会主义倾向,努斯鲍姆从一名纯粹的艺术家转变为一名“非常政治化”的画家。努斯鲍姆是通过画作表现犹太人逃亡生活的“领军人物”。他在每幅画上都勇敢地署名并标明日期,以表达对纳粹发动罪恶战争的抗议,以及对“被侮辱与被遗忘的人们”的鼓励和支持。他标注日期的方法非常奇特:在每幅画的画框里塞入一张当日比利时法语区的《晚报》,以兹证明。《晚报》是他当时的唯一信息的来源。后来,人们在努斯鲍姆作品的画框内发现过《晚报》的首页、寻人启事、撕下的报纸一角等“证据”。努斯鲍姆的一些画作就是参考《晚报》的照片绘制的。我们由此可以想象出,在纳粹铁蹄下的“地下生活”是何其艰辛。

不幸的事终于发生了。由于邻居的告发,努斯鲍姆被捕,被送到奥斯维辛集中营,死于毒气室。

努斯鲍姆曾经说过:“如果我死了,就把我的画给人们看。”在二战结束后的数十年内,努斯鲍姆的画作一直存放在他的牙医在布鲁塞尔于格勒区的地窖里,以及迪尔贝克区一个艺术商人的手里,随着时间的推移,逐渐被人们遗忘了。可以告慰努斯鲍姆在天之灵的是,在纪念世界反法西斯战争胜利70周年的日子里,他和他的画作受到越来越多人的关注,他的夙愿实现了——他用画笔记录的历史,不会被人们遗忘。

(本报布鲁塞尔5月20日电 本报驻布鲁塞尔记者 刘 军)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制