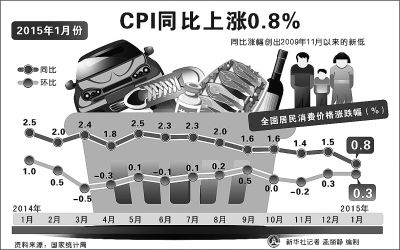

1月份,全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.8%,涨幅比上月回落了0.7个百分点。CPI破“1”原因何在?未来CPI走势如何?

哪些因素将CPI拉下“1”

“国际原油、铁矿石等大宗商品价格大幅走低,对我国CPI和工业品出厂价格指数(PPI)的影响很大;国际农产品价格普遍处于下行区间,国内外农产品价格持续倒挂,国内农产品缺乏上涨的空间。另外,天气状态较好,蔬菜价格走低,猪肉大规模集中饲养,价格波动减少。这些因素共同造成了CPI走低。” 国家信息中心经济预测部首席经济师祝宝良在接受记者采访时说。

据测算,1月份食品价格同比上涨1.1%,比上月回落1.8个百分点,影响CPI同比涨幅回落0.58个百分点,约占CPI同比涨幅回落的八成。

具体来看:1月份,全国平均气温较常年同期偏高1.9℃,受此影响鲜菜价格同比由涨转降,从去年12月份上涨7.2%变为今年1月份下降0.6%。此外,鲜果和水产品价格同比涨幅也出现回落。这三类食品合计影响CPI涨幅回落约0.43个百分点。

去年春节在1月份,部分商品和服务价格上涨较多,抬高了今年1月份的对比基数,致使CPI同比涨幅有所回落。如服务价格今年1月份同比涨幅比上月回落0.5个百分点,影响CPI涨幅回落约0.13个百分点。

受国际原油价格持续下跌影响,汽油和柴油价格同比降幅分别比上月扩大7.1和7.3个百分点,导致CPI涨幅回落约0.07个百分点。

CPI还将继续下探

多家机构下调了2015年全年CPI预测。光大证券指出,从近期食品价格的走势来看,CPI在短期内还将继续下探,将2015年全年CPI预测从之前的1.8%下调至1.6%;海通证券则下调2015年CPI预测至1.3%。

“我们的一个研究报告测算,去年PPI下跌1.9个百分点中,受国际大宗商品大幅下跌影响是1.3个百分点,近80%是输入性通缩引起的。国内产能过剩对CPI和PPI下行也有影响,但显然没有那么严重。去年全年CPI同比上涨2%,理论上如果没有国际上大宗商品价格大幅下跌的影响,应该是上涨2.6%。”祝宝良指出,“进入今年1月份以来,输入性通缩影响更大。”

“如果出现通缩,主要是输入性的。要看到,1月份CPI同比涨幅有所回落的同时,部分商品和服务同比涨幅依然较高,杂志、衣着加工服务费、学前教育、停车费和家庭服务价格同比分别上涨了14.1%、5.7%、5.4%、5.2%和4.7%,说明服务业增长势头较好。”

如何应对CPI和PPI下行

国家统计局10日发布的数据显示:PPI同比下降4.3%,降幅再度扩大。

石油加工、黑色金属冶炼和压延加工、石油和天然气、化学原料和化学制品制造四个行业工业品出厂价格同比分别下降22.7%、11.5%、32.9%和6.7%,分别影响1月份工业生产者出厂价格总水平下降约0.9、0.9、0.5和0.5个百分点,合计影响约2.8个百分点,占总降幅的65%左右。

“受国际油价和大宗原材料价格波动的影响,今年1月国内部分重要生产资料价格降幅加深。”国家统计局城市司高级统计师余秋梅指出。同时,国内产能过剩问题使产品出厂价格不断面临下行压力。

如何应对CPI和PPI下行?“CPI很低给货币政策留出了空间。2月5日,中国人民银行已将金融机构人民币存款准备金率下调了0.5个百分点。下一步,有关部门还会根据形势出台相关的政策措施。”祝宝良说。

海通证券指出,当前通缩风险加大,货币政策存在放松空间。高盛预测,具体措施可能包括下调基准利率。

在运用好货币政策的同时,祝宝良认为:“解决问题的根本办法还是改革,在稳定经济的同时通过改革来治病根。必须通过深化改革,让过剩的产能真正破产。不能指望大规模投资来救活本该退出的企业。”

祝宝良强调:“要分清产能过剩的原因,是需求不足,还是绝对过剩?对于需求问题,要通过稳定房地产,增加基础设施的投资来拉动需求。但工人工资上涨过快、资金成本居高不下等生产要素紧张现象证明,目前资金结构有问题,绝对产能过剩比需求不足更为严重。要痛下决心深化企业改革,兼并重组。”

(本报北京2月10日电 本报记者 张翼)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制