《鄂君启节》的铸制时代大体和屈原同时。《鄂君启节》所记载的内容,对于研究楚国的政治经济制度以及地理与交通有重要文献价值。也是研究屈原的放流行迹,理解屈原与宋玉等战国时期楚国辞赋作家作品的一把钥匙。

《鄂君启节》帮助我们了解《越人歌》的翻译时间。解决鄂君启这个人是谁的问题,需要从刘向《说苑·善说》篇楚大夫庄辛引“鄂君子皙之泛舟于新波之中,榜枻越人拥楫而歌”的《越人歌》入手。殷涤非、罗长铭认为《越人歌》翻译成楚语的时间不得早于楚怀王时期,该翻译用的是屈原楚辞的诗句形式,应该与屈原同时。此外,庄辛说“鄂君子皙亲楚王母弟也”,鄂君启即鄂君子皙,楚怀王儿子。因此就可以理解为什么楚怀王命大功尹铸此金节,给鄂君巨大贸易便利的原因了。同时也表明,在屈原时代,楚国社会的黑暗不仅仅在政治上任人唯亲,也表现为经济利益上王室成员拥有垄断性的商业特权。有了这个认识,我们就更能明白屈原的悲愤和悲剧的根源了。

《鄂君启节》为我们了解屈原的放流行迹,特别是了解郢都的位置,以及他是否到过陵阳提供了依据。关于屈原《九章·哀郢》的郢都地址,历代学者多有争议。《鄂君启节》的《车节》和《舟节》都提到了“郢”,而《车节》云“庚陵阳,庚高丘,庚下蔡,庚居巢,庚郢”,此处居巢近郢,而过去认为楚怀王时的郢指江陵,《史记·楚世家》载楚平王时吴王灭居巢,“楚乃恐而城郢”,殷涤非、罗长铭认为郢当为寿春,在今安徽寿县,那么,寿春为郢就不必始于考烈王,而在楚怀王时期。这个结论,对于我们研究屈原《哀郢》和屈原的放流路线图,开辟了一个新思路。

《哀郢》有“当陵阳之焉至兮,淼南渡之焉如”一句,此处“陵阳”所指是否地名,以及此地名在什么位置,历来学者有不同看法,钱征根据《鄂君启节》之《车节》提到的“庚陵阳”,力证此陵阳即今安徽池州,是《越绝书》所载“屈原隔界放于南楚”的范围①。如果屈原时代郢在寿春,屈原出了郢都,很快到了陵阳就是可以理解的了。

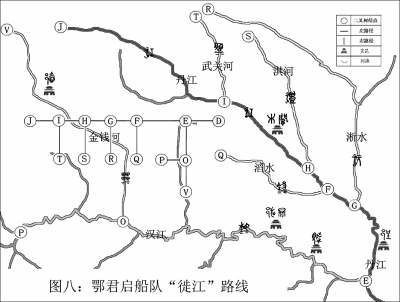

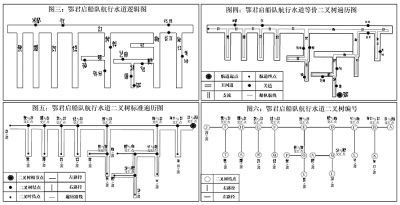

《鄂君启节》的发现,可以帮助我们思考屈原作品中所提到的地名和水系的古今迁移情况。汤炳正曾参照《鄂君启节》的地名顺序勾画《九章》屈原行迹,确定屈原的放流路线是从江陵纪南城郢都沿江东下,直达《鄂君启节》提到的泸江、陵阳;再溯江而上,直达汉北;又沿江而下,西南溯沅,直抵溆浦;东济沅、资、湘水,到达汨罗。②汤炳正先生描述的屈原放流路线,屈原在“几条路线往返奔走,忽而东南,忽而西北,忽而西南,甚至认为去汉北和溆浦是因为这两处曾为抗秦前线,言外之意是说屈原有奔赴前线杀敌的动机”,显然是不可能的事情③。无疑,《鄂君启节》的地名次序是可靠的,但如果按照《鄂君启节》的地名和水系次序解读屈原作品中屈原的旅行踪迹,似乎又是不可能的。这就促使我们思考,《鄂君启节》和屈原作品中的地名和水系与我们今天所知的同名地名和水系可能存在着迁移和改道的问题。

屈原《九章·抽思》有“有鸟自南兮,来集汉北”一句,一般认为这是屈原居汉水之北所写。林云铭《楚辞灯》肯定屈原曾经居汉北郧襄一带,即今天的湖北郧阳和襄阳地区,日本学者船越昭生和中国学者陈伟都认为《鄂君启节》中鄂君的封地在河南南阳,即西鄂④,那么,鄂君启车船行踪,就必须以西鄂为中心。于省吾《泽螺居楚辞新证》用《鄂君启节》的《车节》和《舟节》所载陆路、水路为证据,确定了楚怀王入秦路线,因为于省吾认为“有鸟自南兮,来集汉北”指的是楚怀王入秦。也就是说,于省吾的楚王入秦路线图,实际就是屈原放流汉北的路线图。

《鄂君启节》中《舟节》和《车节》中的地名和水名,很多见于屈原和宋玉的作品中。如《舟节》中的湖、汉、夏、江、湘、沅、澧、鄂、郢,《车节》中的鄂、高丘、下蔡、郢。《鄂君启车节》有“高丘”地名,“高丘”见于《离骚》《高唐赋》《淮南子》和《九叹》,这里涉及的作家屈原、宋玉、刘向都是重要的楚辞作家,而淮南王刘安是最早为《离骚》作传的人,是汉代初年传承楚辞文献的重要学者。而《车节》中提到的“繁阳”后紧接“下蔡”,或者即宋玉《登徒子好色赋》中“嫣然一笑,惑阳城,迷下蔡”中的“阳城”。《鄂君启节》提到的“居巢”,即屈原《远游》所说“南巢”,《楚辞章句》注《天问》“妹嬉何肆,汤何殛焉”曰:“言桀得妹嬉,肆其情意,故汤放之南巢也。”《史记·律书》曰:“昔黄帝有涿鹿之战,以定火灾;颛顼有共工之陈,以平水害;成汤有南巢之伐,以殄夏乱。递兴递废,胜者用事,所受于天也。”南巢是汤放桀的地方。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制