名家情系荣宝斋

“在画家的圈子里,一提画就会提到琉璃厂,而提到琉璃厂自然绕不开荣宝斋。”琉璃厂西街一座碧瓦飞檐的建筑里,画家杨彦侃侃而谈。对于荣宝斋,杨彦有一段难忘的记忆。20世纪70年代,他的第一幅画就是被荣宝斋买走的,荣宝斋以40元一幅的价格收走了他的10幅画。

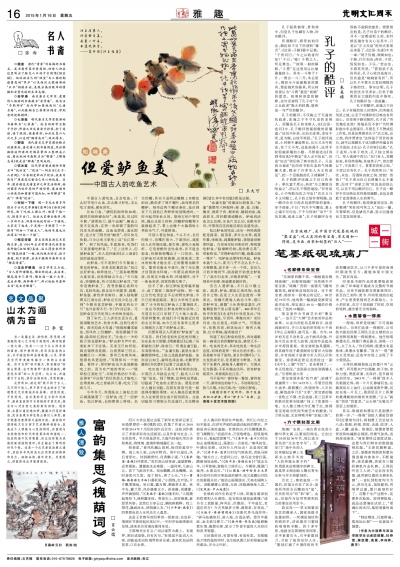

荣宝斋作为书画艺术的“聚宝盆”,一直不乏“大牌”艺术家的作品和故事。从室内所挂吴昌硕的字、徐悲鸿画的马、齐白石绘的虾和张大千的《华山云海图》,就可见一斑。当年,54岁的齐老只身来京,由于画风冷逸,外加木匠出身受人歧视,他的作品起先并未得到重视。荣宝斋却独具慧眼,将其画作挂于最显眼的位置并大加推崇,齐老的画才逐渐为世人所认识和接受。徐悲鸿还曾在这里挂过一副《水牛》,上题“牛饮”。老舍看到了,一本正经地说:“这张画应该挂到酒铺儿去。”引得哄堂大笑 。

荣宝斋前身是“松竹斋”,始建于清康熙十一年(1672年)。尽管历经鸦片战争、清朝覆亡、民国纷争、八年抗战、解放战争乃至“文革”,荣宝斋却能一直屹立不倒,光昌流丽,其三百多年的跌宕故事为琉璃厂抹上了浓重的一笔。文人雅士携大作汇集于此,使得荣宝斋成为民间书画艺术的殿堂,与万里长城、北京烤鸭并称“京城三绝”。

方寸镌刻萃文阁

琉璃厂东街,一座古香古色的小楼叫萃文阁,以篆刻而闻名。它创立于20世纪30年代,现已成为著名的“北京老字号”。天安门广场中央的人民英雄纪念碑上毛泽东主席手书的“人民英雄永垂不朽”和周恩来总理题字的碑文,就是萃文阁创始人魏长青先生参与并主持篆刻的。

历史上,秦始皇统一六国后,印玺文化有了区分:皇帝所用的玉石雕刻为“玺”,官员所用为“印”和“章”。由此,印玺作为信用凭借和权力的象征沿用至今。

段京良——萃文阁篆刻技艺的继承人,国家高级书法篆刻师。一双满是皱纹和伤痕的手,讲述着学习篆刻的艰难和辛酸。四十多年前,他就坐在简陋的房间里,左手拿着石头,右手拿着刻刀,开始了他的治印人生。“篆刻打通了中国传统的书法和雕刻艺术,从三千多年前的商周时期流传至今,最能体现中国文化。”段京良说。

印章是书画作品的重要组成部分,缺了印章就不能成为完整的书画作品。历来书画家都非常重视用印,甚至自己刻印,使书、印有机地结合起来,产生更美更强的艺术感染力。小小的印章,在方寸间刻画了时间、空间的轮转,蕴含着无穷的韵味。

水墨馨香一得阁

一得阁,同样是琉璃厂不可或缺的标识。当我们走进一得阁时,公司技术副总经理王泽民正在五楼的办公室里辨别真假一得阁墨水。他仔细观察墨水后,将墨汁凑近鼻尖,深吸一口气,点了点头,“你们闻闻,假墨水有恶臭味,真墨水有馨香。”因为“一得”墨水太受欢迎,近些年市场上出现了不少假冒品。

王泽民刚刚检验过的墨汁叫“云头艳”,所用墨灰产自福建,粒子细,亲和力强,黑度浓重,光泽好,是书画用品的珍宝。2003年,“一得阁”技术人员根据史料,将一片片瓦靠墙而垒,在最底层点上油灯,让油烟逐渐升腾,沉淀在每一片瓦上,取顶层瓦片上积聚的最薄最细的烟炭来制墨。“云头”就是“顶层”的意思,“云头艳”比喻瓦片顶层上的烟炭。

其实,取烟炭和墨灰只是制墨汁的第一步。“一得阁”创始人谢崧岱曾写《论墨绝句诗》,将制墨工艺总结为八法:取烟、研烟、和胶、去渣、收饼、入盒、入麝、成条。取烟后,制墨者要把骨胶和纯碱放在桶里,用蒸气加热,直到溶成液体。“液体要经过浓度试验,这要与我们特有的数据值相匹配。”王泽民解释道。之后,制墨者将烟炭和墨灰倒进桶内液体中,不断搅拌,使其黏稠,再放在三辊研磨机内去轧磨。王泽民听老工人讲,“过去没有机器,就用磨豆腐的石磨来轧磨”,一直轧到粒度均匀为止,然后兑水,加防腐剂,用绢罗过滤,墨汁就制作好了。在整个生产过程中,还要多次检验。原料要检验,成品还要滴在试纸上,“看滴出的水印,鉴别质量的高下”。

“制法精良,任意挥毫,落纸如云烟”——这就是中国墨。

(作者为中国青年政治学院学生记者团顺馨、杜侨雪、蒋凯警、高星、李昀桦、唐芳)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇