“在多年下乡体验生活的过程中,我觉得到生活中去犹如泡酸菜,菜需要浸泡在菜坛中一段时间方可变为酸菜。如果只是在酸汤中沾一下就拿出来,菜是不会酸的。深入生活也是这个道理,到一个地方去写生,也需要待一段时间并尽可能再次下去,三番五次地体验,才能谈得上对一个地方的了解,才有可能画出这个地方的味道,找出特有的笔墨及形式语言。”

翻阅国画家赵振川的诸多评论文章,引用他上面这段话的概率十之七八。

绘画与泡菜,本来风马牛不相及。可对于已过悬车之年的赵振川来说,这种比喻,却是他自己一种独特的艺术感悟。

“一手伸向传统,一手伸向生活。”画室中,当讲出这句“长安画派”的经典口号后,赵振川略微停顿,沉思片刻,时空中,刚刚还兴风作浪的嘈杂瞬间湮灭,变得凝重而安静。

几杯红茶置于案头,香气已经有些弥漫开来。

聆听者大都屏住了呼吸,或欲言又止,或低头静默,众人都在等待这位满头银发的画者,讲述他从艺50多年来的酸甜苦辣。

赵振川想起了自己的父亲,想起了自己的师友,想起了自己“一待就是八年”的陇东山区。

雏凤

20世纪30年代初,日寇入侵东北,中华民族命运垂危,美术界也奄奄一息,乱象丛生,而就在这时,平静的水面泛起了一阵不小的波澜,一位北方青年画家闯入画坛,他就是赵望云。

“他以天津《大公报》记者身份在河北省境内旅行写生,每天在报上发表作品一幅,题材都是北方农村寻常百姓生活。不论当时毁誉,这在中国美术史上是件新鲜事。”(张仃语)

“父亲从上世纪初以勃勃青春之朝气,以农村写生横扫当年画坛之颓气,以‘塞上写生’、‘泰山石刻’显赫神州画坛,又投身烽火连天的抗日战场,编辑出版当时仅有的《抗战画刊》近40辑,为民族解放做出贡献。”在纪念父亲赵望云百年诞辰的文章中,赵振川这样回忆,“1941年,《抗战画刊》停刊后,冯玉祥将军要为父亲在政治部第三厅安排工作,父亲没有接受。当时,父亲只有30多岁,在这人生的转折处,他毅然放弃了食俸禄的优越生活,选择了北上西进,面向大西北这未知的处女地探索生活,开始了自食其力的布衣画家生涯。父亲把艺术看得高于一切,把能到祖国任何一个角落去写生认为是人生最大的幸事。”

1944年1月,也就是赵望云定居西安的第三年,三儿子赵振川出生,弟弟赵季平小他一岁,后来成为我国著名的作曲家,现任中国音乐家协会主席、陕西省文联主席。

孩提时代,赵振川曾一度住在西安碑林的院子里,石刻、碑文、造像,秦汉唐宋的古老遗存在一群孩子的嬉戏与吵闹声中显得格外宁静。

一直生活在长安画坛的风口浪尖,经历着兴衰与沉浮,赵振川耳濡目染,是最直接的受益者。

翻开艺术年表,你会发现,虽然赵振川自幼追随其父,没有间断过笔墨的锤炼,但他却有着并非“科班出身”的经历。

1959年,初中毕业后,赵振川被不情愿地分配到西安统计学校。谈及此,他半开玩笑地说:“那时,我政治经济学学、运筹学都还学得不赖呢,就是数学差了点,对于一个学统计的,这有点说不过去啊。”

话语中我能隐约感到一种无奈,因为就在那一年,父亲赵望云被打成了“右派”,这对于只有15岁的赵振川来说,在那种氛围下,让他去选择自己的人生道路变成了一种奢望。

“我学习中国画始于1962年,当时国家遇到了大困难,我中专毕业后在家无事可做,于是决定学画。恰好当时原西安美协为培养青年国画作者成立了学员班,采用老画家带徒式的教授方法。当时,石鲁、何海霞先生及我的父亲赵望云都带学生。在父亲和石鲁先生的安排下,我进入了学习班,父亲请石鲁先生做我的老师,从此开始了自己的艺术生涯。”

“从不自觉到自觉、从被动到主动”,就这样,赵振川踏上了艺术创作这条道路,看似平坦顺利却布满坎坷。

而20世纪60年代初,以赵望云、石鲁为首的“长安画派”的6位代表人物在中国美术馆举办了“西安美协中国画研究室习作展”。“长安画派”由此声名鹊起,这群西北画坛锐意改革的艺术精英以其强烈的现实精神和浓郁的地域特色进入世人视野,书写了现代中国画史上光辉的一页。

有了家学渊源的言传身教,有了名师传承的循循善诱,赵振川这棵年轻的“酸菜”在如此一个旁人无法比拟的“菜坛”中“发酵”着,并渐渐有了味道。

1964年,赵振川20岁,其作品《山林新声》入选第四届全国美展。画作能够迈进全国性的艺术殿堂,对于一个年轻画家来说实属不易。“好一只关中的雏凤,振翅飞入画坛,已是清音可爱,超迈可期了。”(熊召政语)

“名人的子女虽条件优越,往往因有父辈大树遮蔽,很难脱颖而出。他们要想有所作为,不仅要有志向、要勤奋、要有机遇,还要看自身的艺术资质……赵振川凭借自己的艰苦努力和自己的天分,积蓄了在艺术上拼搏的韧性和胆识,他和他父亲对‘长安画派’相继做出的突出贡献,已成为当代中国艺术史上的一段佳话。”中央美术学院教授邵大箴对子承父业的赵振川这样评价。

然而,甜与苦之间的转换有些迅速而无常。

同样是在1964年,国家号召知识青年上山下乡。到农村去还是留在美协学习班,对赵振川来讲,面对生活道路的第一个十字路口,作出选择是困难的。

“感谢父亲,是他为我做出决定。父亲说,一个画家,脱离了生活是不会有出息的。”在赵振川的心中,赵望云的教诲是严苛的,他遵从了这位“长安画派”开山宗师的意愿。

我曾经想以一个当代年轻人的口气问赵振川,“你当时想过反对,不去吗?”但是话到嘴边又咽了回去。

“父亲的态度很坚定,我别无选择。下乡插队到了陇县李家河乡普陀生产队,一干就是八个春秋。这八年使我脱胎换骨。八年的农村生活,使我认识了生活的真谛,至少让我锻炼成了一个劳动者,使我在以后的艺术劳动中,变得坚韧,在困难面前有了信心,不会动摇。”

“1964年12月26日,陕西关中平原的最西北角。”赵振川的人生坐标发生了一次重大改变。

整整50年过去了,如今,回忆起陇东山区八年的“浸泡”,赵振川试着把那时的艰苦说得轻松些,黝黑的窑洞,崎岖的山路,匮乏的资源,仅有的一本“保尔·柯察金”,“仿佛回到了汉代”。

八年间,赵振川把乡间的农活都干遍了,而且都还干得不错。当然,青年时期的插队生活给予他更多的是精神上的洗礼、感悟。

“石鲁先生曾讲:要做生活的地主富农。石先生是鼓励我们做生活的富有者,希望我们能到生活中去,做生活的主人。时代虽然发生了变化,但我始终认为要坚持这一认识。师兄黄胄曾告诫我:真正的艺术家是从泥土里滚出来的。”

农闲之余,年轻的赵振川依旧坚持着写生和创作,“那时候,未来是个什么样子,谁也不知道,但我不想废掉自己的一技之长。”

突破

1971年7月,赵振川返回西安,在陕西省火线文工团从事舞台美术工作,每年均深入三线地区慰问铁道兵。

20世纪70年代后期,赵振川终于辗转回到陕西美协,走上了专职国画创作岗位。在当时“长安画派”的掌门人、赵望云的二弟子方济众的鼓励下,他深入生活,不断地锤炼笔墨功夫,找寻着属于自己的一套艺术语言。

对于学习绘画的人,深入生活是一门必修课。八年的艰苦岁月,赵振川磨炼了意志,提纯了灵魂,他真正理解了“生活”二字对于一个艺术家的重要性,真正理解了“长安画派”的艺术精神,也明白了父亲对儿子的一片良苦用心。

“父亲一生热爱艺术,热爱劳动人民,尊重普通的劳动者。他在青年时刚步入艺坛就曾发誓一生不画不劳动者,而他一生的艺术实践,正是他誓言的印证。”

早在20世纪60年代初,赵振川就跟随赵望云到甘肃一带写生数日,随后曾在西宁、兰州、西安举办了写生画展,受到了广泛好评,并创作了《青海湖》《风雨归牧》等作品。

当时,面对有人提出了“离阶级斗争远了点”的异议,赵望云毫不犹豫地反驳:“他不懂艺术”,而不予理睬。

“历史印证了父亲在美术创作上所坚持的艺术道路是正确的。”赵振川佩服父亲的勇气与定力。

在赵振川看来,“面向大西北”是父亲赵望云人生的一步重要抉择,中国画坛上之所以出现黄胄、方济众、徐庶之等这批艺界翘楚,陕西乃至西北地区中国画之所以能蓬勃发展,中国画大西北人文风情的审美新天地之所以能淋漓展现,皆缘于此。

赵振川用自己的画笔追赶着父亲的脚步。陕北安塞、延川、延长,陕南西乡、紫阳,兰州,敦煌,吐鲁番,乌鲁木齐,伊犁等等,此后的几十年中,他的足迹遍布整个大西北,俯下身,“到民间去”。

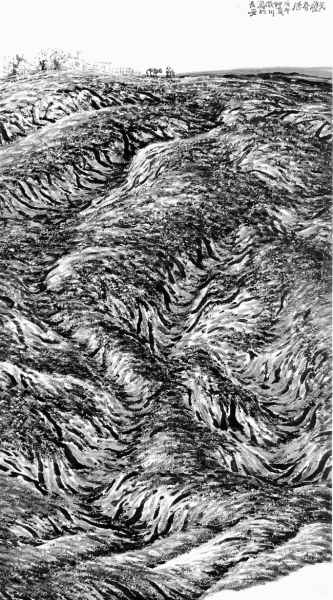

在赵振川的众多作品中,有一幅佳作因为“表现大西北戈壁的独特地貌”经常被提及,那就是《戈壁春居》。

“他有掌握大构图的气势,如《戈壁春居》那幅表现吐鲁番地貌气象的作品,古人无此皴法。”在张仃看来,赵振川能出如此精品,是因为他“不断地在下面跑,深入生活,完成了大批量的作品”。

《戈壁春居》“明显带着试验性”,评论家孙克赞叹赵振川“用了新的皴笔,以浓、淡、湿黑和朱红、土绿画了一张很有味的画”。

“他通过师造化,认真体察创作对象,找到了属于自己的绘画语言。他在对中国北方黄土高原的反复描绘中,结合前辈的成功经验,逐渐发明了自己独特的表现语言,是迄今为止,表现北方土质山水、黄土质感最传神最成功的皴法之一。”胡马认为,“八五”美术新思潮后,赵振川不声不响,只埋头写生,进行试验,此时其山水画创作已然进入了一个新的境界,他“用辛勤的劳动作出了最响亮的回答”,用自己在技法上的创新和突破,“低调”回击着当时美术界的各种质疑。

1989年5月,赵振川创作的《苍凉古原》入选全国第七届美展。同年9月,他赴新疆写生。1990年5月,在完成近百幅水墨写生画后,赵振川返回西安创作完成了《戈壁春居》《天山牧歌》等40余幅作品,而其年终作品《五月天山雪》参加了中国画研究院第三届院展。

“记得十几年前,正是苹果花盛开的春天,我到新疆伊宁,应一位苹果园主人的邀请,去他们家做客。主人的小土木屋坐落在园子的一角,土木屋上挂着红门帘,屋子里地上铺着新疆民族特色的大地毯,地毯上的小桌摆满食品,土墙四壁的小窗挂着粉红色的窗帘,温和的阳光射入屋内,洋溢着温馨。主客围绕小桌盘腿席地而坐,吃着香喷喷的点心,喝着热乎乎的香茶,热情的主人弹起冬不拉,欢乐的维吾尔族音乐使小屋里充满笑声。”在早年的回忆文章中,赵振川这样描写新疆这片神奇的土地。

这种机警、敏锐的洞察力源于赵振川对大西北的真挚的热爱,这里的山山水水、沟沟壑壑他烂熟于心,这里的淳朴民风、暖暖温情他难以忘怀。“我以为深入生活,除了写生、拍照外,和当地的老百姓交朋友,对于体验当地风情,了解当地情况,增加对生活的记忆大有好处。对生活从外在的观察到内在的理解,由感性的认识到理性的认识,能够全方位地增加创作欲望,提高创作能力。”

梳理

1994年初春的北京,赵振川迎来了自己艺术生涯的一次重要梳理,3月12日,“赵振川画展”在中国美术馆开幕。

80余幅力作,30余年的绘画成果,赵振川,这位“长安画派”后继者为世人交出了一份满意的答卷,而《窑院》《梨花四月雪》《黄河之滨多枣林》更是被中国美术馆收藏。

随后的学术研讨会上,赵振川得到众多名家的赞许——

“我们小师弟的展览的确很轰动,很有出息,何海霞说了一句:振川跳出来了。有自己的风格,整个效果不错,这一点很不容易。并且得到了我认识、见到的一些专家和前辈的好评。这和振川有些天分、但主要还是和他的辛勤耕耘分不开。”黄胄说。

“我看了画就吓了一跳,觉得振川很有潜力,路子很正确,目的很清楚,他的前途是无限的,现在可以拿出去向外交流。振川继承了他父亲的传统,经过努力有了很大的进展,有了新的面貌,我感到后浪推前浪啊!”关山月说。

“我很高兴,这西北风吹起来了。最近这几年西安的,长安画派的,很多人在动摇,想放弃笔墨,这笔墨是我们民族的东西,是不能放弃的。振川这一点我觉得很好,没有被这种‘新潮’冲昏头脑,而是踏踏实实地在做基本功。这次展览,我认为很成功,主要是刮起了西北风,老年人、中年人、青年人都很兴奋。我希望理论界,好好的就振川这次画,再吹吹西北风,把我们中国山水画的正风扶起来,西北风就是正风。”不止于此,张仃更是在稍后5月19日的《人民日报》上撰文《长安画派后继有人》重点推介这位“西北风”的刮起者。

1998年元月,赵振川被陕西省委任命为陕西省美术家协会党组成员,主管美协业务工作。

虽然职务工作日渐繁重,但赵振川仍不忘父亲“到民间去”的嘱托,一有空闲,他就会到秦岭、渭北和陇山一带去转一转,去“泡一泡”,寻找新的创作灵感。

“带着感情,到生活中去认真观察,切身体会,细心研究,深刻领悟,反复深入,长期坚持了才有可能练就一双猎隼般的慧眼,翱翔于生活的天空,才能捕获创作的灵感和素材。”虽然天生一副小眼睛,但一拿起速写本,赵振川的目光却如鹰般犀利,他善于捕捉生活是大家有口皆碑的。“到生活中去采风不光是画,关键是勾起你的许多感受,艺术从感受中来,便于创作,便于发展,而从套路中来的则融合不了感情,也难进入个性化创作。”

陕西作家陈忠实则坦言:“赵振川的山水画分量感足,厚重、扎实、大气。他的绘画有着牢固的生活根基,不是从书本到书本的产物,也不是只坐在画室里就可随便完成的东西。他的画里似可嗅出民间生活烟火气味,感知世道与人心。这一点不仅超凡脱俗,而且注定了画作的生命活力,也呈现出独禀的个性气质。”

10多年前,赵振川曾专程送陈忠实一幅国画,也名为《白鹿原》,这让这位小说《白鹿原》的作者为之一振,画家与作家在心灵层面上完成了一次激情的碰撞。

“我久久品尝,感到一派不凡的气韵。他说他专程到白鹿原上感受这道古原的气象,作成此画。我玩笑说,你该叫我为你领路当向导。”陈忠实说。

富矿

这几天,赵振川关注了一位被网民誉为“街头野生摄影大师”的年轻人。他叫刘涛,32岁,合肥的一家供水公司的抄表员。

“我热爱生活,热爱自己所追求的东西,但常常备受打击,因为我没有学历或者说什么别的东西,我无法去掌握自己的命运,所以下班后我选择在街头游荡,拍摄那些荒诞、真实的东西。”于是乎,城市生活最世俗的场景,在刘涛的镜头里得到了独特的诠释。

“生活是一座富矿,而对于一个艺术家而言,真善美就是那闪闪发光的金子,等待你去发掘、开采和提炼。‘长安画派’的老前辈们就是善于在生活中发现美、捕捉美,他们年轻时也是这样走过来的。”提起刘涛爆红网络的“冷幽默图片”,赵振川感慨万千,“其实,深入生活是一句老生常谈,如今,有些人的下乡写生变成了前呼后拥的作秀之旅,凑热闹,赶场子,失去了本来的意义和价值,变得肤浅,没有内涵,没有体温。”

赵振川不会忘记,师兄黄胄在速写上下了多少苦功夫,“父亲让他白天在街上速写,晚上再回家用毛笔把这些素材重画一遍,那量大得惊人。”

赵振川不会忘记,年轻时,他把厚厚的速写本交给石鲁先生审阅,只得到了一句冷语,“你这样还是不够啊。”赵振川明白,老先生不是在打击他,而是在鼓励和引导他。“绘画是一门实践的艺术,不可能一蹴而就,不怕画坏,怕你不干。”

赵振川不会忘记,父亲赵望云在辞世前的一个多月,听说儿子要去户县“蹲点”时,还鼓励他:“那是好事,你能下乡好得很啊!”

赵振川更不会忘记,父亲那本著名的《农村写生集》。1933年春节前夕,赵望云应《大公报》之邀,以特约记者的身份,从天津启程下乡,历时三个多月,绕行冀南十余县境,“终日坐着大车奔波田野,夜宿小店”,为《大公报》画了130幅农村风貌。

“我感到农民的生活只有纯朴沉毅,他们在享受着人间的至乐。然而种种灾祸,却又使他们充满了悲凄,滴落着热泪,我就把他们的哭、笑,一齐从笔尖送到了纸上。”赵望云在《农村写生集》自序中这样写道。

“一个艺术家要有自己的爱国情怀。”在赵振川心中,时代造就了赵望云,造就了“长安画派”。时代在前进,文化必然会在渐进中变革。“现在我们已经有了从容、自信的心态,可以更清醒地来看待我们的民族文化、传统精神,用时代的眼光来品评我们的中国画……‘长安画派’成功地用笔墨语言表现时代精神,对我们的启迪就是要体悟生活。‘迹有巧拙,艺无古今’,创造民族的、传统的、时代的中国画作品是当代艺术家的自觉活动和必然选择。”

西安大唐芙蓉园外的一片棕色楼宇,优雅而宁静。茶越来越淡了,而故事却越讲越入味。父与子,笔与墨,情与思。赵振川,这个率性随和、银发满头的老者,把其所思、所想、所感与我们娓娓道来。与其说他是一坛酸菜,不如说他是一饼普洱,陈而醇厚,老而弥坚。

(本文图片均为资料图片)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制