读经典还是追流行,对于今天的孩子来说,这是个问题。

由新阅读研究所联合北京十一学校历时三年共同研制的“中国中学生基础阅读书目”日前出笼。《红楼梦》《边城》《老人与海》……一众经典悉数在列,该书目研制总主持人、中国教育学会副会长朱永新在发布会上明确表态,在他眼里,“不读这100本书的学生不是合格的中学生”。

几乎在同一时段,一项总计15万人参与的“百本经典阅读”情况网络调查公之于众,结果显示,读过《三国演义》的人最多,但也只有2.62%,读过《百年孤独》的人很少,仅有1%。

读经典,理想与现实真的如此遥远?当经典遇到新生代,我们又该如何疏导?

经典书籍是“佳酿”

“读书就要读经典”,几乎所有对于阅读的警世良言都少不了这一条。从小学到中学乃至大学,孩子们读着各类推荐书目长大。

记者找来了一份北京某小学的推荐书目,一年级有《弟子规》《法布尔昆虫记》《三字经》等,二年级是《狐狸列娜的故事》《千字文》《爱的教育》《绿野仙踪》……六年级是《红楼梦》《钢铁是怎样炼成的》《战争与和平》《童年》。在记者的调查中,经典书籍几乎占据了各类书单的主要位置。

近期在网络上被广泛转载的“15位知名大学校长推荐书单”,同样充满了对青少年阅读经典的“期许”,《乡土中国》《中国哲学简史》《平凡的世界》等均名列其中。

在北京西单图书大厦,张先生正在翻阅《平凡的世界》,这本十八岁时读过的书令他至今记忆深刻,“书中主人公的故事一直激励着我,苦难是阅历更是动力”,有时间的时候,他还会反复阅读。

经典的价值显然正是它被一再推荐的理由。复旦大学校长杨玉良在推荐意大利作家普里莫·莱维的《被淹没和被拯救的》时就说:“物质生活的丰富,不能取代精神与心灵的丰满和富足,愿大家多读书,读好书。”

长期从事语文教育研究的北京师大二附中李煜晖老师曾经态度鲜明地将书以“经典”与“粪土”相区分。在他看来,“经得起时间考验的经典书籍是‘佳酿’,而青少年正处于阅读的黄金时代,这些书能够为他们打好阅读的底子、审美的底子和人格的底子,即使在今天也很有必要去读。”

兴趣少 没时间 经典难啃?

“好不容易翻开老师让读的书,没读几篇,肯定又忍不住拿起那些奇幻、打斗的书去了。”这位三年级孩子妈妈的烦恼,在记者调查中得到了印证。

北京市丰台区某重点中学的高一学生高梦迪看的经典也不多。课余时间有限的她直言不讳,看一些经典存在着“功利目的”,仅仅是为了应付考试,《傲慢与偏见》才在这种情况下读完。朱永新对此有自己的理解,“在这个为考试而忙碌的时代,长期坚持阅读,跟随经典而行很不容易。”

刚给学生讲完《红楼梦》的语文老师胡杰认为,“部分经典存在时代局限性,读不懂这些作品也不难理解,更别说主动去读了。”根据2013年广西师范大学出版社对近三千人进行的调查,最后列出的“死活读不下去的书排行榜”,四大名著悉数上榜,其中《红楼梦》更是高居榜首。高梦迪回忆自己读《红楼梦》时,几乎快看不下去了,“书中的古诗词太多了,有的根本看不懂。”对于书中所表达的一些情感,她也难以理解,“有很强的距离感”。

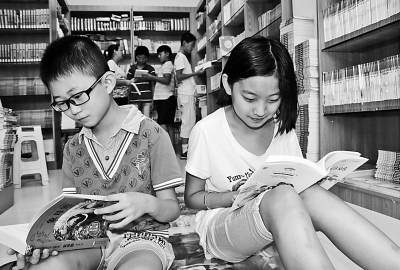

相比之下,他们这一代青年人更愿意读自己感兴趣的科幻题材的书,最近流行的《三体》等小说就深受中学生的喜爱。“00后”的刘宇同的书包里总是装着一本这样的书,“我喜欢读轻松、有趣的书,毕竟属于自己的阅读时间很少”,他同样对被人们视为“大部头”的经典连连摇头,“根本看不完”。

当然,网络阅读更加剧了青年学生与经典之间的距离。中国新闻出版研究院的调查显示,2013年我国成年国民人均每日读书时间不足14分钟,人均纸质图书阅读量为4.77本;数字阅读(网络阅读、手机阅读等)的接触率为50.1%,较2012年上升9.8%。“青年人受网络阅读的影响可能更为严重”,李煜晖认为,“碎片化的网络阅读很难与纸质阅读相提并论。这种‘浅阅读’方式拉开了青年人和经典之间的距离。”

经典究竟怎样润物细无声

每周一节的阅读课是高梦迪和同学们最喜欢的,他们可以随便阅读任何想看的书。胡杰老师认为,“阅读是一种个人化行为,提高学生们对经典阅读的兴趣,我们只能进行引导”。

高梦迪还记得胡杰老师在课堂上放过《悲惨世界》的电影。在看完电影后,她主动找来《悲惨世界》这本书来读,这是她读完的第一本世界名著。原本以为《悲惨世界》是枯燥乏味的她,看完书之后感觉完全相反,“在这部书里我看到了人性的闪光点,让我觉得要做一个正直的人”。

北京师大二附中文科实验班将“学生兴趣”和“学习需求”并重,形成具有个人特色的经典阅读,读书会和文学沙龙已经成为学生们阅读交流的重要平台。除了调动起阅读兴趣,李煜晖认为,“读经典是从容、持久的事情,不一定要用大块时间去阅读,睡前读一会,课间读一会,积少自然成多”。同时,他认为在阅读时对待书籍的态度也很关键,“不要怀着朝圣心态去看待它,而是把这些经典当作普通朋友,可以存在疑问,甚至是提出质疑。枯燥乏味只是暂时的,迈过这道坎,收获肯定很多”。

学生方宇就是在专项阅读课程上读完了《世说新语》,“看完这些精炼的小故事总是能引发我的思考,成为我了解传统文化的入门”,《聊斋志异》和《庄子》已经列入了他的阅读计划中。(本报记者 陈 鹏)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制