芷江,湘西边城,因屈原《楚辞》中的“沅有芷兮澧有兰”而得名。1945年8月21日,日本降使今井武夫一行飞抵芷江,交出百万侵华日军兵力分布图,并签字接受关于日本投降详细命令备忘录,芷江从此以“胜利之城,英雄之城”而闻名中外。

9月3日,“中国人民抗日战争胜利纪念日”,我们来到湖南省怀化市芷江侗族自治县飞虎队纪念馆,回望那段烽火岁月。

“飞虎队纪念馆坐落于芷江机场东边,是目前国内唯一全面反映美国盟军陈纳德将军率领飞虎队援华抗战的专题性纪念馆。”芷江飞虎队纪念馆馆长吴建宏介绍,纪念馆主要由抗战时期的中美空军指挥塔旧址、中美空军联队俱乐部旧址、飞虎队纪念馆组成。

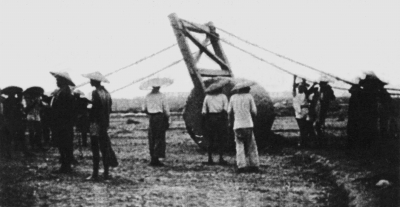

飞虎队纪念馆陈列馆里,大量中美飞虎队员曾经使用过的学习用品及原始照片,再现了当年飞虎队员英勇抗击日寇的辉煌战绩:70多年前,“飞虎队”创始人陈纳德先后率领18223名美国空军将士、1161架飞机援华抗日,共击落日机2600多架,打死打伤日军66700人,为与外界隔绝的中国军民运来了736374吨急需物资。

芷江机场始建于1936年10月,在中国抗战史上留下了辉煌业绩,享有“远东第二大机场”的美誉。芷江机场担负着对华北、华中日军驻地的战略轰炸,切断日军后勤补给线,封锁长江、湘江和京广铁路运输线,阻击日军向西南进攻等重要军事任务。尤其是在1945年4~6月,中美空军四百余架战机聚集芷江参加“芷江保卫战”,在200多公里的战线上担负着掌握战区制空权和战场空中增援等任务。此战以中国全胜、日军惨败而结束,成为中国抗日战争正面战场的最后一战。

离开芷江机场,记者驱车沿320国道前往抗日战争胜利受降纪念馆。馆前的受降纪念坊为四柱三拱门式建筑,保持了特有的民族建筑风格,显示了中华民族威武不屈的浩然正气。它高8.5米,宽10.64米,厚1.1米,青砖砌就,水泥筑底,镶嵌明山石上,刻有国民党军政要人题词。这是华夏大地唯一纪念中国抗日战争胜利受降的标志性建筑,被世界称为“中国凯旋门”。

穿过受降纪念坊左拐往北50余米处有三栋黑色木结构平房,左边有当年何应钦的办公室,右边是中国陆军总司令部,正中坐北朝南的一长排平房就是当年举行受降仪式的地方—受降堂。房间里的一切,都保持着69年前的原貌。

“为什么放在芷江受降呢?原因有四个,一是原先确定的江西玉山机场遭到破坏,没有修复,而芷江机场交通便利。二是芷江机场的空军实力雄厚,有数百架可随时起飞作战的飞机,向日军降使展示空军实力,可以对日军产生一定的威慑作用,争取受降会谈的主动权。三是当时日军在中国还有一定的实力,部分日军有拒降心理,受降地点选择在芷江,安全警卫可以得到保证。四是湘西会战日军惨败,让日军在此段投降,能让他们体会到‘日落芷江’的滋味。”讲解员宋美娇介绍。

如今,中国人民抗日战争胜利受降旧址成为全国爱国主义教育基地和全国文物保护单位。曾是盟军远东战区第二大机场的芷江机场、中美联军空军指挥塔,以及“芷江保卫战”留下的历史遗迹,成为世界反法西斯战争胜利的重要历史见证。芷江,已深刻在中华民族与全人类的记忆中,永不磨灭。(本报记者 唐湘岳 本报通讯员 龚卫国 唐召军)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇