1978年秋,在北京市东兴隆街的一幢旧式木楼里,北京出版社文艺编辑室的编辑们创办了《十月》杂志。这是“文革”后国内创办的第一份大型文学杂志,它以刊发中短篇小说为主,兼顾其他形式和体裁的作品,至1981年发行量已达50多万份,引发了国内大型文学双月刊的创办热潮。《十月》杂志也由此开始了它的辉煌历程……

文学的黄金时代

至今提起上世纪80年代,恐怕感慨最多的就是文学圈里的人了。尽管在“文革”结束之后,中国当时面临的经济困局已经非常严峻,但那时广大民众对物质匮乏的耐受力,真的是今天的人们难以想象的——正是那种对物质利益的淡泊,与对精神需求的渴望,成就了中国文学百年难遇的发展时期,那个充满激情、理想、探索、追求……的80年代。

那时候,被“文革”压制了十年之久的文学创造力蓄积在社会的各个阶层里,有历史的反思、民意的诉求、人生的困惑、命运的抗争……那是全体作家、作者们真正的“厚积薄发”的时期,也是社会公众都愿意倾听、愿意交流、愿意共同思考的时期,文学因此才可能成为亿万大众集体关注的热点。有文章极其形象地写道:“彼时文学杂志阅读在坊间确实成气候,或说成习惯,情况大致是:一本《十月》或者《当代》,往往先在大学宿舍间流动,然后可能在理发店、医院病房、工厂车间、商店柜台之间持续作布朗运动;也可能是从表哥到表妹到表妹的男朋友到男朋友的班主任……直至消弭于无形。”(张凌凌:《文学杂志的生与死》)

80年代文学的黄金时期,最大的特点恐怕就是这种文学杂志的异彩纷呈,助推着文学创作的高潮迭起。但是以往在对新时期文学的研究中,却少有研究者对这种“杂志热”现象做细致的分析,几乎全部注意力都集中在作家与作品本身。确实,文学作品的多寡与优劣是一个时代文学水准的标志,但更为重要的还在于作品能否发表,能否问世。

回顾80年代,遍及全国各省市的期刊杂志的兴衰起落,确实与文学的整体发展走向一致,而作为媒介载体,“期刊杂志”与“文学创作”究竟是先有鸡还是先有蛋?放在特定的历史阶段观察,就似乎不再是无解的谜题了。比如说,《十月》。

《十月》缘起

《十月》的创刊工作起始于1977年底,“文革”结束之后的第一年,是北京出版社文艺组组长王世敏首先提出的创意。由于当时中国的政局尚有很多不确定性,整个文学界也还处于蓄势待发、静观其变的氛围之中,所以《十月》的创刊,倒应了“工欲善其事,必先利其器”的大势,很像是新时期文学界爆出的一次运载武器的试验。

曾经有媒体的记者根据有限的采访素材,对《十月》创刊前后的情况概括地描述为“聊天聊出来的文学杂志”:“1977年夏,山东,天气炎热。张守仁、王世敏和章仲锷在一个文联会议的间隙,跑到会场外的树阴下纳凉、聊天……于是三人一拍即合,决定创办一份文学杂志。他们站在树下商量刊名,从《东风》《首都文学》一路聊开去,最终敲定了名字——《十月》。”

这一段有明确的时间、细节的描述,其实与事实有很大的出入,原因之一也许是讲述者年事已高、记忆有误。必须强调1977年社会的大环境和政治大背景都没有到允许文学“自由创意”的时代,说《十月》是“聊天聊出来的文学杂志”,确实是太不懂得历史的艰辛了。

根据中央党史出版社出版的《大转折前的序曲》一书记载,真实的1977年应该是这样,虽然粉碎了“四人帮”,却并不等于完全否定了文化大革命:

1月8日周总理的周年忌日,群众又重聚纪念碑下,要求平反“天安门事件”,呼吁“邓小平复出”,遇到极大阻力;

2月份,中央“两报一刊”发表重要社论,“两个凡是”的提法正式出炉,一切还是要按“既定方针办”;

7月份,真正的转机出现了,经过高层的斗争,党的十届三中全会恢复了邓小平的各项职务,30日北京工人体育场的一场国际足球邀请赛,邓小平突然出现在主席台上,引起全场观众掌声雷动……

8月份,邓小平开始抓科技与教育工作,召开各种座谈会,最先要解决的是大学如何招生问题,也是拨乱反正的一个突破点;

10月21日,全国各媒体刊发了党中央决定恢复高考的消息,坚冰就是从这里开始打破了……

所以把《十月》创刊的想法提前到1977年7月,提前到那个炎热的夏季,是不准确的。实际上是在1977年10月份,王世敏才提出创办《十月》杂志的想法,机缘巧合,倒是与教育界恢复高考的改革几乎同步,走在了出版界同行们的前列……

王世敏并不是心血来潮、突发奇想产生这个念头的,而是因为工作中遇到了瓶颈。当时的文艺组(后称编辑室)大致分为长篇、短篇、文艺理论、诗歌曲艺4个小组,另有一个相对独立的少儿组。粉碎“四人帮”的第一个年头,文学创作刚刚有些起色,长篇组的编辑基本都组到了适合的稿件,比如李准的《黄河东流去》、谢鲲的《雅克萨》、柯岗的《三战陇海》……其他组也没遇到大问题,唯有短篇组遇到的问题比较复杂:当时还找不到哪位作者有足够的短篇作品可以出专辑,老作家们刚刚“解放”,业余作者又实力不足,虽然编辑部收到的自然来稿日渐增多,但是水平参差不齐,题材、体裁也各不相同,很难组织成书。作为文艺组组长的王世敏,正是出于对实际工作的考虑,决定另辟蹊径,干脆办一个“文革”前创办的《收获》那样的大型文学杂志,可以同时刊发各类题材、不同体裁的作品,以解决短篇组的工作难题。

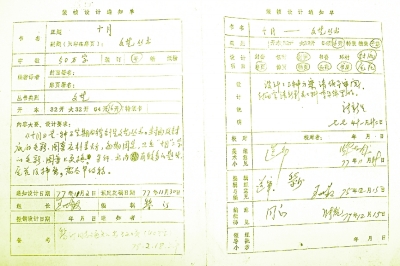

1977年10月,王世敏和章仲锷、张守仁一起去山东参加一个文艺创作会议,住在济南市的南郊宾馆。会议期间,王世敏跟另两位谈到这个办刊的想法,得到两位的赞同。在起刊名的时候,费些斟酌,还是王世敏想到了“十月”这个名字,并在工作日记中记下:“10月17日,到济南开会;10月24日,想定丛刊名《十月》……”

回京后,王世敏就在文艺组的工作例会上,让大家一起讨论创办杂志的事情,全组同志几乎一致表示支持,而且对《十月》这个刊名也很认同。会后不久,王世敏在向总编办公会上报选题的同时,确定了短篇组的3位编辑黎汀、陈晓敏和陈伟生,组成《十月》杂志的筹办小组,先把前期的准备工作做起来。

众人拾柴

当年文艺组几乎每个编辑都很乐意参与《十月》的创刊工作,积极推荐作品,因为完全没有经验,也就完全没有框框,只有肖德生曾经在“文革”前的《人民文学》工作过,知道办刊是怎么回事,王世敏非常重视他的意见。老肖比较担心的是一旦真的办成了期刊,就需要有持续不断的稿源,而当时的文学界,乍暖还寒,一切还很难预测,万一没有那么多作者那么多作品,期刊就很难办了……虽然那时谁都不知道文学复苏已经为时不远,但有些迹象还是可以感知的。比如那几年北京市创作联络办公室就设在出版社西院,做一些作家协会恢复前的组织联络工作,当时的主任是北京人艺原党委书记赵起阳。老赵是个很有亲和力的老干部,他带着郑云鹭、苗稼全等人经常组织一些活动,吸引了一大批青年业余作者,不少人后来都成了知名的作家、评论家:刘心武、陈建功、史铁生、李陀、理由、母国政、刘锦云、陈祖芬……创联办的氛围比较开放活跃,反映出当时大家对文学的发展有很高的预期;而老作家们是又一个群体,不时会听到一些“某某某归来”的信息;当时唯一没有预想到的是后来“重放的鲜花”,那批极具才华的“右派”作家们——而历史,都有了安排。

《十月》还遇到一个刊号问题,“文革”前的文学期刊都是作协系统在办,出版社只有书号,刊号必须要到市委宣传部门报批。鉴于数月之前,北京第二外国语学院的“童怀周”来联系出版《天安门诗抄》,上报市委宣传部门,却拖了很久也未获批准;如果《十月》报批再这样拖延,还真不如不要这个刊号了。正是基于这样的考虑,王世敏与张帆、李野等社领导沟通、研究后,在总编办公会上决定,先以丛书的形式出版《十月》,做起来再说,这样就为创刊赢得了时间。

到11月底,《十月》的整体装帧设计已经完成,黎汀作为丛书责任编辑与美术装帧组联系,综合大家的想法,希望封面能够做得素雅大方,不要搞得太浓烈。美编张新生很快设计出效果图:白底浅色迎春花,红色的“十月”二字,是请中央新闻电影制片厂的美工李华锦题写的,笔力大气,厚重却不失雅致……大家一看都很满意。

栏目设计上,考虑到当时的文学创作还处于低谷,就把文艺理论放到较为重要的位置。章仲锷提议搞一个“探讨与借鉴”的栏目,可以对有争议的作品做理论分析。后来几经斟酌,最后定名为“学习与借鉴”,先以刊登被“文革”封杀的文学经典作品和专家的评介文章为主,一方面是要表明《十月》推崇经典、接续传统的立意,同时标出了《十月》将要追求的文学高度。而那时,虽然一些外国电影会以内部参考片的形式小范围放映,但对国内外遭批判的文学作品还未解禁,所以篇目的选择还是有很大的风险。好在“学习与借鉴”得到了北京大学中文系和外国文学研究所的老师们积极支持,从而确保了这一栏目的高质量。谢冕也是从那时开始,与《十月》结下了缘分。

几乎在同时,大家知道了刘心武有一个短篇小说《班主任》马上要在《人民文学》第11期刊出(实际那一期是1978年1月份才出来),好像是章仲锷带来的信息:可能这篇小说会有社会反响。那时刘心武已经从中学调到了北京出版社,在少儿组,于是章仲锷马上去问刘心武是否还有新作。《爱情的位置》就这样很快确定发在《十月》创刊号上。

这一期原创部分是全组编辑共同提供的,都是手里准备出书的作品,只要篇幅合适就先刊发了,有金和曾编的《雅克萨》、赵维明编的《土尔逊的故事》、吴光华编的《壮歌行》……“学习与借鉴”则是黎汀、陈晓敏、陈伟生重点约稿、编辑的栏目,北大的黄修己、唐沅评介鲁迅的《药》和茅盾的《春蚕》,文学研究所的陈燊、柳鸣九评介屠格涅夫的《木木》和都德的《最后一课》……茅盾、杨沫等老作家的文章更多的是批判“四人帮”,对新文学的表态……所有的稿件编辑完成后,黎汀统一编排目录,陈晓敏、陈伟生画好版式,张新生做装帧,然后交王世敏二审,最后张帆、李野三审签发……

70年代的印刷技术还是靠人工铅字排版,一本书的印制周期常需要近一年的时间。《十月》创刊号发稿后,大约在1978年春夏之交,王世敏把少儿组的刘心武、田增翔调整过来,算是最早确定了《十月》的5个编辑成员。此时很多作家陆续重返文坛,又是全组编辑通力合作,四处组稿,先后拜访了叶君健、骆宾基、林斤澜、张志民、吴伯箫、吴恩裕、白桦、刘真……第二期的原创作品明显有了增加。

一炮而红

在近一年的出版周期里,“夜长”就一定“梦多”,北京和外地的文学圈都有对《十月》的议论。原社领导张帆、李野是延安时期的老干部,在签发《十月》创刊号不久,1978年4、5月间先后调到中国新闻社和中宣部任职。新来的总编辑、副总编辑对《十月》的看法明显有了差异,主管文艺的一位副总编曾经在老市委的《前线》杂志工作过,“阵地”意识很强,他主张对《十月》要严格管理。于是8月份,刚恢复不久的北京市文联有两位老干部与这位副总编一起来谈《十月》将来的安排。王世敏的工作日记中记录着:

1.巴金主编的《收获》要复刊,我们不是老大哥,但也不能落后。考虑搞个编委会,编委可以按照栏目特邀,主编推荐草明、曹靖华;

2.各门类的重点作品必须有编委看过,有争议的也要看,最后定下来,鉴赏那一栏可以不要;

3.文联那边管生产,出版社这里管出版,但都离开原来的单位,工作班子挂在出版社……

当王世敏在组里粗略地传达文联的方案后,大家都不能接受,因为大家都真诚地希望《十月》能走一条新路,有一点特色,有一些独立宽松的创意空间。

《十月》终于还是留在了北京出版社,还因为主要的社领导也很看重《十月》。王世敏工作日记中记录了1978年4月的一次工作会议,研究生产用纸的问题,由于当时的经济状况,纸张是国家按计划分配,出版社全年1200吨纸,一季度已用去400吨,因此要各编辑部门压缩选题,而《十月》是最先被列入“必须出的”选题里:每期10万册,计划安排120吨纸,占到全社用纸的10%——出版社当时还有文史、编译、科技、政读、美术多个编辑组。

那一时期《十月》还组织过几次座谈会,征求各方面对办刊的意见。一次老作家的座谈会上,严文井不无担心地发言:“苏联作协的机关刊物也叫《十月》,我们还叫这个名字,会不会让别人有什么想法?”大家议了议,还是觉得不必有太多顾虑,叫《十月》挺好。也正因为有严文井的提示,王世敏在发刊词中特别阐述了“十月”在我们心中的意义:“我们把‘十月’定为这个丛书的名字,是因为‘十月’在人类历史上闪耀着异常灿烂的光辉。它对革命人民的魅力,不仅是因为阿芙乐尔舰上隆隆的炮声震撼了旧世界,宣告了社会主义革命的不可阻挡;而且,从1949年以来,北京十月的礼花,十月的红旗,十月的锣鼓,就成为革命人民胜利与欢乐的象征……”

1978年底,《十月》以文艺丛书的形式,由新华书店发行,共有两期。到了1979年,仍然是新华书店发行,按季刊的节奏又出版了4期。这6期刊物厚薄不同,出版日期不确定,售价也不一样。比如最厚的一期414页,售价1.50元;最薄的一期256页,售价1.00元。此一阶段还不能算是严格意义上的期刊,印数也是比较谨慎的,每期10万册左右。

到了1980年,《十月》拿到了正式的期刊号,按照统一的页码,统一的定价,统一的出版日期,交邮局全国发行,为双月刊。

一时各地读者订阅的热情很高,但是这一年的《十月》还属于“限量发行”。是什么原因?现在回忆不起来了(可能与纸张的计划供应有关),印象深的是印数确实在“逐期增加”,由1980年1期的14.7万,提高到1980年6期的23万。编辑部还会不时地接到外地读者的来信或电话,反映当地邮局订不到《十月》,询问如何解决的办法。

50多万的印数出现在1981年。这一年开始,邮局取消了《十月》的限量发行,读者的订阅数量大增,第1期的印数就达到55万册。《十月》创刊号的版权页写的出版日期是1978年8月,实际在新华书店出售时已经是10月份了,马上受到了各界读者的热烈欢迎,新华社也做了报道;很快出版社的收发室开始接收寄给《十月》的“整邮袋”的读者来信(仅《爱情的位置》就有数千封),还有纷至沓来的全国各地的投稿信函……这些积极、热烈的社会反响,应该是当时文艺组的编辑们都始料未及的。

如今回看《十月》创刊的本身,就意味着一种全新的出版模式的推出,挑战了“文革”前很严格的书报刊管理体制。50年代全国作协只批准了一家大型文学杂志《收获》(后由上海市作协主管),加上若干省作协的地方文艺,再加上长篇短篇等图书慢条斯理地印制发行……显然已经很难适应“文革”后突变的形势。而《十月》的创刊带动了全国的出版界,在即将到来的文学大潮中有愈来愈多的大型文学杂志涌现,就像一艘艘可以同时承载很多作家的很多作品的航船,在极短的时间,送至最广阔的空间最广泛的读者那里。试想一下,如果还是固守单兵作战的出版方式,作家与作品仍然是一个一个抛向大海,哪怕是鱼贯而入,又能造出多大的声势?

2003年,谢冕为“《十月》典藏丛书”写了那篇序言《一份刊物和一个时代》,其中一段充满激情:“北京历来是开风气之先的城市。一份后来产生了深远影响的大型文学刊物,在20世纪70年代那场巨大灾难落幕之后诞生了。刊物赶在改变中国命运的那个划时代的会议之前创刊,它是一个时代开始的象征,更像是一个传送信号的气球,向久经苦难的人们预告一个新时代的降临。这就是《十月》。”

这就是《十月》——在十一届三中全会召开之前创刊,如一艘大吨位的文学轮船,在即将蓬勃涌起的改革大潮之前出航。“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,紧随其后,是一片千帆竞发,百舸争流的壮阔景象。

80年代的前夜,正是像《十月》这样的大型文学杂志的批量出现,助推了“文革”之后在一片废墟之上的新时期文学的重建,迎接着历史上空前的是以后可能都很难再现的文学高潮的到来。

一个文学时代过去了,谨以此文向已经逝去的同事张帆、李野、王世敏、肖德生、章仲锷、田增翔……表达最深切的敬意。

(作者为《十月》原编辑)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制