著名历史学家柴德赓50年前参加“二十四史”点校,遭遇点校稿遗失,而后人在其译稿中的发现,又使其成果“重见天日”。商务印书馆近日将其影印出版,定名为《柴德赓点校新五代史》。

“本书‘文革’前在陈垣同志的指导下,由柴德赓同志进行点校,但已完成的点校稿后来遗失。”对于中华书局第八次印刷的《新五代史》“出版说明”中的这句话,很多读者或许未曾留意。然而,对于史学家柴德赓的后人来说,这句话成为多年来始终萦绕在心头的疑问:点校稿去哪了?

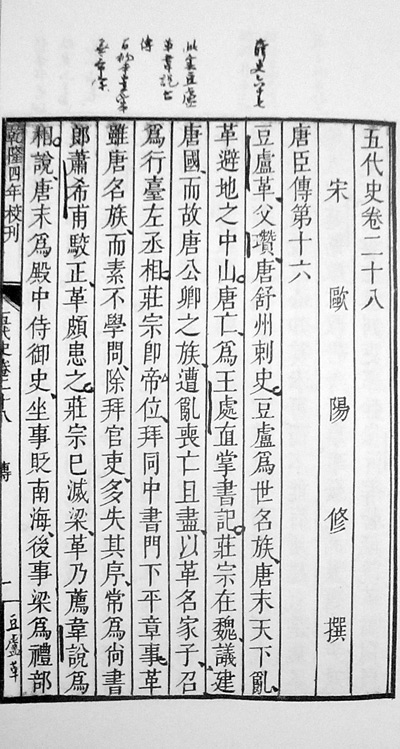

2013年,柴家人终于在柴氏藏书中翻检出一部清代光绪年间的石印本《新五代史》,断句一丝不苟,眉批3000余条。柴家人认为,柴德赓在进行中华书局《新五代史》点校时,将点校结果移录到这部自藏书上,用于研究备份。虽当年交付的定稿仍不见踪影,但此书不失为柴德赓参与点校“二十四史”的重要文献。

返京点史师生情长

1963年秋冬之际,“二十四史”点校这个新中国成立之后最为宏大的古籍整理出版工程进入重要阶段。1964年4月,经史学家陈垣点将,时任江苏师范学院历史系主任的柴德赓借调至北京,参与点校《新五代史》。柴德赓是陈垣的得意门生,曾长期担任北京师范大学历史系主任,与启功、周祖谟、余逊并称“陈门四翰林”。

与其他外地学者不同,柴德赓没有入住中华书局安排在翠微路的招待所,而是住到了陈垣住所附近的东官房,以便于向老师请教。在东官房,北京师范大学教授刘家和见了老师柴德赓最后一面。

“陈老为什么要找柴先生?因为他觉得柴先生的学问可靠。《新五代史》虽然是柴先生一个人点校的,但也是他不断向陈老请益的结果。这部书可以说是他们师徒之间最后一次合作,是两代人的精力所萃。”刘家和说,《新五代史》总共只有七十四卷,以柴德赓的能力,一天可以标点两卷《新五代史》,一个多月即可完成标点。柴德赓在京期间,有相当充裕的时间向陈垣请益,对此书进行进一步校勘和研究。

1965年5月4日,柴德赓在家信中写道,“《新五代史校勘笔记》初稿完成后,找人誊清。”两个月之后,他在家信中说:“我的工作已告段落,我把有关的书及校记都存到陈宅去了,这也表示我对工作的负责态度。”

次年,“文革”开始,柴德赓返回江苏师范学院。1970年1月,柴德赓在苏州郊区农场劳动时,突发心脏病去世。1971年,91岁的陈垣去世。同年,《新五代史》点校工作转交华东师范大学。

世事变迁失而复得

四十余年来,世事变迁,老一辈学者陆续离世,找寻当年的资料愈发困难。

据《陈垣年谱配图长编》记载,1967年5月,“中华书局二人来要新旧《五代史》的材料,由刘乃和(历史学家,柴德赓的学生)接洽,被取走张森楷、张元济新旧《五代史》校记,及新旧《五代史》各一部。二人云将重新开始点校工作,人选未定。”“由刘乃和写‘五代史工作进行情况’,中华书局取走材料及《旧五代史》一部,校勘记4本。”中华书局取走的材料中是否有柴德赓交付陈宅的书稿?“五代史工作进行情况”如何?是否已经完成?这些疑问,已经没有人能解答。

2007年,点校本“二十四史”及《清史稿》修订工程启动,复旦大学中文系教授陈尚君负责点校本《旧唐书》《旧五代史》《新五代史》的修订工作。“修订工程有一个原则,就是要清理以前的整理档案。中华书局的编辑把能够找到的旧档案都复印给了我。《旧唐书》的整理档案、校勘长编遗失了五到十卷,其余部分复印后仍有两尺高,但是《旧五代史》《新五代史》的旧档案一张纸都没有给过我。”陈尚君也曾询问过上海方面的有关学者,他们都表示没有见到过柴德赓点校《新五代史》的材料。

柴氏后人没有放弃寻找这份遗稿的努力。2013年,柴德赓的长孙柴念东终于发现这套清光绪年间刊印的《新五代史》。这虽不是稀见的珍贵版本,但却是柴德赓研读《新五代史》最直接的见证,“打开函套,全书从头至尾,全部断句,几乎每页都有校勘笔记书于留白处。断句、眉批主要为墨笔,也有少量朱笔。”柴念东说。很快,柴念东与商务印书馆联系,决定将此书全部影印出版,以真实展现前辈治学的原貌。

学脉不断代代相传

“柴德赓校勘《新五代史》的工作继承了乾嘉以来古籍校勘学的基本规范和方法,其中的许多表述是清代校勘学家习惯使用的记录疑问、详尽备录的方式。他采用了对校、他校、本校、理校的校勘方法,继承了陈垣先生的学术传统。”在陈尚君看来,现在影印出版的《柴德赓点校新五代史》不仅是对古籍的标点、校勘,而且还记录了他的读书感受,可以视为点校工作的前期记录,“这样一个工作本整理出版,让我们看到了前辈治学的风范,读书先做札记、校勘,然后再进一步提升。”

刘家和也认为,《柴德赓点校新五代史》所体现的学术态度难能可贵:“古人说,书非校不能读也。现在学历史的人已经不太注重这个问题了。从前,我们读的书是没有标点的,拿着铅笔,在点书的过程中,我们的心灵跟古人相通,这样才能点出珍品来。”(本报记者 杜羽)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇