编者按

日前,《习近平关于实现中华民族伟大复兴的中国梦论述摘编》一书多语种版出版发行。该书由中央编译局翻译,用英、法、西、俄、日、阿6种语言,第一次系统地对外介绍了习近平同志关于中国梦的重要论述。

中央文献对外翻译,一项艰巨而光荣的使命。借助这项工作,中国共产党理论创新的历程与成果、中国经济社会全面发展的成效与经验,准确而清晰地展现在世界面前。从20世纪60年代起,在中央编译局,就有一群人为此默默奋斗、倾力付出。和本报2011年连续报道并产生强烈反响的马克思主义经典著作编译群体一样,他们也是一个“不辱使命、创建功业而又容易被忽略的群体”,也在书写着“一群人、一辈子、一件事”的壮丽史诗。让我们走近他们,记录他们,向他们献上一份敬意与礼赞!

中国文化走出去,中国化马克思主义理论不可缺席;中国理论走出去,党和国家领导人著作及其他重要文献势必先行。

近百年前,中国共产党人找到了马克思主义并将其根植于中华大地,从此,革命、建设、改革开放,一幅波澜壮阔的图景在中国化马克思主义指导下展开。

世界开始寻找“红色中国”崛起的密码;中国也积极展现自己的理论体系,与世界沟通。

阻碍沟通的第一道墙,是语言。有一群人,用勤劳和智慧,把中文文献转换为各种文字传递出去。他们在中国理论与各国读者之间架起桥梁,也擦亮了中国化马克思主义的不灭灯盏。

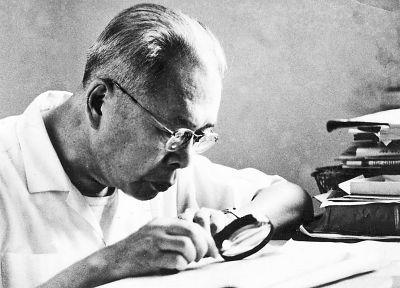

很少有人感受到中央编译局对外翻译群体的存在。数十年青灯黄卷、字斟句酌;几代人前仆后继、默默奉献。和一项永恒的事业风雨同行,他们用信念与恒心,诠释出一种别样的伟大。

“你们的图书,像刚出炉的面包,供不应求”

——“毛著室”诞生,《毛选》热掀起

当新中国如日出东方跃上国际舞台,一股“毛泽东热”应运而生。

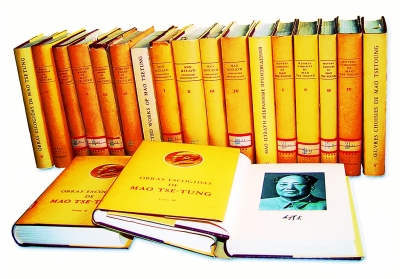

“你们的图书,像刚出炉的面包,供不应求。”正像埃塞俄比亚20世纪六七十年代传递出的信息一样,毛泽东著作影响着许多国家和个人——委内瑞拉前总统查韦斯、古巴领导人劳尔·卡斯特罗、欧盟委员会主席巴罗佐、德国前外长费舍尔……这一切,离不开我国长期开展的毛泽东著作对外翻译工作。

早在20世纪二三十年代,便有部分毛泽东著作译本传播到海外。1950年,中共中央成立“毛泽东选集出版委员会”,开始翻译毛泽东著作俄文版。主要译员除了苏联哲学家尤金、苏联驻华使馆翻译费德林,还有中央编译局首任局长师哲。

最先定稿的《实践论》,于1950年12月在苏联理论刊物《布尔什维克》上发表。

1953年,莫斯科大学中国历史系学生杨蕴华读到了《实践论》。这位始终以“宁波人”自居的中俄混血儿被深深打动。“毛泽东思想让我激动、自豪。翻译水平也高,就像是毛泽东面对面地用俄文和我交谈。”

6年后,杨蕴华随中国丈夫回国定居。不曾想到的是,一年后,她也和毛泽东思想有了交集,从此与中央文献对外翻译事业再未分开。

1960年,《毛泽东选集》第四卷问世,中央决定“集中力量出好《毛泽东选集》的英、俄、法、西、日等外文版”。当年5月,英、俄两个语文组率先组建。英文组组长是著名翻译家程镇球、徐永瑛,俄文组组长则由被称为“沙漠里的骆驼”的翻译家、中央编译局副局长姜椿芳担任。

时值中苏关系破裂,《毛选》俄文版翻译困难重重。姜椿芳开始千方百计网罗人才。在他的努力下,李立三夫人、俄语教育家李莎,外文出版社苏侨翻译伊科尼科夫等权威专家都加入进来,为《毛选》俄文版贡献力量。

在此期间,一批批苏联学成回国的优秀人才陆续加入这个团队,林伯渠之女林利、烈士之女欧阳菲就是其中的代表。

工作条件十分艰苦。“没有电脑,专家们都是手写,还常改得很难辨认。我们就一遍遍转抄、校对、油印。一天下来头昏眼花,浑身油墨。”时年24岁的北京外国语学院毕业生姜桂华,在《毛选》第四卷英文组开始了翻译生涯。

就这样自力更生、精益求精,到1964年,翻译组不但完成了四个语种的《毛选》第四卷翻译,还修订出版了《毛选》一至三卷。其间,在姜椿芳、中联部负责人伍修权等的提议下,1962年4月,我国第一个从事中译外工作的常设机构——毛泽东著作翻译室诞生了,归属中央编译局管理。“临时编译小组”的很多成员留了下来,从此有了自己的大本营。

“阵地交给了我们,绝对不能丢”

——态度严谨,工作忘我

从踏进对外翻译领域的第一天起,西班牙语翻译家徐宜林就深知这项工作的难度。

“从大学外语本科毕业,到成为一个合格的中译外人才,起码得10年。”这10年尤其需要磨炼的,是坚定的政治性、对中外语言的熟练掌握,以及对语言背后文化历史、风土人情的了解。

为保证译文质量,集体作战是最好的选择。“毛著室”成立不久,就对编译流程做了严格规定:初译、改稿、核稿、初定稿、外国专家通读、改稿、统一、集体讨论、解决疑难……十几道工序环环相扣,毫不苟简,有时一份稿件要修改十几次之多,必要时还请来有关方面的专家,对写作背景、具体名词进行答疑。

“有一次讨论《关于正确处理人民内部矛盾的问题》俄文稿,争论了两天也没有统一意见。例如,‘百花齐放、百家争鸣’怎么译?姜局长带着我们十几个人,去中联部王稼祥家中找他讨论,一直到深夜,才改定全文。”曾参与《毛选》四卷编译的杨秀琴回忆。“针锋相对”“土围子”“摘桃子”等译法,也是在多次讨论后确定下来的。

“这种精雕细刻、反复推敲的严谨作风,是《毛选》翻译留给我们的宝贵财富,也贯穿了之后每一项翻译工作。”作为《毛选》翻译亲历者,中央编译局原副局长尹承东感慨道。

令日语翻译家陈弘自豪的,是中日翻译界的一次竞争。“1982年,日本开始翻译《邓小平文选》,我们得知后,争分夺秒和他们竞争。两边译本出来后,日本NHK广播邓小平语录时,选了我们的译本,因为我们的更权威、更准确。”

高质量的成果背后,是一个个全心奉献的动人故事——

掌握法、俄、英、日、西数门外语的陈用仪,每次遇到难题,都能给出意见,被外国专家称为“sabio”(智者)。由于夫人身体不好,他每天除了繁重的翻译工作,还要承担大量家务。在排队买菜的间隙,他仍捧着字典,反复记诵。

蔡同廓长期患有高血压、心脏病,但始终带病坚持工作,勤勤恳恳、任劳任怨,退休后还主动回来继续翻译。

“有时遇紧急任务集体住招待所,几乎每晚都工作到12点之后。夜餐只有一碗面条,偶尔加个鸡蛋,大家就喜出望外了。”尹承东回忆。“为什么这么投入?这是党和国家的事业。阵地交给了我们,绝对不能丢。”

“让报告驾着电波,传向世界”

——会议场上的翻译尖兵

1979年末,中央做出指示:不仅毛泽东著作,老一辈无产阶级革命家的著作都要译成外文。于是,周恩来、刘少奇、朱德、邓小平、陈云,这些领袖人物的著作陆续被翻译、推介。

1982年,毛泽东著作翻译室改名为中央文献翻译室(1994年改称中央文献翻译部)。在此前后,另一副重担落在了翻译家们肩上——将历届党代会、全国两会文献等及时译为多种外文,向海外介绍党和国家的大政方针、最新成就。

与著作翻译相比,这项任务时间更紧、强度更大,政治性和高要求却丝毫不减。

“比如两会,我们要在会前20天左右开始集中翻译各种相关文献,春节基本上没休息过,都是加班加点、没日没夜地干。”文献部原主任边彦耀回忆。

2012年11月8日,党的十八大召开。10月15日,由79人组成的7个译文组便开始集中作战。其中,文献部成员占了三分之二。首先翻译大会报告。这是整个任务中篇幅最大、分量最重、修改次数最多的一项。整整一个月精耕细作、反复推敲,终于完成。紧接着,党章和党章修正案说明、闭幕词及三个决议、总书记记者会讲话、中央新的领导机构成员简历……大会胜利闭幕,翻译组的工作才算圆满结束。

每次的中央文献中都会包含大量新内容、新词汇。如何把这些“前无古人”的中国特色表述精准译出?“小康社会”“三个代表”“科学发展观”“中国梦”“打铁还要自身硬”……看似简单的表述,都要多查多问,反复推敲,力求找到最佳方案。

在法文处翻译家施康强看来,正是这种“既坚持原则性保证准确,又兼顾灵活性大胆创新”的作风,才使文献翻译的“急就章”同样经受住了大会代表、众多记者、各国读者的检验,“因为精准畅达而备受好评”。

党和国家不会忘记他们的辛劳。“他们是我国优秀的翻译工作者,是我们党的宝贝。他们是新时代的老黄牛,向他们致敬,给他们请功!”中央的高度肯定,是他们继续前行的不竭动力。

“希望更多人像我一样了解中国,热爱中国”

——翻译队伍里的外国友人们

20世纪70年代,东京街头。一位衣着简朴的日本男子正在叫卖《人民中国》《北京周报》,并向围观者介绍新中国。这位将中国视为灵魂故里的中年人,叫作川越敏孝。

二战期间川越曾因强制征兵来华参战,战后,深感忏悔的他留在中国,从事毛泽东著作翻译工作。正当他对这个友善而正直的民族感情渐深时,却因“文革”被迫回国。1975年,川越接到北京发来的邀请,毫不犹豫地重返中国,成为编译局的第一位日本专家。此后,他把全部生命都献给了翻译事业,直到2004年以83岁高龄离世。

“川越改过的译稿经常‘满篇红’,我们受益匪浅。”忆及当年,陈弘感慨万千。“外国专家把关很严,他们的贡献不容忽视。”

早在20世纪五六十时代,爱德乐、柯弗兰、夏庇若、爱泼斯坦、李敦白等外国专家便参加了中国的文献翻译工作。当年在爱德乐指导下翻译《毛选》四卷的情景,姜桂华至今难忘。“爱德乐很民主。当大家不赞成他的意见时,他就去查字典,发现错了,就坦率承认,还总幽默地说‘字典不支持我’。”

如今,在中央文献翻译部工作的外国专家更多了。比如,来自美国的康灵童、日本的吉田阳介和英国的朱义豪,他们不仅认同中国文化,还都迎娶了中国妻子。

在编译局工作十余载的康灵童认为,现在中国领导人的视野更加开阔,对世界的认识更加清晰,他们的政治理念也更容易为外国人所接受。“习近平的演讲,有一种语言的魅力。他提出的‘中国梦’令人感动。”

吉田刚到编译局两年,就已结交了不少朋友。“现在中央文献翻译工作越来越难了。比如,政府工作报告的专业性越来越强,也囊括了更多的传统文化。我正在努力学习,提高翻译水平,希望更多人像我一样了解中国,热爱中国。”

“80后”朱义豪在文献部下设的《求是》外文翻译处工作。“局里人人都是工作狂,我也是。”他每晚都带着工作回家,从读者角度反复朗读译稿,看是否还有可改之处。“这个工作很有挑战性,不少文章都有大段长句的表述,需要先解构再重构,既要忠实原文,又要传神。”朱义豪说。

“物质上的满足,抵不上把中国说给世界听的荣耀”

——代代坚守,薪火相传

1987年7月,卿学民从上海外国语大学毕业时,正值改革开放高潮时期,外语人才供不应求。不少同学去了公司、旅行社等高收入单位,而他则怀揣当一名翻译家的梦想,来到了中央编译局。

“虽然有一定的思想准备,但工作比想象中更寂寞清苦,我们翻译的东西都不署名,很难找到成就感。”卿学民也曾有过放弃的念头,但老专家们无私奉献的精神很快感染了他。自此,“冷板凳”一坐就是27年,从一名新手成长为文献部副主任。

1995年,初到中央编译局的李铁军正赶上一项艰巨任务——赶译我国即将与俄罗斯合作出版的30万字的《江泽民文稿》。“初出茅庐,我就被带上前线。我的译稿经常被老专家改得惨不忍睹,但现在想想,那是最好的锻炼。”

那段时光令李铁军终生难忘。工作之余,大家用俄语交谈;散步时,老专家特意讲俄语笑话来培养年轻人的语感。“甚至连做梦都在翻译。”李铁军说。

年轻人正怀着信仰成长起来。他们团结奋战的精神,一如当年。

2013年,中央编译局在原有5个语言翻译处的基础上,增设阿拉伯语和德语翻译处。

2013年12月初,中央编译局接到任务——将3万字的《习近平关于实现中华民族伟大复兴的中国梦论述摘编》译成6种语言。文献部全体同志加班加点,经过一个多月奋战,终于不辱使命。年轻的翻译家们发挥了中坚作用。

“为了使外国读者准确理解‘中国梦’,在经有关部门认可后,我们还在题目、内容等方面采用了适合西方阅读习惯的译法。”英文处副处长王丽丽说。《摘编》多语种版面向世界发行后,俄罗斯科学院远东研究所等机构和人员多次来信来电索书。中国形象和中国梦想,借由准确的译文,愈发清晰地展现在世人面前。同样,他们的其他译作也已成为各国政府及研究者的首选读本,常有国外学者表达肯定——“你们的译文让人放心”。而他们并不因满足而停歇,继续为多语种译介党和国家新的重要文献努力工作。

“中央文献对外翻译是中央编译局的基本职责之一。在当前新的形势下,这方面工作面临着新的任务和要求,我们将不断拓展工作范围,加大工作力度,积极促进马克思主义中国化最新成果的对外传播,推动中国理论走出去。”中央编译局局长贾高建表示。

燃烧自己、奉献国家,是这支“殿堂级的翻译队伍”最宝贵的精神财富。文献部西语处青年翻译胡玥宁感受深切:“在大家心里,物质上的满足抵不上一次翻译工作的突破,抵不上把中国说给世界听的荣耀。”

是荣耀,更是使命。今天,随着新一轮“中国热”的掀起,对外翻译团队更感肩上职责之重。他们的心跳,永远和祖国律动的脉搏节拍相合;他们的精神,已经随中国智慧的传扬载入史册。(本报记者 王斯敏 王 琎)

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇