“自古有不王道之富强,无不富强之王道。”中华民族伟大复兴之路,必须正视科技发展对于“富强”的根本性作用。而在今日之中国,推动科技发展,最为紧迫的任务莫过于让科学回归自身,正视科学自身的发展规律,推动群体实践基础上的技术创新。

理论与实践

从本质上讲,科学是系统化、理论化的经验知识。科学虽借助于理论思辨,但又必须通过实验归纳在现实世界加以效验。科学虽立足于经验积累,但又必须抽象为理论化的知识体系方能指导实践。从科学史来看,科学的长足发展总是得益于理论与实践之间的良性互动,而不切实际的玄思空谈和狭隘的实用主义往往是科学发展的天敌。

古希腊的思辨传统虽然为科学发展准备了必要的思想资源,但理性思辨囿于自身领域追求自足和纯粹,最终导致了诡辩论肆虐,相对主义盛行。到了中世纪时期,以追求理性而著称的安瑟尔谟竟然荒诞地通过纯粹思辨推导出上帝的实际存在。肇始于16世纪的文艺复兴运动,确立了感性的合法地位,自此以后,科学家们本着“自然可以了解”的信念,开始进行观察,用归纳法形成假设以便解释他们的观察结果,然后又用逻辑推理演绎出结论,再用实验去加以检验。于是,逻辑与实证相互补充、演绎与归纳良性互动,最终酝酿出了第一次工业革命,可谓水到渠成。

马克思说:“人的思维是否具有客观的真理性,这不是一个理论问题,而是一个实践问题。”仅仅停留于玄思冥想,科学永远都不会发展。中医中有著名的“藏象”理论,关于五脏六腑、经络府俞,都有独特的见解,但却不能通过实际的解剖实验加以证实,最终制约了外科手术的发展。战国时期的邹衍曾提出了著名的“大小九州说”,可这种猜想仅仅停留在假设层面,而没有出现哥伦布这样的人物,为发现新大陆而真正去航海。黑格尔在《哲学史讲演录》中指出:“郑和走进海洋后,尽管有种种机会使中国可以领先,遗憾的是中国人却把头转过去,背向海洋。”

务实的品格一定程度上造成了我们民族在科学研究方面的先天不足。因为理性的翅膀一旦被绑上实用的铅块,就很难高飞远举、对外部世界进行探究。我们总是满足于模糊的相似和类比,而没有兴趣用概念对万物进行归类,通过经验观察进行定性研究和定量分析。中国古代虽然也取得了辉煌的科技成果,但仔细分析,这些成果多是应用型的,依靠的是众人的经验和偶然发现。正因为此,我们虽然发明了火药和指南针,却不能总结出元素周期律,产生电磁学;我们虽最早发现了“勾股定理”,却不能产生欧几里德几何学体系。这种零打碎敲式的经验积累由于无法上升到系统化理论层面,也就无法推动现代科学在中国的诞生。从这个意义上讲,我们对于“李约瑟难题”的反思和回答远没有完成。

事实与价值

在西方,科学之所以能够取得长足发展,正是因为始终保持了自身的独立地位。亚里士多德有言,求知是人的本性,它不服从于任何物质利益和外在目标。这种为知而知、为思辨而思辨的理念正是西方科学精神的滥觞。到了近代,思想家们自觉而严格地区分了“知识”和“价值”。“知识”是理性运作的领域,探索的是自然规律,目的是“求真”;“价值”是人类实践活动的地盘,关注的是人的自由意志和道德选择,目的是“为善”。这种划分虽然限制了理性的活动范围,却以否定的方式肯定了科学活动的独立性和合法性地位。正如康德所说,这个世界上有两件事最令他惊叹:一是头顶上的璀璨星空,二是心中的道德律令。

然而,在“知行合一”的传统影响下,中国自古以来都没有自觉地将“知识”和“价值”、自然领域和社会领域区分开来。中国有着丰富的辩证法思想,但适用于社会领域的辩证法却被移植进了自然领域,最终导致了迷信。比如,汉代的王充就用阴阳观念解释雷电现象:“盛夏之时,太阳用事,阴阳乘之,阴阳分事则相校轸,校轸则激射。激射为毒,中人辄死,中木木折。”这种解释不是建立在实验观察的基础之上,因此并不能算是科学知识。不像富兰克林那样进行电的实验,当然难以催生避雷针的发明。而且,中国文化在品格上确立了道德价值的至上地位,科学知识的附属地位决定了其只能服从服务于道德价值,而无法获得独立性。纵观中国的思想史不难发现,带有科学萌芽性质的学说、思想总是笼罩在“价值之幕”之下。墨家最早进行了光学、力学的研究,但却被批评为“蔽于用而不知文”。这使得墨家学派早早地就在百家争鸣中淡出,最终成为了中国思想史上的“失踪者”。名家最早进行了类似于西方古希腊时期的概念思辨活动,却遭到了儒道两家的联合封杀,被批评为“蔽于一曲而暗于大理”“胜人之口而不能服人之心”,最终也没有留下思想的香火。

近代以来,中西方文化的不期而遇,使得国人在对待科学的态度上出现了既爱又恨的复杂心理。文化保守主义者视之为“奇技淫巧”予以抵制;中间道路者主张“中学为体,西学为用”,奉行拿来主义;激进主义者认为科学万能,最终滑向了科学主义。实际上,无论哪一种观点,都没有冷静客观地审视科学,致使科学研究在独立性的道路上步履维艰。也许,让科学回归自身,使其遵循自身的规律运行,才会有大发展大繁荣。

精英与大众

科学要完成向生产力的转化,是以技术为中间环节的。科学虽然孕育技术,但这一过程并不是自然发生的,而必须依靠群体性的劳动实践。科学如果仅仅停留在书斋和实验室,成为禁中清谈,不能普及,不接地气,与劳动实践完全脱节,那永远只能是少数人把玩的理论游戏,而不能推动真正意义上的技术创新。

我们考察西方的工业革命,往往不能忽视西方由来已久的工匠传统。卢梭的父亲就是日内瓦的一位钟表匠。工匠的家庭能培养出伟大的思想家,本身就值得我们深思。卢梭回忆说,童年的时候,父亲不仅给他讲天体运行和哥白尼学说,还讲了很多宇宙学的基本知识。每日晚饭之后,父亲修表,卢梭则在一旁读书。这正是文艺复兴前期一个普通钟表匠和他儿子的日常生活。从今天的角度看,卢梭的这位钟表匠父亲俨然是一位杰出的学者,因为他的脑袋里不仅装着钟表行走的规律,还装着宇宙按照自然秩序循序渐进的想法。

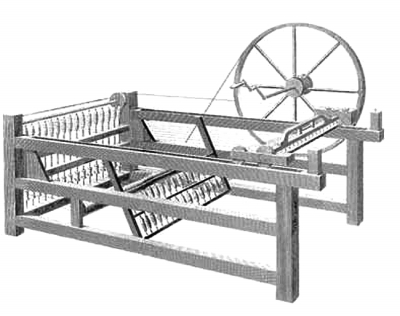

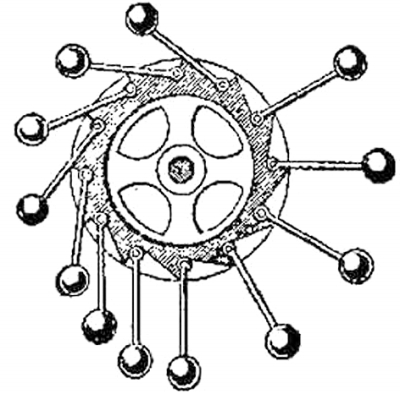

像卢梭父亲这样的工匠地位卑微,劳作在生产一线,对技术创新有着直观且切身的需求。正因为此,这一群体发明了航海指南针和枪支,建造了造纸厂、钢丝厂和模具厂,创造了鼓风炉和用于采矿业的机器。他们没有受过教育,可能还是文盲,甚至连名字都不为今人所知,但却成了技术进步和近代社会发展的直接推动者。

相反,那些生活在上层的,以知识分子自居的“人文学者”并不需要体力劳动和技术劳动,自然也不会关心一切能够减轻劳动负担的技术性问题。正如科学史家齐塞尔所说:“不能把这些高级工匠叫作科学家,他们是最贴近科学的先辈。他们理所当然成不了当时世人眼中可敬的学者。科学方法的两个组成部分:智力的系统训练与实验观察在1600年以前仍然是割裂的。前者把持在上层有学问的人手里,这些人包括大学学者和人文学者;而后者则或多或少地留给了下层平民劳动者。”而对改变世界有着最强烈需求的,恰恰是基层、一线和民间的劳动人民。

科学的繁荣发展,技术的创新驱动,不仅要营造氛围,还要孕育土壤。土壤不在别处,就在广大人民群众的伟大实践中。实践永无止境,创新就会永无止境,从这个意义上讲,科学也迫切需要走一走“群众路线”,以“下问铃串,勿贵儒医”的姿态亲近劳动,融于教育,实现科技和经济社会发展深度融合。这也许才是自主创新的真正落脚点。

(作者单位:北京外国语大学、中国文化走出去协同创新中心)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇