一段时间以来,对中国文艺批评现状的不满与指责不时见诸媒体,社会各界对于当下文艺批评可谓期望与失望并存,在这种情势下,《文学报》创办《新批评》专刊,提倡“真诚、善意、锐利”的批评,引起了文学界的广泛关注和讨论。在《新批评》创办三周年之际,我们邀请《新批评》的创办者陈歆耕撰文阐述他的批评观,以及《新批评》的理念与理想,希望能给读者提供思考与借鉴。 ——编者

2014年6月2日是《文学报·新批评》创刊三周年纪念日。而这一天适逢端午。这样一个看似偶然的巧合,似乎寓意着一种来自几千年前历史深处的呼唤——这呼唤声中有伤时感世、忧国忧民的胸襟,有让天下遍植香草的情怀,有“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的执着……

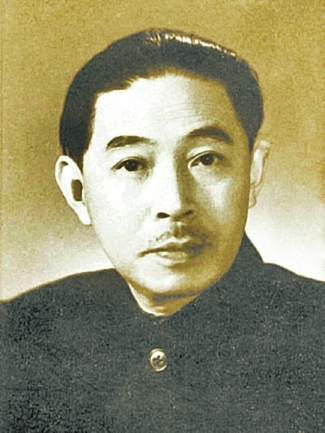

此刻,我久久地凝视着新一期《新批评》的版面。从第一期到最新一期,内容期期更新,但每期封面下方的一排中外批评大家们如雕塑般的头像始终未变:刘勰、鲁迅、茅盾、车尔尼雪夫斯基、别林斯基……但没有屈原,因为屈原是伟大的诗人,而不是文艺理论家和批评家。但这并不影响我们在继续前行的旅程中,向这位伟大的诗人致敬!

因为,伟大的诗人、作家和伟大的批评家,他们无论曾是盟友还是“敌人”,都是人类文明的伟大创造者!

立场与平台

我曾对参与《新批评》编审的韩石山先生半开玩笑地说过一句话:“等我离开现职岗位了,准备写一部叫《〈新批评〉备忘录》的书。”说是这么说,这部书我会不会去写,我也不知道。因为要全面真实地呈现《新批评》走过的旅程,必然要涉及很多人、很多事、很多现象。从“向善”的角度考量,有些“真话”是不能全讲的。我非常理解季羡林先生那句名言:“假话全不讲,真话不全讲”的难言之隐。

在这里,我只能有限度地介绍一些情况,谈一点纯属个人的感受和思考。

2013年初曾有人通过微博,用非常尖刻的词语质疑批评家李建军发表在《新批评》上的一篇文章。

此事引起全国各类媒体的跟进报道,从各地方报到首都的报纸《新华每日电讯》《中国青年报》、央视的《文化正午》栏目,都在评说和关注这一事件。我无意将这一事件在这里进行回放,只是觉得有必要就这件事所引发的对《新批评》定位和办刊宗旨的歧见,做一点阐释。

有媒体采访我,问我对李建军文章的看法。我回答:“《新批评》的文章不代表本报立场,那是批评家在细读文本后自己做出的艺术判断。”最初刊发报道的《新京报》算是比较准确地传递了我的观点,标题是《“新批评”文章不代表〈文学报〉立场》。但很多媒体在转述这篇报道时,略去了标题中的“文章”二字,就把我要表达的观点完全弄拧了。说《新批评》文章不代表《文学报》立场,肯定没有什么不妥。因为《新批评》上刊发的文章各种声音都有,对某一部作品,评论者持有完全对立的意见也是常态,那么《文学报》该站在谁的立场上呢?或谁有资格对不同意见的评论做一锤定音的裁判呢?

因此我认为,《新批评》只是提供了一个“百家争鸣”的平台,只要在文学艺术的框架内,各路“神仙”都可以登台发表一己之见,公公婆婆各说各话也无妨。一己之见,很难说都是真知灼见。但如果说“《新批评》不代表《文学报》立场”则是有问题的,《新批评》当然有自己的立场,这个立场就是最初在征稿启事中反复申明的“三提倡三反对”:“倡导真实、真诚和自由、锐利的诚意批评,反对谩骂式的人身攻击;倡导‘靶标’精准、精到的及物批评,反对不及物的泛泛而论;倡导轻松、幽默、透彻的个性批评,反对故作高深、艰涩难懂的‘学院体’。”后来,编辑部又将之概括为六个字:“真诚、善意、锐利”。

汉字就是如此精妙,略去两个字,就会产生严重的误读。

《文学报》为何要创办《新批评》,又为何要持这样的办刊宗旨和立场?回答这个问题,实在不是三言两语能够道清的。在它诞生之前,我们看到几乎所有的媒体都在批评文艺评论生态出现的严重“污染”和恶化,但如何改变恶化的文艺评论生态,却几乎没有人拿出可践行的方案。当有人提出要加强文艺评论时,他自己恐怕也不完全清楚,需要加强什么样的文艺批评。从数量看,全国有为数众多的文艺理论评论刊物,报纸也在刊登各类文艺评论的文章和类似文艺评论的文化报道,但人们又感到真正的文艺评论非常稀缺。文艺评论到底在哪里出现了问题?

事实上,中国并不缺少文艺评论。缺少的是真正敢讲真话的、纯粹的文艺批评。

如要匡正文艺批评的时弊,当然首先要弄清楚文艺批评的“病灶”在哪里。经过考察和梳理,我们觉得“症结”有三:一是“胡吹乱捧”,受人情面子、“红包”等因素影响,只说好话,不说问题,甚至把“丑小鸭”吹成“白天鹅”,“老好人”的身影频频出现在各类作品研讨会上;二是抽象否定、具体肯定成为很多批评家的批评策略,他们在谈宏观文学现状时,对普遍存在的问题义愤填膺,而一谈到具体作品,尤其是名家新作,则完全转换成另一套话语,几乎全是溢美之词;三是大量毫无章法,只从个人好恶出发,缺少专业分析的跟帖式“草根评论”充斥网络。正因如此,文艺批评几无公信力可言。听起来“众声喧哗”,但满耳皆“垃圾噪音”。

说了这些,质疑《新批评》的先生该明白了吧?所谓“三提倡、三反对”,所谓“真诚、善意、锐利”,都不是一拍脑袋就“灵光乍现”出来的。

老凤与新雏

办刊三年,要说个人有什么最直接的感受和收获,最主要的,我感觉自己似乎是在某位博士生导师的门下,完成了学位的提升。因为三年中,专刊所有文章我都认真仔细阅读过,由于职业需要,有的文章不止读过一遍。这些文章的作者,有的是年逾古稀的老翁,有的是学养深厚、文字老辣的学人,有的是80后才华横溢的青年学子……他们刊登在《新批评》上的文章,尽管风格各异,但有一点是相同的:他们的文章,多挣脱了人情的、商业的羁绊,是在仔细阅读文本后作出的独立评判,是尊崇自己艺术感觉、从内心发出的铿锵有力的批评之声。

他们是“真的猛士”,是“东方的微光”“林中的响箭”“冬末的萌芽”。我是他们忠实的读者和“粉丝”。

河北老作家陈冲先生,可以视作批评界的老马和黑马。“正统”的学院派评论家,一般不太接纳他的批评风格,用他的评论方式写博士论文,十有八九是难以通过评审关的。有人说他的文字太绕,但这个曾受过高等数学专业训练的作家兼批评家,如果他在表述时出现了“绕”,一定有它“绕”的理由,在他“绕”的背面是有严格的逻辑链条支撑的。还有他的文字,俏皮、幽默、有趣,再严肃的话题,到了他的笔下,都能让你饶有兴味地读下去。《新批评》在出刊两期后,曾在北京开了一个征求意见座谈会。陈冲在电话中,对那个座谈会很不以为然,潜台词是:你们自己大概也没有弄明白怎么办《新批评》吧?我就说:“《新批评》该怎么办,请您发表高论。”时隔不久,他发来两万字的长文《我想要的“新批评”》,从批评的本质谈到当下批评的沉疴,然后又以铁凝的长篇小说《笨花》为例,说明什么样的批评才是好的批评。文章虽长,却轻松好读,因此一次性占了《新批评》四个整版。

李建军是唯一连续三届获得《文学报·新批评》优秀评论奖的批评家。《新批评》评奖有一个基本规则:对待处在同等水平线的好文章,优先考虑未获奖者,优先考虑年轻作者,以让更多的人获得激励。但《新批评》愿意重复奖励某位批评家,一定是其评论本身是该年度无法绕过去的重头文章。我注意到,李建军的批评文章在《新批评》刊发后,迄今尚未有人正面作出过有力的回应和反驳。我想,其中一个原因是他学理性的推论和判断,让每一个字都砸在实处,如同板上钉钉,想要撼动它并不是那么容易。

郜元宝性情温和,他的文风也颇有谦谦君子之风。但读他的批评文章在如沐春风的同时,也可感觉到他的识见如同老中医的那杆银针,缓缓地扎入肌肤,在你尚未感觉疼痛时,针尖已经抵达穴位的最要害处。

王彬彬的批评文章数量不多,但他只要有文章出手,肯定是重量级的,每每成为文学界热议的话题。与大多数学院派的评论不同,他的文章犀利深刻,清晰有力。

肖鹰是写文化批评的快枪手。每有文化热点出现,他的文章几乎同步到达编辑部。由于快,他的文章在正式刊出之前,总是在不停地修订和补充。

获益——不仅仅在拜读他们的妙文高论时,还有通过各种渠道、方式的信息交流……

求真与向善

当一种办刊理念付诸实践时,常常因我们的专业水准不够,理念与实际操作会发生“摩擦”,使得实际效果偏离理念的轨道,是经常发生的现象。比如《新批评》倡导“真诚、善意、锐利”的办刊理念,但落实到某篇文章中,如何具体地体现出来?编辑部常常为此困惑和苦恼。所谓“好处说好、坏处说坏”的公允、客观的批评,具体到某篇文章中,好坏应该各占多少比重?谁能给我们提供一个可以用来衡估所有文章的尺度?“锐利”地指出问题的批评,常常被人误解为是不怀好意的,更遑论被理解为“善意”。

在《新批评》创办三年来所刊发的文章中,除了个别署笔名的文章,不排除有隐藏在背后的难以言说的个人动机;但我可以负责任地说,并无哪位批评者因个人间有私仇而泄恨,故意与被批评者为“敌”。他们的文章是真诚的,他们的出发点也是善意的。我理解,指出问题的批评,是从更高层面释放“善意”,所谓“忠言逆耳利于行,良药苦口利于病”。光明日报的韩小蕙女士在《新批评》创办两周年的研讨会上说过一句话,至今仍让我记忆犹新:“在生活中,批评往往只有在亲人间才会发生,因而批评其实也是明亮的阳光。”而那种出于各种个人目的而发出的谀词,听起来虽顺耳舒畅,其实却是一种“伪善”。

中国传统文化中人情世故的因子,流淌在每个中国人的血液中。新中国成立后,一个正常的文艺批评生态一直未能形成,“捧杀”与“棒杀”几成常态。因此,我个人认为,中国文学继五四新文化运动后,需要继续启蒙,而中国的文艺批评更需要启蒙。回到常识,回到文学本身,回到真正的文艺批评,需要文学界、知识界同心协力。《新批评》在这方面,只是做了一点尝试。建立一个健康正常的文艺批评生态,需要方方面面共同来浇水培土。

毋庸讳言,《新批评》确实是批评了一大批当代文学名家,这是因为名家、大家的作品具有示范、引领的作用,他们的优点会被放大,他们创作中存在的问题也更易被效仿,当然也就更具有批评的价值和意义。在《新批评》创刊初期,南京大学一位教授问我:“你们在上海,敢发批评王安忆作品的文章吗?”他大概没有想到,他的话音刚落,《新批评》第三期就刊发了两篇谈王安忆新作《天香》得失的文章。且不论文章所论是否精当,见仁见智,都很正常。我们不会预设立场,引导批评家故意挑某位作家作品的刺,我们从来都充分尊重批评家自己的独立判断。其实,批评王安忆的作品,还有另一层意义:《文学报》并不因为在上海出版,就会对上海的作家尤其是名家网开一面。任何一位作家,他的作品只要公开出版发行,就得接受专业的和非专业的各类读者的评说和检验。没有什么艺术的创造者,可以在这方面享受“豁免权”。如果有一天,《新批评》刊发了批评中国作协主席铁凝创作的文章,那也是一个正常的批评行为。

可以不夸张地说,在建立一个健康正常的文艺批评生态方面,《新批评》的点点滴滴努力,已经产生一定的效应。

作家与批评家

《文学报》曾经就创作与评论如何建立良性的互动关系,举行过一个研讨会。与会的有诸多知名作家和批评家,我们有意识地把两个群体聚集到一起,展开一次如何良性互动的对话,气氛之热烈出乎我的意料。

作家与批评家良性互动的关系,应该是一种什么样的关系?经过几个小时的讨论,并未形成什么共识。有的说,批评不承载指导作家创作的功能,批评只是批评家通过文本分析来表达自己对世界以及创作的理念;有的说,批评家和作家应该保持一定的距离为好,过于密切的关系会影响到批评家对作品的评判;有的作家以亲身经历说明,批评对自己创作所起到的难忘的作用……用一句套话来形容那个讨论会——众说纷纭,莫衷一是。

或许,我们并不需要什么“共识”。“对话”本身就正是我们需要的“良性互动”的样本。

这里,我想从近期发生的一个有趣的事件入手,来谈如何看待两者关系。

今年初,编辑部收到青年批评家翟业军批评方方中篇小说的文章,题为《与方方谈〈涂自强的个人悲伤〉》。在走编审流程时,该文无任何障碍。仅从文章本身看,有理有据,似乎无懈可击。就在准备发稿时,有编辑提出一个问题:《涂自强的个人悲伤》自《十月》杂志2013年第二期以头条发表后,被很多选刊选载,并且进入了年度排行榜,获得各种奖项,产生了广泛的影响。但翟文将这个小说文本“批”得非常不堪,诸如“生硬、虚假、不可救药的自以为是”等等。如此“粗糙”的小说为何还能产生这么大影响?究竟是文坛有问题,还是翟文有问题?为慎重起见,编辑部开始传阅方方的这部中篇小说。读完了这部小说,我产生了与翟业军几乎截然不同的感受:总体上这是一部非常感人和吸引人的小说,文字简洁有力。于是,翟文在我邮箱里“休眠”了很长时间,发与不发,一直举棋不定。此时,编辑部有人愿意写与翟业军争鸣的文章,于是我就决定先发翟文,再发争鸣文章,并在《编者按》里请更多的专家和读者参与讨论。

翟文发表后,即被新浪读书官方微博全文转发,在读者中引发热议,跟帖有280多条。尤其令我想不到的是,方方把这篇文章又从新浪转到自己的微博中,并写下这么一段话:“这个帮转!人和人之间差异很大。每个人的成长背景教育背景以及性格气质都不一样。作品发表,有人引起共鸣,有人激起抵触,有人格外喜欢,有人格外反感,都很正常。电脑还有不兼容系统,人更是。正因有各种的不相同和不相兼容,这世界才丰富有趣。我们彼此所要做的是:各自努力把自己的文章写好。”这段话,与她的小说一样深深打动了我。这是《新批评》创办三年里,唯一见到的著名作家对批评的正式回应,而且“回应”得如此的大度和睿智。她希望她的300多万粉丝也转发这篇批评她的文章,显示了她豁达的胸襟和自信。

在后来的争鸣文章中,我发现赞成方方和翟业军的观点都有,有些作者和读者读方方小说的感受也不完全与我本人相同。这件事,撞击出我多方面的思考,如:作为掌握文章生杀权力的编审人员,如何看待与自己感受和观点相左的文章?如何看待文艺批评中的“偏见”和“偏激”?作家尊重批评者的批评权利,但批评者如何也尊重作家的感受以及在创作中付出的艰辛劳动,等等。

如何建立健康正常的文艺批评生态?什么样的批评才是对文艺创作真正有益的批评?大概各方人士,包括我这样与批评相关的编辑等,都还需要继续接受启蒙。

鲜花与板砖

风雨和阳光,鲜花与板砖,始终伴随着《新批评》前进的脚步。我想,这完全是一个正常的现象。《新批评》本来就是逆水行舟,与恶化的文艺批评生态为“敌”的。

最后,我想说说我亲历的一件小事: 2013年夏天在西安,陈忠实先生亲口对我说,他唯一一份自费订阅的报纸就是《文学报》,而订《文学报》是因为喜欢看《新批评》上的那些文章。这一细节,在第三届《新批评》优秀评论奖获得者李建军的“获奖感言”中,再次得到证实,说明陈忠实不止对一个人说起过他对《新批评》的喜爱……在李建军的“获奖感言”中还透露一个信息:“台湾老作家郭枫,谈起‘新批评’来,赞赏有加,说即使在台湾,也没有这样一个好平台。”

《新批评》在风雨兼程中已经长成一棵树,虽然它的年轮才刚刚三圈,它还不怎么粗壮,但我相信它还将继续生长。

(作者为《文学报》社长、总编辑,《文学报·新批评》专刊创办人)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制