东莞和深圳,这两个巨大之城,像盛放众生感情的容器,一个在北,一个在南,既清晰又暧昧,其复杂程度远远超过预期。

雷同·差异

在深圳和东莞的交界处,能看到草莓园。

2014年1月,当我驱车从珠三角环线高速公路莞深段驶过时,看到某些路段旁竖起隔音墙,但大部分路段是赤裸的:低矮山坡浓绿,芭蕉树焦黄,农田被割成一块块,像巨大百褶裙。田埂旁立着木牌,写鲜红大字:草莓园。这些珠三角最后的农田,在农业生活彻底让位给工业生活时,还生机勃勃地挣扎着。草莓园的简朴似乎把贫穷神圣化了,成为古典世界的一部分,独一无二的遗产。

深圳和东莞挨得那样紧密,几乎没有什么特别明显的差异:同样的荔枝树芭蕉林,同样的工业园,同样的千楼万楼,同样的人如蚂蚁车如甲虫。很多时,二者呈交融状。东莞小镇的房地产广告出现在深圳街道时,广告词为“在风景中行走,为生活停留”。显然,这是专门针对深圳人焦躁内心而特制的心灵鸡汤;而在另一类广告词中,东莞小镇又故意遮掩起其真实属性,标榜自己为“深圳北”。东莞和深圳,这两个巨大之城,像盛放众生感情的容器,一个在北,一个在南,既清晰又暧昧,其复杂程度远远超过预期。它们如此雷同,如此具有相似性,像拷贝了全世界大城市的某个街区。当我在两地都居住过后,感觉它们的差异性相当明显。

离开居住多年的乌鲁木齐,我首先到达的是深圳;之后,毅然离开。但每隔一段时间,我都会重返深圳。那种人头攒动引发的视觉惊诧,像针尖,让我疼痛。是的,我需要时不时被深圳刺那么一下;但我却在东莞安了家。在2010年秋至2014年春的三年多时间,我往返莞深超过上百次。深圳是市场经济在中国制造出的第一城,是中国现代化经验的试验场和提供地,是膨胀式发展和快速演变的样板;而东莞,堪称第二城。

从语言上讲,深圳是中国内地普通话使用最顺畅的城市之一,而东莞,粤语仗着古汉语的完美特征,依旧非常强势。在深圳十年二十年,可以不用说一句白话;但在东莞的饭桌上,白话是另一道菜肴——你无法逃过。仅此一点,便泄露两城不同:东莞比深圳更开阔、杂芜、包罗万象。

在城市形态上,东莞没有“关”,结构松散,像天空中繁星,由各个不同大小的星斗簇拥而成。而深圳的“关”,类同北京的“环”,表面来看它是一个从中心点涟漪般扩散的城市。深圳一直处于中心位置,但东莞不是,它处于边缘状态,若即若离。在这个城市的某些失序,像珍珠项链上突然夹杂了一粒石子。在东莞,随处可见工业园、菜市场、女工、茅草地、芭蕉叶、酒店、便利店……这些景象何以比深圳的摩天大厦对我更具吸引力?也许潜意识中,我感觉东莞比深圳更可亲。东莞更有温度,而深圳太冰冷;况且,我已人到中年,没有太多时间,用自己的身心去捂暖这个城市。于是,我离开了深圳,在东莞度过了迁徙生涯中最艰涩的时日,最终定居下来。

关里·关外

当我从梅林关路过时,总会不自觉地朝那个扁平建筑眺望过去。现在,这个关口无需任何检查,只是车辆行驶到这里,像进入瓶颈,有些壅塞,但之前,这些“关”则意味着城里城外。在这里设立的公交车站,有近20个。来往公交车如黄面包,蜿蜒爬行。它们的编号似乎非常无序,有的是313、393、328;但另一种,又是M344。而在302车身上,有巨大的隆胸广告,图画中的那位女子的胸部,被特别凸起,显现出和圆球状丝毫不差的弧度。这个科学化的胸部,仿佛是一个隐喻,凸显出这个城市的人们格外注重外表,关注整洁、时尚。

即便出了关口,道路两边的楼房依旧显得干净整齐,密集度甚高。但在某处,也能看到幢烂尾楼,嶙峋地撑起青灰骨架,四周空空荡荡,芦苇茂盛。夕阳下,那楼不像废弃物,而像某个艺术家的现代装置,熠熠闪光。看到绿底白字的路牌上标有“富士康”“华为”字样时,眼球陡然一疼。这些企业的传奇和惊悚,在中国已家喻户晓,现在,它们被浓缩成几个字,标注在牌子上。我完全不知道,从岔路口拐上去,在那片荔枝树掩映的楼房内,到底发生了怎样的事件,但我还是感到周身寒凉,手脚僵硬。

从盘旋的立交桥驶出,各类宣传词汇——大宅传承幸福、260平方米纯湖岸墅、选4G就选沃——渐渐淡出,看到那条横标“您将离开深圳市”时,独属于经济特区的稠密气息渐渐消散,视觉陡然开阔,像一个细小齿轮,从巨型机器上逃离。另一种味道扑面而来——莞味。

尽管东莞号称“世界工厂”,但它并不是真正的工厂——它依旧是农业帝国最后的疆界;而深圳,在某种加速度的运行中,一夜间,将所有的农业垃圾都运送光,让自己变得干净清爽。在东莞,农业气息鲜活生动。道路旁的山坡上,交织着绛红叶片,璀璨斑斓。而在绿树黄草间,时不时显现出的厂房,顶部撑起两个硕大红字。宿舍敞开着无数窗户,吊挂着花绿衣衫,像巨型蜂巢。另一类建筑物出现后,真正的东莞迎面而来:密匝匝拥挤,形状各异的农民房。

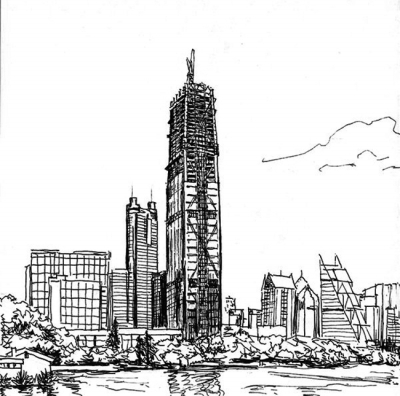

东莞是最神秘多变的城市,是城市中的城市,是还处于新鲜状态的城市。农田变成高楼,沙滩变成别墅,一切都像梦一般。在这里度过的时日,像置身沙盘,每一秒,看到的都是不同之物。即便进入市中心,街道上依旧能看到铁皮墙,墙内的吊车钢筋都在活动。东莞的一切尚在建设:地铁、市民中心、高架桥。由于这个城市正以惊人的速度发展,即便是本地人离开它一两年,也需要花很长时间重新适应;而突然到来的游客,会感觉这里并非一个城市,而像个建筑工地。

东莞是一座有趣的城市,因为它包含着巨大的矛盾,要完整地描述出这个城市,要像统计学家、人类学家那样精确,也要像画家、摄影家那样充满激情。东莞不像深圳,具有现代化所不可避免的单调,也不像很多内地城市,落伍到乏味。这座城市既是恒定的,又是不断变化的。人们不再只是种水稻,割莞草,编渔网,用牛耕地,用铁锨修整河道,东莞的城市边框在不断扩展,内容也在飞速变迁,它需要更宽阔的街道,更多的空间,更多的色彩。

穿过一个镇到另一个镇时,我发现,这个城市大得不可思议。尽管我不断行走、观察、学习、阅读和寻找,但却仅仅接触到了东莞的边缘。在我所认识的人中,只有极少数人称得上“东莞通”;有很多人,甚至连三十二个镇区都没有完全走到。无论我站在哪个视角,看到的东莞都千差万别、高低不同——在山坡顶端、在大厦窗口、在行驶的车辆中。我认识东莞越久,越无法描述它。在东莞,一切都相互混淆:新生和古老、自然和人文、茅屋与高楼、沥青与植物;可一切又都闪着独特的光彩,撩人心魄。在这里,总有出乎意料的事件发生。从香蕉园返回车水马龙的闹市,坐进咖啡屋,只需要几分钟。

京基大厦是深圳的地标,乌鲁木齐则是大巴扎,北京是紫禁城,但这些都不属于东莞。一条江——东江——横穿过东莞。东江之于东莞,像自由女神之于纽约,是这座城市的真正主宰。东江的存在,如乡下教堂的白色塔尖——那是某种理念和信仰的实在象征。

每一天,当我骑着自行车从大街拐入江边绿道,穿行在芭蕉叶、荔枝树、大王椰、美人蕉、桂花树组成的植物走廊时,总是深感愧疚。这样绝美的景致,本不该属于我。只要进入绿道,那种眩晕的快感便自动生成:空气湿润芬芳,色彩优雅和谐,这一切,都让人莫名愉快。

劳动·迁徙

东莞是座移民城市,这便注定了它是富有雄心与活力的城市。这里有许多相互对立的极端情况,但却又总能彼此包容。30多年前,这里还是个农业小县,到2013年年底,这个城市的手机活跃用户已达1800多万人;另一组数字也能佐证人口的不断增加:2013年,东莞食盐销售量比去年增加了4.3%。人们愿意迁徙至某处时,会像青蛙感觉湿度般敏锐。像我第一次到达东莞,不由自主地深吸一口气:我想住下来,不再去别处。

深夜,公交车驶过某个镇区的边缘地带,突然,四五个人横穿马路,一律穿工装,小平头或马尾巴。那是刚下夜班的男工女工。东莞并非一座享乐之城。这个城市的主体人群是打工族,这便决定了劳动才是东莞真正的标签。打工者栖息在各种出租屋,在热得喘不过气的天气中,四处奔波,寻找工作机会,孤独又闭塞,总感觉外界有什么东西扑面而来。他们提着巨大的编织袋、拉杆箱、拎着装拖鞋的红色塑料桶,站在公交车旁等待。这样的场景第一次映入眼帘时,我吓了一跳。没有——在中国的其他城市,我从没见过这种模样的搬迁。打工者为东莞带来了活力。与原住民比,他们更渴望进步。他们没有可以继承的财产,必须努力工作才能生存。这种迫切提高了他们的速度和力量;而这种活力,又进一步刺激了原住民。在东莞,成就自己的正是那些最愿意工作也最有追求的人。就这样,年复一年,齿轮带动齿轮,进步的机器飞速运转。

东莞还能运转——这简直是个奇迹。当千万外来人不间断涌入此地,对这个城市的电话、水、交通、治安、污水管、煤气管都是种考验。最初设计这个城市的人,做梦都没有料到,陡然间暴涨的人口,会像潮水般覆盖街道。在乡村,也会有机会让人突然焕发活力;而在东莞,机会总会显得无穷无尽。每个人来到这里(提着编织袋和水桶),都像初恋那般,心怀激动,目光好奇,浑身散发着雨季般丰沛的光和热。

2013年8月至2014年2月,我租住在东江边一座电梯公寓的16楼。高楼外的窗景,几乎是这个城市的典型缩影:正对面是摩天楼群,近处是农民房,侧旁是酒吧街,楼底下有一块农田,面积袖珍,绿色植物画出长方形、正方形、弧形。某个凌晨,陡然出现了一畦火红的花圃。的确有一个农夫,用水桶提水,用勺子浇水。这片菜地即将消失;它应该早就消失。在它的四周,耸着二三十幢高楼,水泥刀刃,切开云霄。

2014年1月30日是大年三十,上午十一点从东莞出发至深圳,始知这个城市的真相:当大批打工者大包小包,长途跋涉回了老家,这个城市便趋于瘫痪。

最初的征兆,是从快递慢了下来开始。在距春节还有两周时,我的一份从郑州寄来的快递,走了八天!我不断到前台询问,引得服务员格外惊诧:“送快递的都回老家了啊!”之后,不便之处,越来越多:几乎所有的餐厅(湖南大碗菜、川味小炒),都关张大吉;常去的批发市场、专营厨房用具的店铺也关了门;甚至连家具城都歇了业。到大年三十,这个城市变得空空荡荡。我无法想象,若几百万非户籍人口都离开东莞,那将是怎样的天塌地陷?!

车从南城出发,到了三元路时,双向八车道上,只有两辆车。十字路口的行人稀疏,但大多怀抱鲜花。三轮车上拉着蜡梅,灼灼盛开。平时宛如脖颈哽咽处的长寿路,此刻,无人无车,像个歇业的溜冰场。

如果要一个字来形容东莞,我的选择是:“货”。货物、货柜、货柜车、开货柜车的人、运送货柜车的船……这一切,交织成一张密匝匝的网,将珠三角勾连,形成特殊风貌。然而,此时此刻,虽然有巨型广告牌提醒人们“要发货,到XX城”,但货物趋向停止运转后,这个城市变得迥异,裸露出它难得一见的真相:支撑这个城市资本不断增加的必要条件,是大量持续不断的流动人口。

东莞被“货”主宰;但深圳,更像一个“城”。将所有崭新之地命名为“城”——万象城、海岸城,似乎裹挟着某种决绝和骄傲:没有负累,没有过往,在膨胀式发展中,陡然崛起。

在东莞,各种舞台,各种机遇,都能找到。于是,“东莞”这个词,成为中国现代化进程中的一个隐喻,具有多义性。在这样的地方,随着创造力的勃发,激发出人性深处的多重面——有善,也有恶。对我来说,一遍遍往返于东莞和深圳之间,每一次,都有新奇的发现,从来没有重复和厌倦。

丁燕 女。“70后”作家,生于新疆哈密。近年移居广东东莞,近作《双重生活》《工厂女孩》致力于以一个异地迁徙者的身份,观察、记录珠三角的城市百态。现为东莞文学艺术院作家。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制