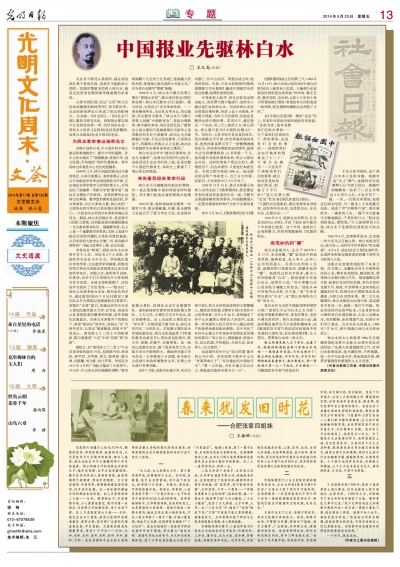

这张照片拍摄于上世纪20年代,精致的家具、考究的装饰、细致的花边,以及历经岁月之后稍许的斑驳,都令人遐思,指尖过处似乎可以触摸到那个年代的温度。侧立的镜子巧妙地映出对面的女子,她手托香腮,似乎正在思量棋局。镜中还有对弈的人柔美的背影,盘发的模样已难看清,想来定然雅致。女子面容清丽,手拿茶杯,眼睛凝视着面前的棋局,似乎成竹在胸。这一份安雅和静谧令时间都在此刻定格。此人正是张家的二小姐——允和。镜旁的女子,手里展着手帕,小心翼翼地靠近,眼中闪着一丝顽皮,许是要以手帕蒙其眼,来个出其不意。这人乃是张家的大小姐——元和。她们出自名门望族,曾祖父张树声是晚清重臣、淮军大将,历任两广总督和代理直隶总督,声名显赫。父亲张武龄是民国教育家,育有十个子女——元和、允和、兆和、充和、宗和、寅和、定和、宇和、寰和、宁和。在苏州园林中生长的大家闺秀经历着从传统到现代的历史蜕变,诗情画意的生活与错综复杂的命运不亚于宋氏三姐妹。

一

“女儿经,女儿经要女儿听。每日黎明清早起,休要睡到日头红。旧手帕,包鬏髻,急忙去扫堂前地,休叫地下起灰尘,洁净闺门父母喜。光梳头,净洗面,早到闺房做针线。张家长,李家短,人家是非我不管……”大姐元和这一生不知有多少是深受这《女儿经》的影响。在弟弟妹妹眼中,元和典雅秀美,是祖母的宠儿,也是典型的大家闺秀。姐妹们凑在一处搭台演戏,她也总是出演小姐的角色,不似二姐允和演了一辈子丫鬟,可她心量宽阔,倒也不以为意,反倒常常自嘲是个“丫头坯子”。虽也与姐妹们一处在寿宁弄的花园中听杏子落地,学王羲之“临池洗砚”,抢着吃荷包大的杏子,但元和向来规规矩矩,进了大学也因品貌出众被封为“大夏皇后”。她倾心昆曲,演了一辈子主角,后来情系昆曲名家顾传玠。这桩婚事轰动上海,出身名门的大家闺秀嫁给昆曲演员成为当时小报炒作的新闻。但二人一直琴瑟相合,相伴一生。

二姐允和是个急性子,且有侠义风范:元和学业面临中断之时,是她挺身而出,让姐姐度过了危急时刻;婚前周有光曾写信给她,说“我很穷,怕不能给你幸福”,允和回信,只有一个意思——“幸福是要靠自己去创造的”;抗战时期,她一个弱女子,拖家带口地“十次大搬家、二十次小搬家”,经历了女儿病逝、儿子中弹,九死一生;“三反五反”中,她成了“老虎”被迫下岗;“文革”中面临不速之客的搅扰,她泰然处之。允和柔顺外表下那份与生俱来的刚毅与坚强,令人肃然起敬。

四姊妹均秀外慧中,三姐兆和因为作家沈从文的追求而名声在外;四妹充和,工诗词,擅书法,成为大家,在哈佛、耶鲁执教,讲授昆曲和书法。近百年间,四姐妹足迹遍及合肥、上海、苏州、北京、台湾以及美国,历经军阀混战、抗日战争、革命时期,历史的苍茫和沉重并没有在她们的传奇人生中留下过多的印记,更多的却是历经世事之后的那份豁达和淡然。

二

四姊妹蕙质兰心与父亲张武龄的教育息息相关,正如允和在《张家旧事》中所言:“父亲从小给了我们尽可能好的、全面的教育,一定是希望我们不同于那个时代一般的被禁锢在家里的女子,希望我们能迈开健康有力的双腿,走向社会。”

父亲作为名门之后,坐拥万顷良田,却并无纨绔子弟的派头。相反,却嗜书如命,不管新旧书籍,抑或当下报纸,都尽力搜罗,广泛阅读,并和章太炎、汤国梨时有往来。他经常拜师访友,到中央研究院访问时,曾专门拜会蔡元培。“爸爸买了许多留声机:有用钻针的、有用钢针的,有大喇叭的,有手提的。还买了许多唱片:从洋人大笑到梅兰芳、谭富英的京剧,还有昆曲和各类戏曲、歌曲等,我们经常听自己喜欢的唱片。爸爸还买了拍摄电影的电影机和放映机,都是法国百代公司制造的。”(张寰和:《回忆爸爸二三事》)新书籍和新事物,让父亲不断地接触到新思想,后来更倾其家产创办乐益女中,兴办教育以自强。在对自己子女的教育上,他更是尽心尽力。为了避免子女沾染陈旧积习,他举家前往上海,后又定居苏州。父亲对四个女儿尤其钟爱,既延请昆曲名伶为她们拍曲授艺,接受古典文化的熏陶;同时又让孩子们自由翻看书籍,接触新思想,以教育传家。十个孩子也均学有所成,四姊妹才华横溢,几个儿子也多是出自北大、清华的学者、艺术家,可谓不负厚望。

三

日本投降后的1946年,张家十姐弟曾在上海大聚会,但自此张家人就天南地北,生离死别。1949年之后,四姊妹中只有允和和兆和留在了大陆。寰和曾在文章中记述:“我只记得爸爸在九如巷园中教我吟过一首旧诗:‘梁园日暮乱飞鸦,极目萧条三两家。庭树不知人去尽,春来犹发旧时花。’依然是旧时亭台楼阁,依然是雪白的花朵,可是旧时的主人们已离散各处。这情景和爸爸教我吟的那首诗的意境完全相同。”

一个时代,就此远去。

(作者为三联书店编辑)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇