3月13日下午,清华园。红砖穹顶的大礼堂内,一场讲座正在进行。主讲者是87岁的思想史家张岂之。鬓发如霜的老人声音清扬,把“中华文化与精神追求”的大课题讲得深入浅出、趣味盎然。

他面前,是一张张神情专注的青春面孔;礼堂后墙上,是一块从近百年前高悬至今的匾额:人文日新。

学生,人文,正是他心心念念的两大牵挂;教师,“人文学人”,是他愿意接受的为数不多的两顶“桂冠”。

一个甲子前,他开始追随我国马克思主义史学开拓者侯外庐,参与编写《中国思想通史》《宋明理学史》等著作,以高起点走上学术道路;今天,作为马克思主义理论研究和建设工程首席专家,他带领众多史学英才团队作战、全心付出,以《史学概论》等重点教材为马克思主义中国化献礼。

从青春到白头,他把最好的时光都献给了思想史研究;从教学到科研,他的足音始终与马克思主义史学理论发展同频共振。

他对人文学科充满深情。“如果说自然科学是参天大树,人文科学就是绿草,不起眼,却不可缺少。”清代诗人张维屏的诗句,最能代表他的心声:“惟有多情是春草,年年新绿满芳洲。”

此刻,在远隔关山万重的西北大学,他的研究团队也正在春光里忙碌着。走廊墙壁上,六个大字赫然在目——“兼和、守正、日新”,这是他拟定的所训,也是刻在学者们内心的治学理念。

他播撒的种子,经风历雨后,已碧绿如茵。

1、求学:擎起一支不灭的烛,走进一幢永远的楼

先是一片战火,再是一盏烛光,最后,是一幢楼。少年张岂之的求学路,随一个个路标变化着,延伸着。

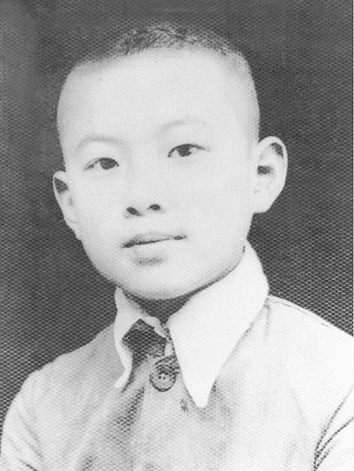

那是殃及整个民族的战火,打碎了一个十岁学童对未来的幻想——1937年,张岂之在家乡江苏南通读小学,成绩优异。彼时的南通受本乡实业家张謇“教育救国”理念熏染,学风极盛。读大学、留洋、做教授,是父母为张岂之早早规划好的人生。

战乱无情,南通濒临沦陷。小岂之被辗转送到远离家乡的陕西城固,在西迁至此的北平师范大学附中继续求学。

几间茅草屋,几排旧桌椅,虽简陋清苦,却辟出了一方安宁的“桃源”。张岂之和同学们一起,在江边晨读,在油灯下伏案,课余闲暇,便钻进随文人们迁来的一间间书店,饱览书页中的奇丽大观。鲁迅的小说,郭沫若的新诗,令他深深迷醉于人文的魅力。

思乡之苦很快被热火朝天的学习冲淡了,还品出几丝别样的“甜”来。

“一次考试前,校长宣布,发给每人一根土蜡烛温书用。顿时,欢呼声、掌声、笑声响成一片。那几天,我们燃起了烛,烛光照亮了教室,也温暖了一颗颗稚嫩的心。”多年后回想,那光芒在张岂之心中依然明亮。

烛光伴着他考入重庆南开中学,1946年秋,一举考中北京大学哲学系。

从此后,他的生命中矗立起一座永远的楼。那是一座灰色的、毫不起眼的三层小楼,却曾云集众多著名学者,成为后学心中的人文圣地。

北大文学院就设在这里,文史哲各系教师均在此授课,他们迥然各异的风采,深深感召着新生张岂之。

著名教授自是一派学者气象。

新儒家宗师熊十力其时已年过六旬,开出“新唯识论”一课。每讲一段,便把手杖提起,轻轻敲点离讲台近的学生,问“领悟”了没有。因为怕他的手杖,教室前排几乎没有学生去坐。但他不息的探索与追问令张岂之印象深刻——外来佛学如何与中国文化结合,进而成为中国文化的一部分?

时任文学院院长汤用彤为哲学系开课四门:魏晋玄学、英国经验主义、欧洲大陆理性主义、印度哲学史。“研究中国哲学史,先要懂得外国哲学史。这样思路才打得开,方能有所创新。”他还要求哲学系学生学习自然科学,张岂之便曾选修生物学。

哲学家贺麟正在翻译黑格尔的《小逻辑》,便把成果带上课堂。听课者五人,每周都抽一晚到贺麟家讨论译稿,边享用贺夫人专程备好的茶点,边畅谈研读心得。每有争论,贺麟便认真听取,对“毛头小伙”们连连称谢。在其后出版的《小逻辑》中译本序言里,他专门提到了五位学生的名字。

年轻教师也有一番鲜明个性。

讲师石峻的“伦理学”,因热情奔放、旁征博引而受到欢迎,唯其湖南乡音过重,讲得一快便令听者难以理解。张岂之写信请教,颇得石峻嘉许,不但专程解答,还向他“开放”了自己的私人藏书。

和石峻同年的讲师任继愈,授课则更多了几分冷静严谨,一门“隋唐佛学”讲得条理清晰、逻辑严密。在课外,任继愈俨然成了张岂之的指导教师,不但引导他读先秦诸子,还认真批改其读书笔记,鼓励他走学术道路。这种亦师亦友的关系,一直延续到任老仙去。

“这些老师身上有共同的一点:中西融合,古今会通。他们力求将中华传统文化与西方文化精华融合起来,创造适合于时代需要的中国新文化。”张岂之感慨。这种追求,潜移默化地影响了他一生。

2、展翼:“诸青”唱了“重头戏”

也是一幢灰楼,披岁月风尘而立。门侧挂牌:西北大学中国思想文化研究所。

每次走进所里,张岂之都会和一位老者对视——那是定格在黑白照片中的侯老外庐,脸庞微侧,双唇紧抿,眼中似有无尽嘱托。60多年前,召唤他探究思想史堂奥的,正是这道目光。

1952年秋,天高气爽。一位访客给正在清华读研究生的张岂之带来口信:刚履新西北大学校长的侯外庐,邀请他赴西大工作。

侯外庐,这是个张岂之熟悉的名字。1949年初,他曾在北大讲授“中国思想史专题”。张岂之是学生中用力最勤者,常去当面请教。

“他推荐我们读恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》,读马恩关于历史唯物主义的通信,‘用马克思主义的眼光,还思想史以本来面目’,令我受到了历史唯物论的启蒙。”

是继续读研,还是去古都西安从教?当时的清华教授们忙于“思想改造运动”,几乎难顾学生。张岂之选择了后者。

先是在西北大学做讲师。很快,侯外庐奉调北京,筹建中国科学院历史研究所二所,并成立中国思想史研究室。张岂之也成了研究室一员,半年在京工作,半年回校教书。

主要任务是修订、增补《中国思想通史》第一至三卷。这几卷著作初版于抗战时期,凝结了侯外庐、杜国庠、赵纪彬、邱汉生几位学者的大量心血,但印制多有错漏。

“我们几个年轻人坐在一间屋子里,逐字逐句地查核引文、考订古籍,拿不准时就和先生商量。”不久后大功告成,谁料却只是个开始,“先生告诉我们,立即着手参加第四卷编写。”

几位年轻人错愕而兴奋。

他们深知这部巨著的学术分量,也曾一次次折服于几位作者的笔力与思想。第四卷的编著名单星光熠熠——侯外庐、赵纪彬、杜国庠、邱汉生、白寿彝、杨荣国、杨向奎等,而自己初出茅庐便能与其共事,何等荣幸!

侯外庐鼓励他们放手尝试,并为其取了个集体笔名:诸青,即“诸位青年”。在晚年出版的自传《韧的追求》中,侯外庐一一点出了他们的名字——张岂之、李学勤、杨超、林英、何兆武。

当年的“诸青”,“有理想,文史功底比较厚,表现出异常勤奋、学习朴实的共同特点,并各有所长”——侯外庐评价:“岂之哲学基础扎实,归纳力强;学勤博闻强记,熟悉典籍;杨超理论素养突出;林英思想敏锐,有一定深度;兆武精通世界近现代史,博识中外群籍。”

编写开始了。先围绕主题大量阅读原始材料,做资料长编,然后归纳提炼,形成初步观点,再和侯外庐及其他作者反复商讨、辩论,达成共识后方可动笔。初稿由侯外庐认真审阅,多次修改,推倒重来者亦不在少数。

每写一章,都是一场硬仗。张岂之面对的“首战”是明代东林党思想。如何界定此群体?其政治性与学术性间关系几何?怎样评价才合分寸?他研读文献,边抄录边思考,卡片做了许多,提纲删改数次,终于完成任务。

没等松口气,新的课题又来了。几年下来,“诸青”在全卷二十七章中承担了十三章的工作,“唱了重头戏”,最后一统计,每人都吃了一惊。

侯外庐把这种锻炼队伍的做法称为“下水学游泳”和“压担子”——“在岸上读《游泳指南》,总没有下水学游泳有效。你们刚能肩负50斤,我立即加码到60斤;你能挑起60斤,我立即让你挑70斤。唯此方可不断提高。”

这样的“实战演练”,张岂之视若珍宝。他亦留恋师生间自由平等的交流——“我们常和侯先生深入交谈,甚至争论。他写成的稿子,我们有时也做文字修订,甚至是观点的修改。他从不愠怒,还吸收了我们的不少意见。‘诸青’成员间互为师长,取长补短,从未发生过署名之争之类的不愉快。”

辛劳三年,写作终告完成。加上据侯外庐著作《中国近世思想学说史》修订而成的第五卷,全书于1963年由人民出版社出版。洋洋二百六十万言,被评价为“中国思想史研究中分量最重、水平最高、成就最大、影响最广的里程碑式的通史著作”,畅销至今。

初试啼声的喜悦还未散尽,“文革”开始了。侯外庐戴着“反共老手”的帽子陷入浩劫,张岂之刚刚扬帆的学术之舟,也在风浪中搁浅。

3、引航:为“侯外庐学派”拓地开天

再度启航,已是十余年后。昔日风华正茂的张岂之走向中年,而侯外庐的状况更令他揪心——因为一次批斗引发脑血栓,老人从此缠绵病榻,日渐衰弱。

一颗学者之心却依旧跳得强劲。甫获自由,他便和邱汉生商定了一项工作:编写新中国第一部系统、完备的《宋明理学史》。他们指定张岂之共同担任主编。

时年68岁的邱汉生,“为人笃厚,治学谨严”,曾为《中国思想通史》撰写立下汗马功劳。然而,由于辛劳过度,他在“文革”前便已几近失明。

张岂之担起了具体工作。在两位先生指导下,他全心投入,组织作者、商定提纲、审改稿件、统一体例。整整六年,凝聚了天南地北近二十位年轻学者智慧的《宋明理学史》终得定稿。1987年6月,共计130万字的上下两卷出齐,获得学界好评。

这是对侯外庐最好的告慰——当年9月14日,老人在新书的墨香中溘然长逝。但这绝不是最后的“交差”——张岂之默默许诺,他将和同道后学们砥砺前行,沿着恩师开创的学术道路走向远方。

他延续的,是“侯外庐学派”集体攻关的科研传统。重要成果接连涌现——

1989年,主编出版《中国思想史》,研究范围上自殷周,下至五四,实现了从远古至现代的中国思想史通史研究,一定程度上完成了《中国思想通史》未竟的事业。

1999年始,主编6卷9册《中国思想学说史》,历时八年,探索将思想史与学术史结合,对中国思想史的演变提出了符合中国文化原貌的解析,被评价为“理论上有创新,方法上有进展,深度上有推进”。

2005年,历时四年主编的《中国思想文化史》出版,因“思想史与文化史相结合”的创造性研究理路而引发关注。

《中国近代史学学术史》《中国历史》(六卷本)……几乎每一部张岂之主编的著作,都不断再版,成为中国思想史工作者的必备案头书。

今天,在张岂之和同道们的坚守与传承下,“侯外庐学派”的学术地位早为学界公认。作为成就最大、影响最广的中国马克思主义史学派别,它开创性地用历史唯物主义解读中国哲学、中国思想发展史,形成了全方位、综合性视野的研究方法。而张岂之的学术贡献,也为后学所钦佩。

“张先生倡导‘文化会通’论,强调对待不同文明、不同学科都应有‘和而不同’的胸怀,尊重文化多样性;他力求‘通过历史看文明的价值,通过文明史看历史的演进’,并探索如何运用文明理论阐释中国走过的道路,做到文明的真理与中国历史实际相结合。这在今天也是极具分量的。”聊城大学历史系教授江心力感言。

在西北政法大学教授赵馥洁看来,张岂之完成的是学术范式上的“继承与超越”——“外庐先生建立了思想史与社会史相结合的方法论,构建了完整的理论体系与学术范式,张先生则继承发展,做到了思想史与文化史的融通、思想史与学术史的结合、思想史向多学科的延伸、思想史中人文精神的弘扬。这既拓展了中国思想史的学科功能,更为其发展注入了新的活力。”

4、育人:师生沟通的信、书、课

每次呈送文章给张岂之审阅,西北大学中国思想文化研究所副所长谢阳举都既喜且“忧”。喜的是,每次稿件都会被仔细审改、大有提升;忧的是,“不知要改多少次才可以在先生那里‘过关’”。

当下,正有一部书稿在经受考验。2月18日晚,张岂之召集所里骨干,对准备交付的教育部马克思主义理论研究和建设工程教材《中国思想史》进行讨论,一谈便是两三个小时。

启动编写三年多来,这样的场景已多次上演。从编制提纲到具体编写,从审改稿件到开会商讨,张岂之都亲力亲为。翻开历次由他审阅的书稿,密密麻麻的修改与批注随处可见。“我们要的教材,必须以马克思主义唯物史观为指导,体现中国特色、中国风格、中国气派。”老人殷殷嘱托。

这已不是张岂之为工程所付出的第一次辛劳。2004年,77岁高龄的张岂之担任首席专家,领衔编写中央马工程首批九种教材之一的《史学概论》。4年多殚精竭虑、30余次讨论修改,全组成员在他的带领与感召下精益求精,终于为高校学子提供了一本体现中国历史特色的权威教材。

他甘愿为此忙碌。他认为,研究中国历史,既要以唯物史观为指导,更要体现中国化马克思主义理论成果,使马克思主义历史观“生动具体地呈现在史学研究中”。

重视教材编写,是他数十年来的一贯坚持。“编教材对成名成家的作用的确不如专著大,但却是一个教师的本分,付出多少心力都不为过。”为此,他不但带领团队编写了大量教材,而且总会及时修订。

1989年出版的《中国思想史》总计70万字,虽宏阔厚重,却令学生颇感压力。1992年,他着手修订,缩减至46万字。

《中国思想文化史》于2006年出版后,他并不满足,“思想和文化如何结合才能更好”的问题萦绕脑际。2012年,他组织班子展开修订……

“出版只是一部教材学术生命的开端。应当追踪其出版后的反响,直面不足,把修订及时提上日程。”他呼吁。

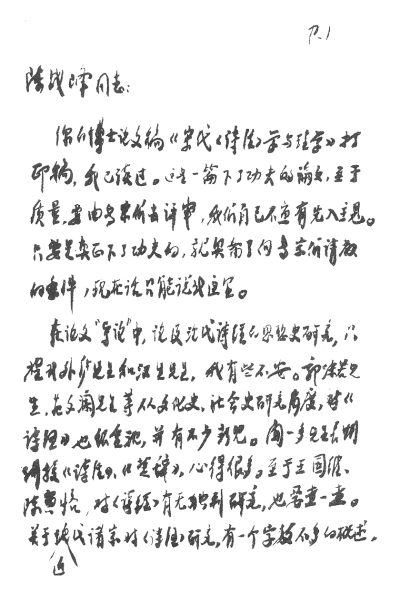

在学生们心里,张岂之一直在为他们编写一份特殊的“教材”,那就是一封封饱含深情的书信。

张岂之喜欢提笔写信与教师、学生们交流,研究所几乎每人都收到过他的亲笔信。2007年,学生们辑录出版了《张岂之教授与研究生论学书信选》,引起关注,陕西省教育厅专门向新晋博导们推荐此书,以此为教书育人的参考。

一位师者的期盼、追求与忧思,在字里行间展露无遗——

有对治学方法的开启。1993年9月9日,新入学的博士生、今天的西北大学中国思想文化研究所教授张茂泽收到了导师张岂之的第一封信。“请你们读侯外庐先生《中国古代社会史论》和汤用彤先生《汉魏两晋南北朝佛教史》。这两本书体现两种研究方法,都是科学的,不可扬一压一。”不久后,他就如何提高逻辑思维水平向张岂之求教,张岂之迅速回信,提点他“不在于读逻辑教科书,要靠平时有意识地积累”,并专门开列了书单。

有对不良习气的警策。一段时间,张岂之感到学生们不甚关心时事,便提笔千言,苦口婆心:“一个学者如果不为民说真话、说实话,不了解现实情况,那是不好的。胸中要有全局,做学问才能有时代感。”针对一些博士论文贪大求全的不足,他多次写信告诫:“从次要问题中走出来,不要烦琐哲学,不要材料的堆积,需要的是对问题最本质、最主要的说明。”

有对立德为人的一再强调。社科研究清苦寂寞,动摇彷徨在所难免。“在人文科学方面真有成就的人,必定是‘我不入地狱谁入地狱’的人,直搞得遍体鳞伤,庶几有成。这一‘苦课’,对一生都会有用。”张岂之的谆谆良言,坚定了一颗颗年轻的心。

“先生人如其文,既循循善诱,又极为严格。他的批评可谓直截了当,针针见血,让我们油然而生一种进取心。”西北大学校长方光华感慨。

和教材、书信同样重要的,是课堂。即使在担任西北大学校长的日子里,张岂之也坚持开课;卸任之后,又欣然接受清华大学聘请,成为两所学府的双聘教授。从此,每学期为学生们贡献几场高水准的讲座,更成了他的自我要求。

“我的研究始终是和教学紧紧结合的。”他总结,“我总想着一点:既然是教师,做的一切就一定要对学生有用。”

5、倾情:对中华文化“像石匠和拓荒人的乐此不疲”

“我从事史学研究,就像石匠和拓荒人的乐此不疲。”这是恩师侯外庐的话语,张岂之常借用,因为道尽了心中感受。学道、守道、弘道,他陶醉于自己的“孔颜乐处”。吸引他的,是中华传统文化常品常新、永不消弭的思想魅力。

在他看来,中国古代哲学具有丰富的辩证思维和人生价值观,是一份极其宝贵的艺术财富,“它所包含的客观真理及其普遍性,并不因为历史流逝而失去光辉”。

他梦想着,让更多人亲近祖国优秀传统文化、领略思想智慧隽永之美。为此,他甘愿花大量时间编写普及性读物,写一些学者“瞧不上眼”的“小书”。

上世纪八九十年代,随着西方思潮冲击,一股质疑甚至否定中国传统文化的浪潮泛起。张岂之心急如焚。他精心组织编写了一本图文并茂的《中国传统文化》。在其后记里,张岂之坦露心迹:“我们是教育工作者,不会下海弄潮,也不会见异思迁,只能坚守自己的岗位,在冷清的生活中努力为国家为民族做一点力所能及的事。”

张岂之至今记得书出版时的喜悦,“我从出版社取书出来,就像从医院抱着自己的孩子回家一样。”

他的心血换来热切回应。此书数年间印刷十余次,还出了英文版。此后,《中国历史十五讲》《中华优秀传统文化核心理念读本》……一本本“小书”在他手中诞生。

今天,年过耄耋的他对中华文化的爱丝毫不减,反而鼓呼更勤。

他为中华传统文化概括出12个核心理念:天人和谐,道法自然,居安思危,以民为本,仁者爱人,自强不息,和而不同,日新月异,诚实守信,厚德载物,尊师重道,天下大同。每一个,都包含着对治现代病症的真理因子,也是社会主义核心价值观的基础和根本。

他把中华人文精神归纳为6点:文明之初的创造精神、穷本探原的辩证精神、天人关系的探索精神、人格养成的道德精神、博采众家之长的文化会通精神、以天下为己任的责任精神。每一点,都浓缩了中华民族生生不息的智慧源流,在今天仍影响深远。

“中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求。”他深以为然。他坚信,我们拥有的是生命力旺盛的“活历史”,只要从多角度去研究它,就能够从中找到智慧。

他总觉得时间不够用。相比起自然生命,他更在乎学术生命的活力。只有在自己热爱的工作里,他才能感到“生命所赐予的不是负荷,而是一种只有‘人’才有的精神的昂扬”。

他望向窗外,一片春光。很快,又会是一个芳草葳蕤的季节。(本报记者 王斯敏)

人物名片

张岂之,思想史家、教育家。长期从事中国思想史、哲学史等研究,现任西北大学名誉校长、中国思想文化研究所所长、西北大学和清华大学教授。担任马工程《史学概论》教材编写课题组及教育部马工程《中国思想史》教材编写课题组首席专家。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制