(一)

在主编“名家心语丛书”之前,我刚刚主编并出版了《学林春秋》和《学林往事》两部大书,由此确立了我“抢救文化财产”的编辑思路。但这两部书都是由一篇篇文章结集而成,具体来说,前者收录近130位著名学者撰写的回顾治学心得体会的文章,结集为6卷本;后者汇编了近110位著名学者撰写的回顾他们老师的治学心得和遗闻轶事的文章,结集为3卷出版。这两部书分别于1999年和2000年问世。转眼到了2001年,我在想,在新世纪开始之时,我要改变一下编辑方法了,由组织每人写一篇文章改为每人写一部书。这第一部书稿组织谁写呢?我自然而然地想到了季羡林先生。

(二)

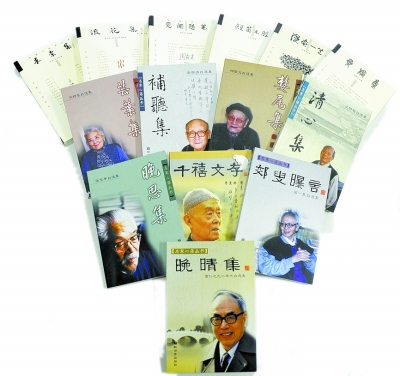

当我坐在季老面前向他汇报我的新想法后,老人家一如既往地予以肯定,并明确表示要把他今年结集的第一部书交给我出版。很快我便拿到了先生交给我的《千禧文存》书稿,这是他2000年撰写的大部分文章的结集。经过紧张的编辑加工,书于2001年5月出版。那一年先生刚好90岁。

最初向先生组稿时,我还没有想到编辑一套丛书,但却同时想到了要向学界中的一些老先生组稿。《千禧文存》的顺利出版,使我受到了启发和鼓舞:何不以此书为滥觞,组织一批老先生编一套丛书呢?这一想法又得到了季先生的肯定和支持,他为自己带了这样一个好头而感到十分高兴。在我与金开诚等先生商定“名家心语丛书”的名字后,他老人家满怀激情地为丛书写了“总序”。我也很快组来了第一辑中的其他4本书稿,并以极大的热情和极高的效率编辑、出版了。除了季先生的书是2001年5月出版以外,其他4部都是当年9月出版的。《三论一谈》出版时,作者何兹全先生90岁,郭良玉先生88岁。《晚晴集》出版时,作者侯仁之先生90岁。《郊叟曝言》出版时作者周一良先生88岁,一个多月后先生就去世了。我至今仍忘不了先生拿到新书后拉着我的手说:“这是我出版的最快的一本书,也是最好的一本书。我还有很多东西要写啊!”可随着先生的离世,这些宝贵的文化财富也烟消云散了。《文化古今谈》出版时作者金开诚先生只有70岁,他是这套丛书中最年轻的作者,可谁知道他早于2008年年底远行了。

第二辑的5部是2002年出版的。《婪尾集》出版时作者钟敬文先生刚好100岁,本来有关方面要给他举办庆祝活动的,其时他已经住院了,却非常关注本书的出版。为了能让老人家在生前看到这部书,我加班加点,把校样带回家,一看就是深夜。就这样,当我拿到样书时,立刻请人带去医院送到老人家手里。拿到书后,先生非常高兴,还不忘了托人向我致谢。可仅仅过了几个小时,他老人家就驾鹤西行了,但他走得非常安详。《晚思集》出版时作者张岱年先生已经93岁高龄,两年后他老人家就走了。《竹影集》出版时作者任继愈先生86岁。《芸叶集》出版时作者冯钟芸先生83岁,我还记得当时向她组稿时,她本来不打算写,但在我的坚持下,她才同意并认真编选。除了几篇旧作,她还新写了好几篇颇有分量的文章。书出版后,她买了好多本送给亲友。袁行霈先生见到我便说:“你给冯先生出的书多好啊!她好久都没有出书了。她很高兴。”没过多久,冯先生就逝世了。这也许是她生前出版的最后一本书。《霞绮随笔》出版时作者吴小如先生已是80岁了。

第三辑的5部出版的情况是这样的:《新纪元文存》是2002年6月出版的,作者季羡林先生时年91岁,本书是他2001年所写的大部分文章的结集。《补听集》是2003年1月出版的,作者吴宗济先生时年94岁,全书主要收录了他近20年来所写的文章。《清心集》是2002年8月出版的,作者王锺翰先生时年89岁。《出枥集》是2002年6月出版的,作者来新夏先生时年80岁。《浪花集》是2005年4月出版的,其时两位主要的作者和编者张允和、张兆和都未能看到该书的出版。本来2002年我即开始编辑此书,文章选好后交由两位先生审定,但就在审定过程中俩姐妹不幸先后辞世,时年均为93岁。

第四辑的5部出版的情况是:《短笛无腔》是2004年9月出版的,作者吴冠中先生那时85岁。就是从这一辑开始,我的编辑思路又有所变化:既然是抢救文化财产,就不能只局限于学术界,可以尝试着扩大到艺术界。吴先生的这部书应该视为滥觞。接下来《漫画一生》是2005年2月出版的,作者华君武先生那时已是90岁高龄。书中介绍了他一生从事漫画创作的主要经历和经验,并配有多幅经典画作。《求索集》2006年1月出版时,作者彦涵先生已是90岁了。本来我还想组织丁聪等几位老画家的稿子,但均因身体原因而未果。《见闻随笔》是2006年1月出版的,作者周有光先生时年正好100岁,书中记述了他百年人生中的丰富阅历和深刻的感悟。《桑榆集》本来也是准备2006年出版的,作者赵俪生先生那年刚好90岁。但因为我被紧急派往香港工作两年多,致使该书直至2009年1月方得出版,而作者已于2007年11月辞世了。

(三)

就上面罗列的这些情况稍加统计,我们可以清楚地看到“哲人其萎”这样一个严峻的现实:22位作者大都已经离我们而去,硕果仅存的只有109岁的周有光老先生和年过九旬的吴小如先生、来新夏先生了。因此,当我面对眼前这20部大作,作为一个出版人,我颇感欣慰,因为这是一笔宝贵的文化财富,我通过自己的努力,成功地把它们抢救下来了。也许有人会说,抢救下来它们未必能创造出什么经济价值。但有谁能否认他们是我国学术界和文化界的一代大师呢?他们的作品本身所蕴涵着的巨大的文化价值和精神营养,难道不是我们这个社会所正需要的吗?应该说,真正的文学艺术的价值是永恒的,是不能用金钱来衡量的,也是永远值得我们继承和发扬的。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制