2013年10月,笔者借在芝加哥大学神学院访学之机,对任博克教授进行了访谈。

记者:任博克教授,很高兴能有机会对您进行采访!您出生并成长于芝加哥,却选择研究中国哲学及宗教。请问您是怎样对中国产生兴趣,又怎样与中国哲学及宗教结缘,走上汉学研究之路的?这中间是否存在某种契机?

任博克:虽然西方存在无神论,但从整体发展而言,西方哲学仍处处充满上帝或神的影子。高中时,内心的反叛促使我去寻找一种玄妙而非神秘的本体论与存在论的体验与情操。一个偶然的机会,我阅读了冯家福的《道德经》英译本,在其中找到了有关宇宙、人生及生命的一种“玄妙之境”,随即产生共鸣。此后,我又阅读了《道德经》的其他英译本。我觉得不可思议的是,这些英译本彼此间有较大出入,无法看出是从同一原著而来,仅靠阅读这些英译本并不能看出《道德经》原著的风貌。相反,阅读梵文、古希腊文及希伯来文等书籍的英译本,都不存在这种问题。由此,我对中国古文产生了浓厚兴趣:这是何种语言,能够产生如此效果?我希望这种与英文迥异的语言能够启发另一种思考方式,希望通过这种思考方式打开思想的另一块领域。因此,我选择了芝加哥大学东亚研究系进行本科课程的学习,并专门研习了中文。进入东亚研究领域后,我对中国哲学的兴趣愈加浓厚。

记者:看来是《道德经》引领您走向了汉学研究,但后来您却选择了对道家思想的另一著作《庄子》进行英译。那么,您是如何对《庄子》产生兴趣的?

任博克:《庄子》和我有着非常亲密的关系。因《道德经》而对中国哲学产生兴趣后,我阅读了沃森(Burton Watson)的《庄子》译本,其中既有玄学之感,又有伦理与价值观上的相对论、怀疑论,还展现出极强的思辨性。《庄子》的这种特质和我反信仰的哲学情怀相契合。西方哲学对于真理的态度非常强硬,有种排外且唯我独尊的感觉。但我并不愿意通过哲学去寻找一个终极真理,而是希望通过哲学找到扩大思考空间的能力,并以此看到更多的问题。

无论是欧洲还是印度的哲学,一定会对无法理解的问题分出对与错,最后都不免落入二元论,解决这一问题需要一个不同的认识论。我不希望直接得到非此即彼的结论,而是希望能用一种二分法之外的方式进行思考,将问题敞开。这和我的个人成长经历有关。举个浅显的例子,我有一个哥哥和一个姐姐,他们看待问题的方式截然不同,从小俩人便在家中二分天下。我需要在这种互相排斥的氛围中不断尝试把握两种不同观点,试着掌握不同境遇与角度下看问题的不同方法。《庄子》则提出了“什么是结论”“什么是问题”这样的命题,将结论与问题本身提上了探讨的议程。《庄子》消除了二元论,这对当时的我影响极大。

记者:如您所说,《庄子》对您的影响极大。您不仅研究,也英译了《庄子》文本,且得到学界极大关注。能否介绍一下您的选译本的特色之所在?

任博克:首先,我的译本最显著的特色是在翻译中重视对中国传统的注释。我选择翻译了大量传统注解,希望尽量传达出一些对《庄子》的厚重研究传统,让英文读者体会到我阅读《庄子》原文及注释时的感受与体验——能够在“天籁”的境界,听到不同的声音。历史注疏中的《庄子》意蕴是多元化的,我通过翻译大量注释,至少能让历代传统注释者发出自己的声音。我认为《庄子》的历代注解是《庄子》的一部分,《庄子》绝不能从自己的“母体”文化传统中抽离出来,这会导致对《庄子》的扭曲。

其次,《庄子》原文本包含的意义范围极广,且模糊到极点,理解与阐释的空间很大,但英文翻译会一步步将这些意义狭窄化。翻译时,我尝试在哲学表述中保持精确,但我不希望强迫庄子比他自己所说的还要清晰。我希望读者能产生用英语感受《庄子》原文的体验。虽然翻译即阐释,但我在翻译中有自己的阐释立场,在翻译原文本暧昧与模糊处时,我会尽量寻找中英文的交叉含义,保留这种两可性或不确定性,使译文从字面上尽可能保持原本的含义。

再次,《庄子》不仅是文学巨著,也具有深刻的哲理,我在翻译时尝试兼顾其文学性与哲学性。在其他《庄子》的英译本中,我最喜欢沃森与葛瑞汉的译本。沃森是个独特的英译天才,其译本的英文遣词具有极强的文学性,漂亮且不可思议。但他的译本在哲学上有所欠缺——他并未透彻把握《庄子》的文脉思想进展,译文中段落与段落间的衔接不是很好,显得凌乱。与此相比,我的译本体现出的《庄子》哲学思想可能更具整体性与连贯性。葛瑞汉是西方庄学中第一个非常认真地考虑如何处理这些问题的人,在如何看待内外杂篇之间关系的问题上,他和刘笑敢作出了不朽贡献。葛瑞汉的译本哲学性很强,译文虽极具个人特色,但文学性有所欠缺,并未对《庄子》的诗意性质给予足够关注,显得较生涩。有时候又过于主动地去控制文本,在处理原文本时显得有些粗暴。(本报特约记者 郭晨)

【链接】

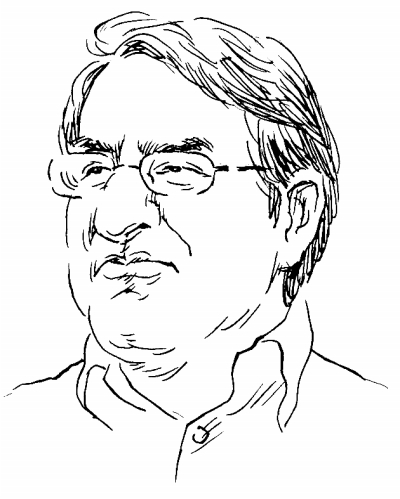

任博克教授 美国汉学家与哲学家。1996年获得密歇根大学中国哲学博士学位后,曾先后任职或授课于台北故宫博物院、美国密歇根大学、哈佛大学、西北大学、新加坡国立大学等。现任教于芝加哥大学神学院,教授中国哲学、宗教及比较哲学等相关课程。主要研究方向为:道家思想、天台宗思想、包括儒家思想在内的中西哲学比较等。发表了百余篇论文及多本汉学著作,在当代美国庄学研究及天台宗思想研究方面成绩斐然,获得国内外关注。近年主要著作有:《善与恶:天台佛教思想中的遍中整体论、相互主体性与价值吊诡》《解缚之半影:郭象的新道家哲学》《实存及模糊:天台宗的哲学思想》《庄子:精要篇章及传统注释选》《一与异的反讽:中国早期思想的连贯性——理学之绪论》《一异之外:理及其在新儒家前中国哲学中的连贯性》。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇