商务印书馆的“星期标准书”,是王云五任总经理期间推出的一种书籍促销模式。1930年之后,王云五以总经理兼生产部长及编审委员会主任委员身份,在经历“一·二八事变”重创之后,在抗战烽火中,临危不惧,苦撑求变,总揽编译、出版、印制全权,带领书馆同仁,在图书出版与经营上奋力突破。经过种种内部改革与管理强化,商务印书馆生产增加、成本降低,大量新书出版,达到日出新书一种。从1935年10月开始,商务创立了“星期标准书”营销模式,以名人荐书的方式,每个星期向读者推荐一本商务新书。而读者购买“星期标准书”时,会得到打对折的优惠。由于是限时优惠方式,“星期标准书”的经营模式对推动新书销售无疑起到了“立竿见影”的作用。

与名人们纷纷荐举商务新书不同,鲁迅是最早公开批评过“星期标准书”的同时代最著名者。1936年1月,《海燕》月刊1月号刊出署名为“何干”的鲁迅短文一篇,题曰“大小奇迹”,文中很不客气地批评了“星期标准书”的荐书名人与参与其事者们。文章不长,照录如下:

大小奇迹

何 干

元旦看报,《申报》的第三面上就见了商务印书馆的“星期标准书”,这回是“罗家伦先生选定”的希特拉著《我之奋斗》(A.Hitler∶My Battle),遂“摘录罗先生序”云:“希特拉之崛起于德国,在近代史上为一大奇迹。

……希特拉《我之奋斗》一书系为其党人而作;唯其如此,欲认识此一奇迹者尤须由此处入手。以此书列为星期标准书至为适当。” 但即使不看译本,仅“由此处入手”,也就可以认识三种小“奇迹”,其一,是堂堂的一个国立中央编译馆,竟在百忙中先译了这一本书;其二,是这“近代史上为一大奇迹”的东西,却须从英文转译;其三,堂堂的一位国立中央大学校长,却不过“欲认识此一奇迹者尤须由此处入手”。真是奇杀人哉!

显然,鲁迅对罗家伦将《我的奋斗》一书选定为“星期标准书”,表达了强烈的不满。他从三个方面给出了质疑,三个质疑递进式地指向了荐书名人罗家伦。首先,鲁迅质疑此书是否如此重要,竟可成国立中央编译馆首选译介;接着又质疑此书为何从英文转译,不直接从德语直译;最后则直接质问罗家伦作为国立中央大学校长的水准了。姑且不论纳粹元凶希特勒著作是否应中译流通的问题,也还不论罗家伦在荐举此书时的动机与水准如何,“星期标准书”在当时的文化圈、学术界、出版业内引发热议是显而易见的了。但“星期标准书”当年的实际运作状况如何,一直以来却鲜有相关文献与研究论文加以披露。除了1936年印制的《商务印书馆星期标准书发行概况》约略给出了书目介绍之外,“星期标准书”在图书销售上究竟是怎样加以品类识别与具体操作的,始终未能得到过实物例证。

时隔鲁迅这篇文章发表40年之后,给《鲁迅全集》作注释的编辑王仰晨,对“星期标准书”这一概念仍然难以释怀。因为想进一步核实其注释是否准确,王仰晨致信巴金,求教该注释的细节。1976年7月19日,巴金在复王仰晨的函中对所询《且介亭杂文末编》附集《大小奇迹》一文中“星期标准书”的注解,予以基本认可。《鲁迅全集》中的注释称,“星期标准书”:上海商务印书馆为推销书籍,从一九三五年十月起,由该馆编审部就日出新书及重版各书中每周选出一种,请馆外专家审定,列为“星期标准书”,广为宣传介绍。而巴金在认可了这一注释之后,为了给予注释者王仰晨更直观的感受,便将自己保存的一张“星期标准书”封套随信附寄。虽然目前无法确知这张封套究竟是什么样子,但基本可以推测,当年的“星期标准书”会在书籍的显著位置加印标识,在销售中予以品类识别与区别对待。

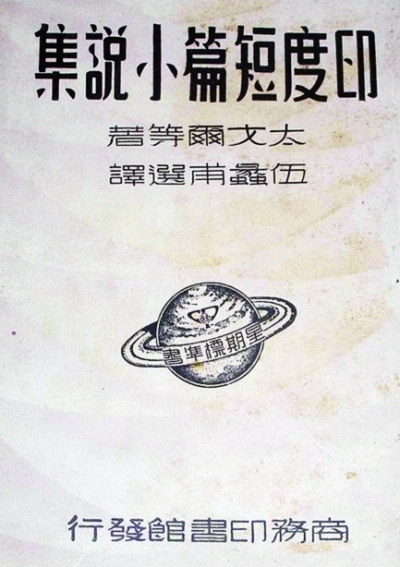

后来,笔者曾看到过一本1936年商务版的《印度短篇小说集》(初版平装本),封面径直印有“星期标准书”的标识,特别醒目易识。而对近代外国文学译介稍有兴趣的读者都知道,这本由印度泰戈尔等著、伍蠡甫选译的集子,在1937年1月曾纳入“世界文学名著”丛书出版发行而广为流传,但这一丛书版本的封面已经完全不同于“星期标准书”。这一现象也许说明,选定某一本书作为“星期标准书”,在当年商务版图书销售中还带有“试水”性质,凡是在一个月的优惠销售期内表现不俗的图书,书馆都会考虑将其重新装帧设计、重新运营规划。

最近,笔者又发现一册1936年4月商务版的《人与医学》(初版精装本),在封底版权页之上粘贴有一枚类似邮票的“星期标准书”标识小票。这一现象一方面说明,由于在精装本书籍封面加印标识既不美观也不方便,而改为在版权页粘贴标识的办法;另一方面也说明,当年对“星期标准书”的品类识别印记至少有三种:一是巴金曾提到过的封套;二是平装本直接印有标识的封面;三是精装本粘贴于版权页上的标识小票。而由于是限时优惠方式,上述三种品类识别印记,也将在该书销售一个月期限之后,或改装或撕除,存世并不多。即便有这样的标识印记留存下来,也因年代久远,加之近80年的自然、人为消耗而难得一见了。

事实上,关于“星期标准书”的历史信息,还有很多可以考察与研究之处。譬如,名人荐书的创意始于何时?究竟邀请了哪些名人,以什么样的合作方式来共同参与?“星期标准书”这一营销模式始于1935年10月,终于何时?这一营销模式对商务印书馆在抗战期间的生存与发展有多大贡献,有没有明确的数据测算与结论?这一营销模式是否对现如今的名人荐书模式有借鉴意义?关于“星期标准书”,值得深入探索下去。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制