当前,实现中国梦已成为时代最强音。努力创作出具有深意、饱含诚意、充满敬意的舞台艺术作品,以舞台艺术的形式讴歌中国梦,描绘中国梦,是每一个舞台艺术工作者的肩上应担之责。近年来,重庆市以高度的文化自觉积极推动舞台艺术创作,取得长足进步和显著成效。在今年初举行的国家舞台艺术精品工程资助剧目评选活动中,由重庆市组织创作的杂技剧《花木兰》、话剧《三峡人家》双双成功入选10强,歌剧《钓鱼城》入选30强,入选总量位居全国第一,其做法和经验值得关注和思考。

舞台艺术应该“走下去”,勤接地气。舞台艺术工作者要有所建树,既需要充足的知识储备和对艺术的深切把握,更需要对社会生活的透彻理解和对时代精神的深刻感悟。“舞台小天地,天地大舞台”。到人民群众中去感悟人生,才会文思泉涌;到生活的海洋中去发现美好,才会佳作迭出;在普通群众“寻梦、筑梦、圆梦”的火热现实中挖掘素材、激活灵感,才会创作出厚重之作、深刻之作、感人之作。离开人民群众,情感就会失血;离开社会生活,作品必然苍白。脱离人民、脱离生活的艺术,矫揉造作、无病呻吟的作品,不可能有感召力,更不可能有生命力。话剧《三峡人家》的创作者们勤于接通地脉,反复改版打磨13次,以寻常百姓的家长里短折射改革开放30多年的沧桑巨变,通过对凡人小事的生动诠释,以小见大,以少胜多,传递出普通个体对生命的尊重、对生活的热爱、对梦想的追寻。地道的巴渝方言,诙谐幽默的台词,充满生活质感,让人久久回味。

舞台艺术应该“走进去”,聚焦内心。有人认为,现在的舞台剧目“舞台越来越大,视野越来越小;笑声越来越多,感动越来越少;离市场越来越近,离内心越来越远”,对舞台艺术娱乐化的趋势充满忧虑。国学大师王国维在《人间词话》中提到:“入乎其内,故有生气;出乎其外,故有高致。”舞台艺术必须以“走进去”的姿态深入人的内心世界,探寻心灵的密码,烛照灵魂的深处,才能够引发观众的情感共鸣,从而塑造出活灵活现、生机盎然、撼人心魄的艺术典型。歌剧《钓鱼城》积极突破既有史实的框架,有意弱化血腥惨烈的战争场面,将焦点聚拢到人,深度剖析人在战争中的命运沉浮和情感纠葛。该剧以个人叙事的角度切入,细腻刻画主要人物身处战争漩涡时的所感所悟和所思所想,战与和,生与死,人物内心的博弈让人性得到更充分的开掘,通过演员或低回婉转或高亢激昂的演唱,展现人物的内心矛盾冲突,树立起了丰满的舞台形象,也深深打动了现场观众。

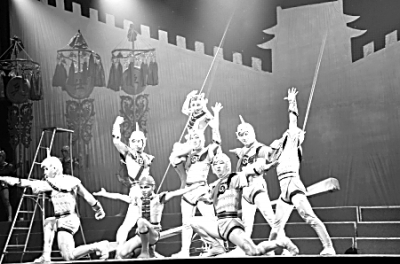

舞台艺术应该“走出去”,扩大影响。“越是民族的,就越是世界的”。舞台剧目不仅仅是艺术展示的载体,也是文化传播的工具,应该努力“走出去”,占领国际演艺市场,以剧目巡回展演的方式传播中华优秀传统文化,消除“文化隔阂”,传递“和平、发展、合作、共赢”的理念,吸引广大海外观众通过舞台艺术关注中国,了解中国。杂技剧《花木兰》把花木兰作为一个文化符号,融杂技、舞蹈、魔术、变脸和中国功夫等极具中国民族特色的艺术形式为一体,使古老的杂技艺术焕发出新的艺术魅力。同时,该剧还根据市场要求不断调整创作思路,针对不同的观众群体和演出场地,推出了剧场版、巡回演出版、北美演出版、欧洲演出版等多个版本,为剧目勇闯海外市场奠定了坚实基础。迄今为止,杂技剧《花木兰》在国外演出场次已超过1000场,观众近200万人次,创中国艺术团队海外商演佳绩,被业界公认为中国杂技剧走入西方主流社会的典范样板。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇