编者按

艾丽丝·门罗获得今年的诺贝尔文学奖。诺贝尔委员会称她为“当代短篇小说大师”,此前她已有“当代契诃夫”“加拿大短篇小说女王”的美誉。门罗的作品风格简约而浓缩,文笔优雅而精致,是诺贝尔奖作家的作品中极富可读性之作。这里,我们向读者介绍门罗的8本已经被译介到中国的作品。

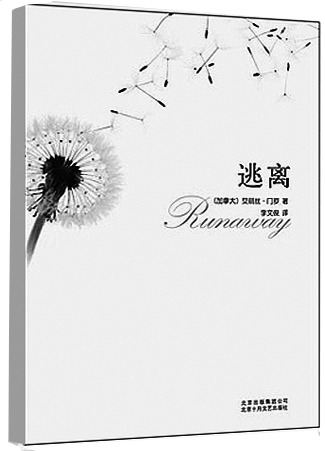

《逃离》是艾丽丝·门罗的代表作,也是第一部被译介到中国的门罗的作品。《逃离》2009年由北京十月文艺出版社引进出版,本书已是第4次印刷。

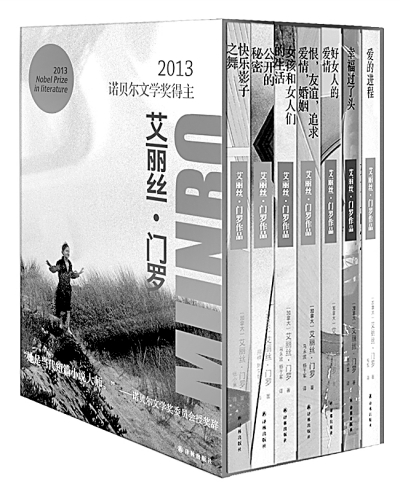

《艾丽丝·门罗作品集》2013年11月由译林出版社出版发行。作品集共7种,为读者呈现了门罗早中晚各个创作时期的写作特点。

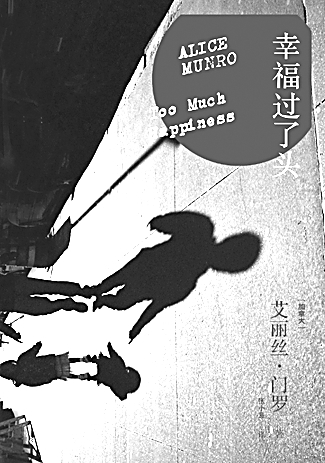

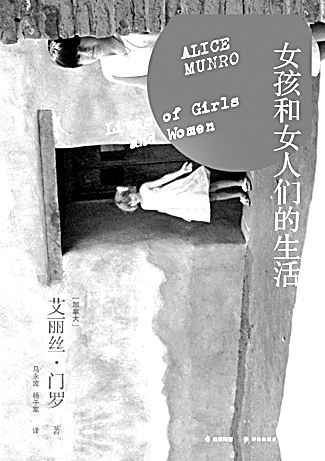

《快乐影子之舞》是门罗的处女作和成名作,荣膺加拿大最高文学奖——总督文学奖。《女孩和女人们的生活》是门罗最具自传意义的作品,由于其所收篇目前后连贯,被视为门罗唯一的一部“长篇小说”。《爱的进程》总督文学奖获奖之作,这部作品集可视作门罗创作纯熟期的开端。《公开的秘密》获得WH.史密斯文学奖,是门罗首次获得国际大奖的代表作。《好女人的爱情》获得吉勒文学奖和全美书评人协会奖。《恨,友谊,追求,爱情,婚姻》是门罗创作后期的高峰之作,其篇目被选入大学英文教材。《幸福过了头》是门罗2009年身患癌症之时欲以为绝笔的一部作品集。

生命中不能承受的幸福

——评《幸福过了头》

李浩瑜

关注短篇小说,关注门罗,是因为诺贝尔文学奖。相信大多数国内的文学爱好者都是循着这条线一路走来的。2004年,《逃离》刚刚出版的时候,乔纳森·弗兰岑专门撰文为门罗鸣不平,分析为什么门罗的名气远不及她的才华。在他列举的8条原因中,其中有一条就是,很糟糕,门罗只写短篇小说。

“一辈子写短篇小说能有多大出息?”门罗也曾借助笔下的女主人公之口自嘲:“……一本短篇小说集,不是长篇小说,这就够令人失望的了。短篇小说集,似乎光是这种形式就削弱了书的权威性,让人感觉这个作者不过是在文学的大门口徘徊,而不是已经安稳地坐在文学的殿堂之中。”此话出自门罗晚年近作《幸福过了头》中的一个故事,《纯属虚构》。门罗曾以为这本书会成为她的绝笔,联想于此,这番话就更让人觉得况味杂陈。《幸福过了头》出版于2009年秋季,早在数月之前门罗就对外宣布她正在接受癌症治疗,也因为身体的原因,她无心参与吉勒奖的竞争,主动要求退出。此书出版,门罗表示她不再像从前那样心怀恐惧,害怕留下未完成的故事,走到这里已足够幸运。够了,就到此为止吧,话里话外都透露出终结的味道。

各大媒体不约而同地以“黑暗”为这部颇为特殊的作品定性,其中包含了两层意思:不同于门罗惯常的日常生活主题,《幸福过了头》涉及暴力、谋杀等,故事不仅是黑暗,甚至可以用惊悚来形容;其时,作者本人亦经历着人生中最黑暗的时期。门罗是传统的,也是尖锐的。自写作开始,门罗就因其作品中涉及的“性、粗口”等饱受家乡小镇舆论的非议。“伤害”是《幸福过了头》这部短篇小说集的关键词,有生理上的,也有心理上的。《多维的空间》里,劳埃德为了报复不堪忍受其控制而离家出走的妻子多丽,杀了自己的三个孩子;《纯属虚构》里,大提琴师乔伊丝利用学生对自己的爱,刺探学生的母亲和她前夫的生活;《孩子的游戏》里,两个七八岁的女孩在不自觉地共谋下,制造了一起谋杀事件。

伤害是高潮,是动因,而非故事的全部。门罗往往用三言两语以最简洁平静的方式处理了这一关键情节,而把重心放在伤害之后绵绵不止的回响上。《多维的空间》里,丈夫杀了孩子,多丽在探视丈夫时潜意识中仍依赖于他的控制,当丈夫告诉她,他见到了生活在另一个维度空间的孩子们,多丽觉得,“头一回,有什么让她感觉轻快”“她有了一个安全的避风港……是劳埃德给了她。”这种心理的控制与依赖比谋杀更令人觉得震动,压抑地难以喘息。

门罗以现实且敏锐的笔触描摹着人们的迟钝盲目和自欺欺人,她把人与人之间的羁绊、冲突、伤害在极端的生活境遇下放大,观察并思考着人们有意或无意制造出的认识盲区。这部短篇集里,人们对潜在的问题总是视而不见,迟于反应。在《多维的空间》里,面对女伴对其婚姻生活的质疑,多丽毫不犹豫地回答说她很快乐。“她发现,有些她习以为常的事情,别人却无法理解”。

对于曾经的伤痛,亦是如此。故事中的人们都心怀各自的秘密,背负着各自的伤疤,却若无其事地当这伤疤不是他们的。《纯属虚构》中,乔伊丝曾经的学生,成了一位作家,她在她的处女作《我们如何活着》里中讲述了童年时代被老师利用的往事。而当乔伊丝特意跑去参加学生的签售,企图暗示曾经的过往,而女孩丝毫没有反应。“似乎这是她想办法逃避的,想要抛弃的东西。”

门罗的写作环境是封闭的,书中的人和事常常或强或弱地投射出作家自己的影子。女儿希拉·门罗在回忆录《母亲和女儿的生活:和艾丽丝·门罗一起成长》中提到,门罗曾租了间办公室用于写作,结果她在这里只写出了一个故事,名字就叫《办公室》,故事讲的是一个女人在租用的办公室里无法写作,因为总是被房东热情的搭讪和礼物打扰。这部被称为“门罗的黑暗面”的作品,不可避免地投射出作家当时的状态。《游离基》里失去了丈夫、身患癌症的独居老妇人;《幸福过了头》里,一生波折最终和幸福擦肩而过的女数学家。还有《一些女人》结尾处那句:“我长大了,变老了。”字里行间,有遗憾,有告别。

门罗是人类心灵的记录者。门罗的小说如一面镜子,照出我们的样子,提醒我们不要迷失,告诉“我们如何活着”。门罗的小说是伤心的、充满了各种情感,但是,无论她如何洞穿了人心中的恶,最终还是带着善意和宽恕。

无处可逃的逃离

严蓓雯

在查阅资料的时候,发现有文章将《逃离》译为《奔逃》。读完全书后,发现这种译法并不准确。其实,整本书8个短篇故事讲的都是“逃离”:主人公带着犹豫、无奈、怅惘、迷惑的逃离,像是脚上被绳子拴住,这根绳子可能很长,但终有拉直了再也无法前进一步的时刻。他们“逃离”不是漫无目的的奔逃,始终有个坐标,就是离开的那个点。

门罗的小说都是以女性为第一主人公,“她”始终要逃离的,是家庭、是两性、是自我。但是,这种逃离举步维艰。逃离是痛苦的,出走的半途中发现能“拯救”自己的依然是自己逃离的地方,更令人沮丧。在旅馆里打工的格雷斯遇到了,应该说是完美的对象,工程师莫里家境良好,秉性温柔。但是,忽然有一天莫里的哥哥尼尔的出现,她觉得那才是她想要的人。她坐上尼尔的车,虽说莫里一家认为他们是去医院处理格雷斯被贝壳划伤的脚,但格雷斯知道她是要逃离莫里,开始一场探险。结果,酗酒的尼尔也不是她终身相伴的人,在格雷斯离开以后,他开车一头撞上了桥墩,结束了生命。无论他是自杀还是因醉酒出事,格雷斯想要逃往的地方,不过是毁灭。任何想要逃离的人,对现有事物的厌倦超过了对未来的渴望。人生不断地在逃离,又不断地被牵绊的过去或无望的未来所捕获,门罗的小说里回荡着这种欲挣不能、欲逃无路的悲哀。

小说里的主人公想逃离旧有的两性关系去寻找新的可能的尝试,却基本上都以失败告终。而她们其实想逃离的,应该是越来越不满意的自己。21岁已经获得古典文学硕士学位,并在撰写博士论文的朱丽叶在一所私立学校里教拉丁语,她热爱阅读,也喜欢自己从事的工作。可是,做一位女学者,似乎不是一个理想的未来。如果结婚,那以前所学纯属浪费。虽然她并非不喜欢那个热爱知识和文化的自己,但她的心底更想要逃离,甚至不惜与一面之缘的导师外甥在草地上草草结束自己的童贞生涯。之后,她又千里迢迢去投奔在火车上偶遇的那位打渔男子,与他共同生活。但是,这种逃离并没有带给她内心的幸福和平静。几十年后,她又重新拿起书本,并开始继续完成那篇未竟的博士论文。

这些故事里,最令人心伤的,莫过于逃离家庭了。如果说“一切坚固的东西都烟消云散了”,家庭的解体在小说里是显而易见的。小说里主人公的父母大多是受上世纪50年代性解放思想影响的一拨人,他们追求知识、思想独立、有个性、不受两性关系的束缚。其中一个短篇里的劳拉,留下了一封“我一直感到我需要过一种更为真实的生活”的信,离开了那个她烦透了的父母的“房子”、他们的后院、他们的相册、他们度假的方式。但是逃离家庭的结果,得到的是绝望。因为当你逃离家庭,并有朝一日想重回它的怀抱时,你会发现,它已支离破碎,再也找不回了。

有人说门罗像契诃夫。的确。那是因为他们都能捕捉住生命中绝望的真相。而门罗作为女性,更是敏感于明明知道已经失去却强装着毫不知情、毫不在意的那一刻。有一幕,朱丽叶带着刚出生不久的女儿回去看她父母。看得出,她的母亲已经病入膏肓。母亲对朱丽叶说,“到了我真的不行的时候,你知道我会想到什么吗?我想——快了,很快我就能见到朱丽叶了。”这里,她所说的她能见到的朱丽叶,就是过去的完整家庭,过去的黄金时光,过去人们不曾分离也以为永远不想彼此分离的美好世界。朱丽叶心里非常明白母亲的意思,可她没有答应一声“是的”,她所做的,只是背过身去,收拾厨房,“把一切都放到原处去”。

所有人,在碰到这样的时刻,都会背过身去,假装什么也没看见,什么也没听到。我们都这样假装不知道,在逃离的时候,有些东西永远逃不开,有些东西永远回不来。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇