中国封建王朝中,皇帝的后宫生活历来被视为宫闱秘事,官修史籍记载甚少。考察皇帝的后宫生活,可以使我们从一个独特视角,了解皇帝及其后宫成员鲜为人知的一面,对于认识“家国一体”的宫廷政治与文化或有裨益。

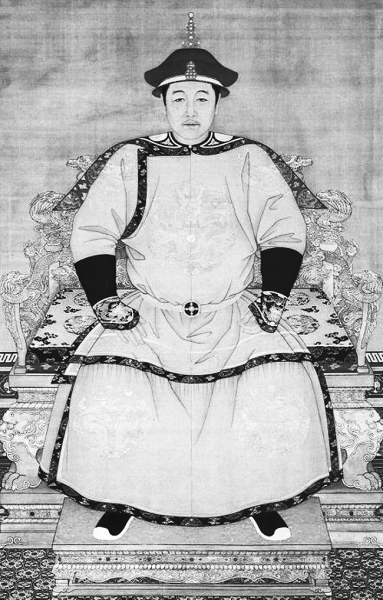

清入关后第一位皇帝顺治福临,是清太宗皇太极第九子,他6岁即位,14岁亲政,在位18年(1643—1661)。顺治朝处于清朝入关的历史节点。这一时期,满洲贵族对于沿袭满洲旧俗和学习汉文化的不同认识,满、蒙、汉文化的碰撞和交流,对这一帝王之家产生了直接而巨大的影响。

一、典制未备 旧俗仍存

1616年(明万历四十四年),清太祖努尔哈赤在赫图阿拉(今辽宁新宾)建立后金政权,年号天命。天命年间,“草创阔略,宫闱未有位号,但循国俗称‘福晋’”。天聪十年(1636)四月,皇太极接受众臣所上“宽温仁圣皇帝”尊号,建国号曰“大清”,六月册封五宫后妃。这是清朝后妃制度建立的标志。五宫后妃全部是蒙古族女子:清宁宫中宫国君福晋博尔济吉特氏(谥“孝端”)、东宫关睢宫大福晋宸妃博尔济吉特氏、西宫麟趾宫大福晋贵妃博尔济吉特氏、东宫衍庆宫侧福晋淑妃博尔济吉特氏、西宫永福宫侧福晋庄妃博尔济吉特氏(谥“孝庄”),体现了自天命朝即实施的满蒙联姻方针。

顺治年间始行挑选秀女和宫女的做法,彰显了清朝后妃制度中的满洲特色。每三年一次,由户部主持,从满、蒙、汉八旗14岁至16岁女子中遴选秀女,充实后宫,或为宗室王公指婚。另由内务府会计司主持,每年从内务府三旗佐领、管领下13岁以上女子中挑选宫女。除去八旗女子,清朝后妃中还有一些通过其他渠道入宫的蒙古族、汉族、朝鲜族和维吾尔族女子。

顺治的妻妾有两种遴选方式。一为摄政王多尔衮、孝庄皇太后直接从漠南蒙古,主要是孝庄的家乡科尔沁部王公的女儿中挑选;一为依照选秀女的程序,由八旗大臣的女儿中挑选。例如,满洲正黄旗人,康熙初年辅政大臣索尼之女赫舍里氏,即顺治朝选秀女时被记名之人。在她等候复选时,顺治病逝。赫舍里氏遂经指婚,嫁与和硕安亲王岳乐为“三继福晋”。她与岳乐的第一个孩子玛尼(排行第十四子),生于康熙元年(1662)九月。

顺治的妻妾大约为32人。其中,只有废后博尔济吉特氏、孝惠章皇后博尔济吉特氏和皇贵妃董鄂氏是在顺治朝册封。另外29人(包括康熙帝的生母孝康章皇后佟氏),无论有否生育子女,一并未受册封。她们的位号或是在其身后追封,或是在康熙年间尊封。妻妾众多却鲜有册封,这在清入关后只此一例,与崇德朝惟有五宫后妃,皇太极其他妻妾均无位号的情况相似。据清朝陵寝官员记载,入葬孝东陵的顺治妻妾中,有4位“福晋”、17位“格格”。“福晋”“格格”均为满语。“福晋”指满洲王公贝勒之妻,“格格”意为“姐姐、尊贵的女孩儿”。因后妃位号规制尚不完备,皇帝之妻统称“福晋”的“国俗”,在顺治朝后宫依稀可见。

崇德年间,五宫后妃、皇太极其他妻妾以及和硕亲王福晋、多罗郡王福晋、多罗贝勒福晋、固山贝子福晋等,各有随侍妇人。“随侍妇人”(dahara hehesi),意为跟随的妇人们。清入关前被称为“随侍妇人”的八旗女子群体,或为八旗命妇的前身。入关后,命妇之制逐步确立和完善。不过,直至顺治十一年(1654)四月以前,八旗命妇依旧轮番入侍后妃。这一满洲旧制,体现出八旗制度的基本内容之一,即八旗旗主与本旗旗员之间是主奴关系。下五旗命妇暨下五旗大臣之妻,要轮番随侍本旗之王、贝勒福晋及贝子、公夫人;上三旗(顺治亲政后将正白旗收为己有,与两黄旗并为上三旗)命妇暨上三旗大臣之妻,以及部分下五旗大臣之妻,要轮番入侍后妃。这使八旗命妇具有双重身份,既是朝廷命妇,享有各种礼仪上的待遇,又与清朝汉族大臣命妇有所不同。作为主子的私属,她们必须对各自主子暨清朝后妃或满洲王公之妻履行入侍、随侍等义务。八旗命妇随侍所在旗女主,是八旗旗主对属员的一种奴役方式。顺治十一年清廷罢革此制,免除了人身役使,具有积极的历史意义。

二、离异、再嫁、补缺:奇特的蒙、满、汉后妃

1.返乡“废后”博尔济吉特氏

顺治幼年,摄政王多尔衮选中孝庄皇太后之兄、科尔沁部卓礼克图亲王吴克善之女博尔济吉特氏为未来的皇后。八年(1651)正月暨顺治亲政当月,吴克善将女儿送至京师。拖至八月,博尔济吉特氏方正位中宫。

在顺治眼中,皇后虽然貌美,但性妒、奢侈,与他志趣不同。大婚后,即与皇后分宫而居。十年(1653)八月,他不顾众臣激烈反对,毅然废黜皇后,降为静妃,令其改居侧宫。

关于废后博尔济吉特氏其后的去向,清朝史籍未载,朝鲜史料《燕行录》中透露了重要信息。顺治十三年九月初十日,科尔沁土谢图亲王巴达礼、顺治的舅父兼岳父吴克善、顺治另一位舅父达尔汉巴图鲁郡王满珠习礼等8位蒙古王公,偕4位下嫁的清朝公主奉召抵京。这是吴克善自八年二月送女成亲后,首次来京。九月二十九日,谕礼部:朕前奉圣母皇太后谕,内大臣鄂硕之女董鄂氏立为贤妃。本月二十八日又奉圣母皇太后谕,董鄂氏应立为皇贵妃。“尔部即查照典礼,于十二月初六日吉期行册封礼。”十月十六日,吴克善一行携废后博尔济吉特氏踏上归途。根据相关情况,可以判断:吴克善在京期间,顺治与孝庄皇太后等经反复磋商,达成协议:立董鄂氏为皇贵妃,允许废后博尔济吉特氏随父返回科尔沁。

博尔济吉特氏随父返回家乡时,大约不满二十岁。多年后,出使清廷的朝鲜使臣听到传闻,称她离京时已怀孕,返家后产下一子。顺治既已对她十分厌恶,离异前再度召幸的可能性似不大。不过,博尔济吉特氏回到科尔沁后,很可能再次嫁人生子。

蒙古族与女真(满洲)族习俗相近。满洲传统社会中,女子改嫁现象比较普遍。如清太宗皇太极的妻妾内,即有与皇太极离异后数次再嫁之人。清入关后,随着宫廷制度的不断完善与儒家伦理思想的影响,后妃与清帝离异返乡(或再嫁)现象逐渐绝迹。清朝后妃总计约200多人,据目前所见史料记载,废后博尔济吉特氏是离异再嫁的惟一一位。这一现象,既可视为满洲旧俗的遗存,也与废后是孝庄的侄女以及顺治欲将董鄂氏置之高位的特殊形势相关。比起众多终老宫中的清朝后妃,这位被废黜的皇后无疑是幸运的。

2.“寡妇贵妃”董鄂氏

顺治所宠爱的皇贵妃董鄂氏,是满洲正白旗人、内大臣鄂硕之女。关于她入宫前的婚姻,历来众说纷纭。一说董鄂妃即江南名士冒辟疆的侍姬董小宛;一说她曾是顺治同父异母弟、和硕襄亲王博穆博果尔的福晋;一说她曾是顺治同父异母兄、和硕承泽亲王硕塞的福晋。其中,以顺治弟媳说影响最大。

清朝史籍对董鄂妃的来历讳莫如深。德国籍传教士汤若望(Joannes Adam Schall von Bell)的回忆录和朝鲜“谢恩使”李渲的日记中,对此均有所记载。

顺治年间,汤若望供职清廷,与顺治、孝庄皇太后等人多有交往。成书于20世纪30年代的《汤若望传》,是德国籍著者魏特(Alfons V.th)根据函牍、手迹稿件等“源头史料”撰成。顺治十三年九月,朝鲜“谢恩使”麟坪大君李渲一行抵达京城。已入旗籍的朝鲜人金汝辉,多次前往李渲下榻处拜谒。李渲遂将金汝辉所谈记入日记《燕途记行》。

以汤若望、金汝辉所言互证,似可得出结论:董鄂氏曾是“军官之妻”,即“一位满籍军人之夫人”。她“因庆吊出入禁闼,帝频私之。其夫则构罪杀之”。在顺治朝宫中,人们私下称她为“寡妇贵妃”。

董鄂氏很可能是上三旗某位侍卫或武职大臣之妻。倘若如此,她必为命妇,除去入宫参加“庆吊”等活动,还要入侍皇太后、皇后等,因而有较多机会同顺治接触。十一年六月,顺治第二位皇后孝惠后被册立。此前两个月,清廷废止八旗命妇轮番入侍后妃之制,不知其与顺治对董鄂氏的恋情是否有关?

顺治十二年十一月,新后博尔济吉特氏出天花。顺治和孝庄皇太后均去南苑避痘,委托董鄂氏留在宫中为皇后侍疾。时距董鄂氏被立为贤妃,尚有八九个月。看来,顺治十三年之前,董鄂氏曾入侍皇后或其他未经册封的后宫主位。清史学界前辈孟森先生认为,董鄂氏或来自废后博尔济吉特氏的娘家,作为陪嫁侍女入宫。因为“孝惠后于顺治十一年被聘定为妃,六月立为后,时尚未有端敬(董鄂氏)承宠,疑端敬随孝惠入宫,孝惠为废后姪,则孝惠之侍媵,亦废后家侍儿也”。

在时人眼中,董鄂氏“年近三十,貌亦不美”。何以“宠冠后宫”?她的贤淑、敏慧尚在其次,关键在于她与顺治相处时,是将他视为亲人,而非凌然不可触犯的皇帝。董鄂氏去世后,顺治为她亲撰《御制行状》。其中写道,他批阅奏章至深夜,董鄂氏时刻陪伴在旁。遇有循例待批奏疏,他随手放置一边,董鄂氏便劝说道:“此虽奉行成法,顾安知无时变需更张,或且有他故宜洞瞩者,陛下奈何忽之!”顺治举行经筵日讲后,董鄂氏必问所学,或有遗忘,她则婉转责备。这些事例无不表明,董鄂氏的告诫和劝谏,使他感受到理解和温暖。只有在与她相处时,顺治才脱去皇权的光环,回到苦乐人间。

董鄂氏曾是有夫之妇,三十上下入宫而独受顺治宠爱。这种经历在清入关后历朝后妃中绝无仅有,惟与崇德年间孝庄之姐、五宫后妃之一宸妃的遭际有几分相似之处。

3.汉臣之女石氏替补孔四贞入居永寿宫

顺治五年(1648)八月,清廷诏许满汉通婚。而清末吴士鉴《清宫词》则说:“顺治初年,孝庄皇(太)后谕:‘有以缠足女子入宫者,斩。’此旨悬于神武门内。”顺治十二年,兵科右给事中季开生听闻有奉旨赴扬州买女子事,遂上奏劝谏。顺治称:“太祖、太宗制度,宫中从无汉女”,遂以“妄捏渎奏”为由将其从重议罪。此时,顺治的妻妾中大约尚无汉臣之女。一年后,情况有了变化。

十三年闰五月,紫禁城内东六宫之景仁、承乾、钟粹三宫及西六宫之永寿、翊坤、储秀三宫分别修缮完工。六月,谕礼部:奉圣母皇太后谕,定南武壮王女孔氏“宜立为东宫皇妃。尔部即照例备办仪物,候旨行册封礼”。孔四贞是明朝降将、定南王孔有德之女,比顺治小4岁,生于崇德七年(1642)。顺治九年夏,已奉南明永历正朔的大西军李定国军克桂林。携家驻守此地的孔有德兵败自焚,孔四贞出逃。十一年六月,孔四贞扶榇还京营葬。清廷特赐食禄,视如和硕格格。时人称四贞为孝庄太后养女。

正当礼部为册封孔四贞备办仪物时,这位即将成为清朝皇妃的少女突然“自陈有夫”,称父亲生前已将自己许配给偏将之子孙延龄。孝庄遂命四贞与延龄成亲。四贞为何应允后旋即反悔?或许她觉察到顺治倾心于董鄂氏,并对后宫关系之纠结、人际环境之险恶心怀畏惧,于是乃以父言为借口,激流勇退。清廷宣布拟行册为皇妃之女竟另嫁他人,这种情况在清朝历史上同样绝无仅有。

当时,吴三桂等汉族藩王的军事力量,在清初统一战争中起着愈益重要的作用。以汉女为皇妃,有利于笼络降清汉官和汉族士绅,缓解民族矛盾。清廷遂设法填补由孔四贞留下、拟由汉女所居主位。顺治十三年(1656)夏秋时节,年方15岁、祖籍河北滦州的翰林院侍读学士石申之女(追封恪妃)入选妃列,赐居西六宫之一的永寿宫。与此同时,董鄂氏入住本拟由“东宫妃”孔四贞所居之承乾宫。

清帝妃嫔中,汉族女子不止石氏一人。可是,清朝玉牒内指明是“汉官女”,称其在宫中穿戴汉式冠服,除去石氏外再无第二人。这种记述,与玉牒对其他汉族妃嫔无不回避其族属的笔法截然相反。这表明,石氏入宫后,清廷有意彰显她的汉族族属,以达到宣扬满汉一体,笼络汉臣之初衷。(作者单位:中国社科院历史所 本文后续部分请见下期)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制