盛夏酷暑,古徽之地的皖南烈日当头,高温难耐。而在黄山市屯溪区老虎山下,山体与树荫遮蔽着的胡开文墨厂徽墨展馆,却拥有着难得的一丝清凉。

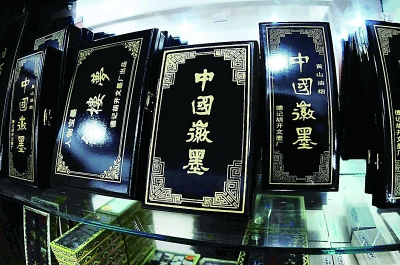

一块块形状各异的墨锭,丰肌腻理、光泽如漆。墨面上茂林修竹,屋舍亭榭,舟楫人物,细腻至纤毫毕现,艳丽如工笔重彩……走进墨香四溢的展厅,参观者无不驻足流连,沉醉在徽墨文化的博大与厚重之中。

千年风骚看徽墨

回溯墨的起源,按照明人朱常淓《述古书法纂》的说法,始于周宣王时。到了汉代,取自松烟的人工墨品已经是模制墨块。东汉应劭《汉官仪》就有“尚书令、仆、丞、郎,月赐愉麋大墨一枚,愉麋小墨一枚”的记载。

而徽墨则产生于唐末,安史之乱迫使北方墨工纷纷南迁,而丰富的松树资源和易于制墨的山区环境,使徽州成为制墨中心。有据可考的是南唐后主李煜,使用了从河北易水避难徽州的奚超、奚廷圭父子创制的奚墨,连称“天下之冠”,当即赐姓为李,并加封为“徽墨”。从公元900多年的那时起,一千多年来,徽墨便成为中华文化的一个符号,成为墨的代名词。

让徽墨风生水起的是胡天注。这位“胡开文”墨业的开创者,13岁从老家绩溪八都上庄村来到入休城(今休宁县)汪启茂墨室当学徒,17岁入赘,23岁在屯溪租开汪彩章墨店,开始经营自己的墨业,这就是屯溪胡开文墨厂的前身。在随后的日子里,胡天注和次子胡余德不断完善制墨技艺,拓展销售渠道,以现在的安徽宣城市绩溪县、黄山市屯溪区和歙县为制造中心,把“胡开文”开到了上海、南京、长沙、成都……

徽墨的魅力在于落纸如漆,色泽黑润,经久不褪,纸笔不胶的实用功效,也在于“拈来轻、磨来清、嗅来馨、坚如玉、研无声”的文化内涵。而要做到这样的境界,制作配方和工艺必须非常讲究。当年奚氏父子进贡的墨,就是选用了松烟一斤,珍珠、玉屑、龙脑各一两,和以生漆,杵十万杵制成的。所以,苏东坡才会有“墨成不敢用,进入蓬莱宫”的赞叹。

兴衰沉浮亦自然

屯溪胡开文、歙县老胡开文、绩溪胡开文、郁文轩墨庄、良才墨业……历史的长河滚滚向前,同时,也留下了深深的文化积淀——时至今日,徽墨的生产仍然主要集中在古徽州的青山脚下、绿水岸边。

正如墨的兴盛源自于其“一点如漆、万载存真”的实用价值,清同治四年即公元1865年,北京城里第一瓶“云头艳”牌墨汁的问世,宣告了墨块一统天下日子的终结。虽然使用传统的墨块已不再是生活的必需,但是从来就是文人墨客青睐佳品的徽墨,依然拥有着属于自己的“小众”空间。所以,书写方式和材质发生革命性改变的100多年里,徽墨虽然受到严重冲击,但仍然在中华文化中坚守着属于自己的一席之地。

学生、书画爱好者使用的普通墨,书法家、画家使用的高档墨,兼具收藏和实用功能的精品……新中国成立后,无论是公私合营,国营或集体,还是企业改制,徽墨的生产和销售都相对“恒定”。“徽墨的市场是有限的,但即使市场无限,它的产量也是有限的。”宣城市文化部门的负责人这样总结。

制烟、入胶、和剂、蒸杵、模压……徽墨制作依赖手工,无法用机器批量生产,因此无论是产量还是传承都受到严重制约。相对市场,徽墨面临的人才问题更大,从事徽墨生产,劳动强度大、工作不体面、待遇不高,特别是制烟,在高温下操作又脏又累,年轻人对从事徽墨行业往往是避之不及。同时,徽墨生产还面临制作材料的匮乏,传统徽墨要加入麝香、熊胆等珍稀材料,国家控制非常严格;而制作松烟墨的松木、刻制墨模的石楠木,也都受到限制。

守正出新续辉煌

“我不同意徽墨走向衰败这样的观点,事实证明徽墨这几年越来越好。”汪培坤,屯溪胡开文墨厂董事长,一个精通歙砚和徽墨制作的工艺美术大师。他看好徽墨的原因是自己的亲身感受,而“这几年”则是指2005年以来。

屯溪胡开文主要从事中高档墨的开发生产,这里生产的集锦墨,由于品质好、产量小而受到市场追捧。最新开发的一套根据王维吟咏辋川景点胜迹诗意制作的《辋川图》,一套21锭漆烟墨,古意盎然,细腻生动,仅刻制模具就用了整整两年时间,限量10套的价格达到每套10万元。汪培坤认为,即使在鼎盛时期,徽墨扬名天下靠的也不是产量,而是墨的品质和附加的艺术价值。

进入实用性退居其次的今天,众多的徽墨企业作出了不约而同的选择——守正出新。不仅屯溪胡开文、绩溪郁文轩注重传承古法,专攻精品。歙县老胡开文、绩溪胡开文、绩溪良才墨业也在占领实用墨市场的同时,开发出“龙凤呈祥”“南宗北斗”“艺苑墨宝”“大好山水”等徽墨精品。

“工艺墨最受港澳台和东南亚客人的青睐。”项德胜,国家级非物质文化遗产传承人,创作的徽州工艺墨作品多次获得中国工艺美术“百花奖”金奖。作为脱胎于传统徽墨的新品种,徽州工艺墨虽然与传统徽墨工艺相同,但墨的体量远远大于传统徽墨,墨面展示的空间更大。项德胜的《百子图》《七弦古琴》《清明上河图》《兰亭书会》《百佛图》作品,在市场上为海内外藏家新宠。

徽墨集中区的屯溪、歙县、绩溪,都处于皖南国际旅游文化示范区内,传统文化与旅游业的融合创新也为徽墨发展带来了新机遇。许多墨厂成为旅游景点,以游客为对象的旅游纪念墨大行其道。其中,源于古易水“握子”墨法的手型墨更是受到旅客欢迎——制墨师傅揉搓、捶打,由游客手握墨条定型,一对印有自己手纹的徽墨作品,独特而有趣。

青山、绿水、粉墙、黛瓦……古徽之地的皖南,虽然现代化的进程越来越快,但“水墨徽州”的印象却依然深刻。时光荏苒,大浪淘沙,属于民族瑰宝的徽墨文化,在守正出新中依然前行,愈发精彩!(本报记者 李陈续)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制