美国再工业化战略的目的是重拾实体经济,为服务经济的发展注入可服务的对象

近30年来,以美国为主要代表的发达国家牢牢占据着生产性服务业的领先优势并将许多制造业不断向发展中国家转移,比如中国和东南亚一些国家。因此,美国的第二产业劳动力占比和增加值占比在过去几十年间显著持续下降。然而,发生在2008年末的美国金融危机促使了美国“再工业化战略”的实施,从2009年到2012年,奥巴马政府先后推出了“购买美国货”、《制造业促进法案》、“五年出口倍增计划”“内保就业促进倡议”等促进就业和经济复苏的再工业化举措。到目前为止,美国的这次再工业化战略已经实施了四年多时间,其结果是,有些制造业企业的部分生产线回迁到美国本土,还有一些企业在美国本土进行了新的制造业投资,这的确为美国提供了一些制造业就业岗位,那么,美国的再工业化是否会对其服务业产生挤出效应呢?是否会改变美国的产业结构演化趋势呢?

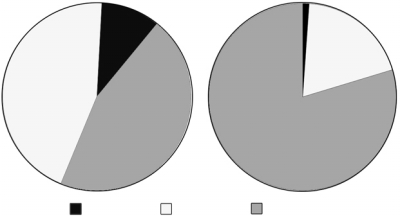

回顾美国产业结构的发展历程可以看出,近30年来,美国的第二产业劳动力比重一直呈下降趋势,1990年美国第二产业劳动力比重是26.2%,到了金融危机发生的2008年,该比重降低为19.05%,平均每年下降0.37个百分点。实施再工业化战略后的四年时间里,美国的第二产业劳动力比重以更快的速度下降,到2012年时该比重降为17.27%,平均每年下降0.45个百分点。与此同时,美国的服务业劳动力比重一直呈上升趋势,即使是在其实施再工业化战略之后,其服务业劳动力比重仍然呈上升趋势。比如,在再工业化前的2008年,其服务业劳动力比重是79.45%,而到了2012年,该比重上升至81.2%,短短四年时间提高了将近两个百分点。

另一方面,美国第二产业和服务业的增加值比重却呈现出相反的变化趋势。美国第二产业的增加值比重从2009年的18.4%上升至2012年的19.2%,服务业增加值比重从2009年的80.7%下降至2012年的79.7%。

劳动力比重依然延续以往几十年的走势,而增加值比重则一改往年的走势,两个反映产业结构的指标的走势正好相反,导致这种情况发生最重要的原因有两个:

第一,美国的这次再工业化不是简单的传统工业复苏和回归,而是以人工智能、机器人和数字制造技术为主的现代制造业的发展。这种现代制造业的特征之一就是更少地使用劳动力,更多地投入知识、技术和人力资本。虽然中国的制造业劳动力成本逐渐在上升,但是如果美国的再工业化仅仅是将加工厂从中国或者其他亚洲国家平移到美国的话,其制造业产品价格依然会高出很多,因此美国的再工业化必须尽可能少地使用劳动力,发展以人工智能、机器人和数字制造技术为主的现代制造业。所以美国的再工业化确实创造了一些制造业工作岗位,但是这些新创造的制造业工作岗位数量并没有想象的多,也正因为如此,美国制造业的单位劳动力的产出有所增加,这使得美国的第二产业增加值增长速度快于其制造业岗位创造速度。

第二,美国的再工业化对其生产性服务业的就业岗位增长会产生一个乘数拉动效应。当今世界的制造业与生产性服务业已经形成了融合发展的态势,它们之间越来越呈现出一种不可分割和难以分割的状态,再工业化对美国生产性服务业的就业会产生强劲的拉动作用,为美国的生产性服务业,特别是高级生产性服务业提供动力基础,因为制造业是生产性服务业最主要的需求方,如果缺乏制造业的需求,生产性服务业就是无本之木。美国再工业化过程中的人工智能、机器人和数字制造技术都会对生产性服务业,特别是高级生产者服务性市场产生巨大的需求,并促使制造业与生产性服务业进一步深度融合,为生产者服务业注入新的增长动力,为经济的复苏和繁荣注入动力。美国的再工业化对生产性服务业产生的需求,会促使生产性服务业的就业岗位增加得更快,而生产性服务业大都需要投入大量的高技能、高人力资本的劳动力,即比制造业更加需要密集的使用劳动力,因此以现代制造业为主的再工业化虽然会为美国创造出较多的制造业岗位,但这也将对生产性服务业岗位的创造产生一个乘数拉动作用。这就解释了美国自2009年以来的再工业化为什么没能阻止其服务业劳动力比重的进一步上升和第二产业劳动力比重进一步下降,并且两种产业的增加值比重呈现相反走势的现象。

上述论证也进一步说明,美国再工业化的目的不仅仅是为了发展它的工业和增加工业就业岗位,而是重拾实体经济,为服务经济注入可服务的对象,这样一来,工业和服务业共同提供就业岗位,促进经济持续发展,最终有助于美国失业率的下降。

我国转变经济发展方式的重点之一,是提升制造业水平,带动生产性服务业的发展

当前中国经济的发展正面临着诸如产业结构不够合理、经济增长方式依然偏于粗放式、外需持续低迷、环境保护等困难,而美国的再工业化措施、目的及其对美国产业结构演变的影响,可以为中国的产业发展和经济增长方式的转变提供如下一些启示和思路:

第一,通过机制体制改革创造外部环境和条件促使制造业中的制造环节和生产者服务环节分离。由于生产者服务业很大一部分属于知识、技术密集型和人力资本密集型行业,因此这种服务业的创造一般会有较高的初始投入,但是一旦形成之后其再生产的边际成本又很低,因此生产者服务业大部分属于规模报酬递增的行业。为了发挥生产者服务业的规模经济,必须创造良好的外部环境,使其从制造业中分离出来,不仅仅服务于原来的制造业企业和行业,还可以服务于更多的企业和行业,形成有效精细分工,提高各个环节的生产效率,降低各个环节的成本。当前掣肘我国生产者服务业与制造业分离的主要因素有两个:一个是体制机制因素,李克强总理在第二届京交会暨全球服务论坛北京峰会上强调中国服务业发展的最大制约是体制机制障碍,出路在于改革开放。这些改革应包括简化行政审批,对民营企业开放服务领域,营造公平的竞争环境等;第二个因素是我国服务业较高的交易成本,由于我国服务业市场还不完善和成熟,并且服务业具有无形性、难以量化和只有在接受服务之后才能衡量其质量等特性,这些特性使得服务业在不够完善和成熟的服务业市场中形成了较高的交易成本,因此许多制造业企业为了避免由生产者服务业信息不对称引起的较高的贸易成本而自己提供生产者服务,从而抑制了生产者服务业实现规模经济的潜力,所以,未来应该通过完善服务业市场的相关法律法规体系和严格执法等措施,降低生产者服务业交易中存在的不确定性,促进中国产业结构的转型升级。

第二,努力培育我国的高端制造业。由于高端制造业技术含量和附加值都比较高,并且处于产业链的高端环节,所以高端制造业是高级生产性服务业最主要的需求方,只有大力发展和培育高端制造业,才会更好地发挥其对高级生产性服务业的拉动作用。美国这次再工业化的目的表面上看是增加就业,深层次原因是通过发展本国的高端制造业来强化本国的高级生产性服务业的领先优势,实现两者的协调发展,从根本上实现宏观经济的健康发展。所以,未来我国也应当利用广阔的国内市场优势,努力培育和发展本国的高端制造业,为高级生产者服务业的发展提供广阔的市场。与此同时,高端制造业以及由此拉动的高级生产性服务业由于是技术、知识和人力资本密集型的行业,对能源的消耗和环境的污染相对较少,也可以在很大程度上缓解经济发展与环境保护之间的矛盾,实现宏观经济的集约式发展和可持续发展。

第三,加强制造业与生产性服务业之间的投入产出关联程度,特别是要加强本土制造业与本土生产性服务业的关联程度。中国制造业企业所购买的高级生产性服务业中,有很大一部分是来自于国外或者位于国内的外资公司,这就使得本土的高级生产性服务业与我国的制造业关联程度较低,抑制了制造业对本土生产者服务业的带动发展作用,因此,未来应加强制造业与本土生产性服务业的关联程度。理论和实践已证明,制造业的种类和数量越多,就越能为生产者服务业提供更广阔的市场空间,反过来,作为制造业中间投入品的生产性服务业的种类和数量越多,制造业所面临的由生产性服务业所带来的投入成本就会越低,并且其附加值就会越高,所以,我国应加强两种产业的前后向关联程度,进一步加强生产性服务业和制造业的深层次融合发展。

第四,推动中国企业积极承接生产者服务业离岸外包,并鼓励中国各类企业“走出去”开展生产者服务业的投资。相对于发达国家,中国的先进制造业相对落后,因此它们作为生产者服务业的需求就会相对不足,为扩展和发展中国的生产者服务业的服务对象,应推动中国的各类企业积极承接国际高端制造业和生产者服务业发出的离岸外包,同时鼓励中国生产者服务企业积极地进行海外投资,并在承接服务外包和海外投资的过程中努力获取国外先进企业的溢出效应。(作者单位:扬州大学商学院)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇