说实话,我不是世上最佳的旅者。我遇过精通旅行的人,生而旅行的人。我遇过身强体健的旅人,即使从加尔各答的水沟喝下一大鞋盒的水,也不会生病。有些人很快学会新语言,而我们其他人却只会染上传染病。有些人有恰当的身高和肤色,无论去哪儿都是一种半正常人——他们在土耳其可能是土耳其人,在墨西哥就突然成了墨西哥人,在北非有时可能被当做是阿拉伯人……

我没有这些特质。首先,我格格不入。高大、金发、粉红肤色。我不是变色龙,反倒是红鹤。妇女们经常向她们的孩子指着我,仿佛我是从动物园逃出来的动物。而他们的孩子——往往一见我就哇哇大哭。

我不擅长在旅行前研究目的地,往往是人到了当地后,再看发生什么。这种旅行方式经常导致的情况是,你花很多时间站在火车站内不知所措,或者花太多钱住旅馆,因为你没概念。我虽去过五大洲,却在任何时刻对于自己身处何处一无所知。我从没学会如何把自己的脸调整为视而不见的面无表情,这在危险的异地旅行时十分有用。你知道——那种超轻松、掌握一切的表情,使你看起来像是属于那个地方,任何地方,所有的地方,即使在雅加达的一场暴乱当中亦然。喔,不。当我不清楚自己在做什么的时候,我看起来就像不清楚自己在做什么。兴奋或紧张的时候,我便露出兴奋或紧张的神色。迷路的时候——这经常发生——我就像迷路。我的脸是每个想法的透明发送机。大卫曾说:“你和扑克脸孔正好相反。你像是——迷你高尔夫球脸。”

我经历过极端的消化紧急事件。在黎巴嫩,某天晚上我突如其来地生了病,使我只能猜想自己恐怕感染上了某种中东版本的伊波拉病毒。我在非洲之行的第一天弄坏了背;我是我那团人出了委内瑞拉丛林后,唯一一个被蜘蛛咬而感染的成员。

尽管如此,旅行仍是我生命中的一大真爱。打从十六岁我用打工存下来的保姆工资第一次去俄罗斯开始,我总觉得旅行值得付出任何代价或牺牲。我对旅行的爱忠贞不渝,正如我对其他的爱恋不见得忠贞不渝一般。我对旅行的感觉,就像初为人母的快乐妈妈面对她那难以应付、罹患疝气、躁动不安的婴孩怀有的感觉一样——我偏不在乎自己必须经历的严格考验。因为我爱他。

无论如何,对一只红鹤来说,我在世界上并非完全脆弱无助。我有自己的一套生存技能。我有耐心。我知道如何轻装上路。我什么都吃。但我的一大旅行才能是能与“任何人”交朋友。我曾在塞尔维亚跟一个战犯交朋友,他邀我和他一家人上山度假。假如身边没有人可以说话,我也许还能和堆了一米高的石膏板交朋友。正因为如此,我不害怕去世界上最偏远的地方。

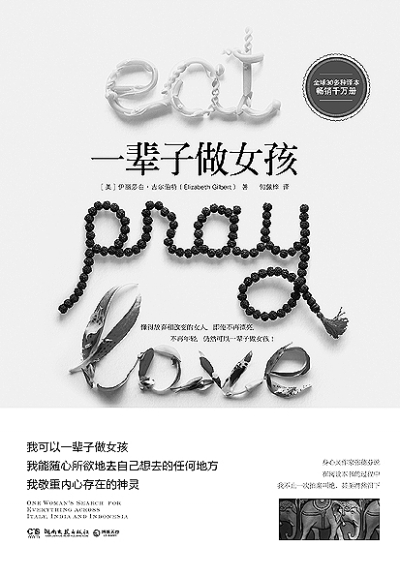

通常来说,你是在旅行的时候不经意地遇见你的朋友,比方在火车、餐厅或拘留所比邻而坐。但这些只是不期而遇,而你永远不该完全依赖巧遇。一种较有计划的方法依然存在,即伟大而古老的“介绍信”系统,把你介绍给熟人的熟人。这是结交朋友的绝佳方式,假使你脸皮够厚,敢于主动自我推销,登门去吃晚餐。因此在我去意大利前,我问在美国认识的每一个人,有没有在罗马的朋友。我出国的时候带了一长串意大利人的联络资讯。名单中,我最想认识的人名叫卢卡·斯帕盖蒂(Luca Spaghetti)(Spaghetti中文意为意大利面意粉,意式面食之一)。斯帕盖蒂是我大学时代认识的好友的好友。而这的的确确是他的名字——你怎能想象,一辈子顶着“斯帕盖蒂”这样的名字?无论如何,我打算尽快与斯帕盖蒂联系。(摘自《一辈子做女孩》,[美]伊丽莎白·吉尔伯特著,何佩桦译,湖南文艺出版社2013年5月第1版)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇