2013年6月28日,中国民主同盟会盟员、华南师范大学教授李育中先生走完了103岁的生命历程,在广州安详辞世。7月4日下午,在广州银河殡仪馆举行的遗体告别仪式上,许多人从各地赶来送先生最后一程。在送行的人群中,有来自各个方面的领导和知名人士,但人数最多也最引人注目的,是李育中在各个时期教过的学生们,其中年轻的二三十岁,年长的则已届八旬。这般场景,最为充分地体现了李育中作为一位知名教授的身份特点,也体现了他广泛的文化影响力。

李育中何以受到如此广泛的关注和如此普遍的尊重?这还要从他一生的传奇经历说起。

传奇人生

在一个动荡的大时代,在反映和昭示时代先声的岭南地区,李育中生活了一个多世纪,似乎注定要书写许多人无法企及的生命历程与人生传奇。

李育中原籍广东新会县(今江门市新会区),1911年1月出生于澳门。新会地处珠江三角洲西部,由于人口密集、水路交通发达,是岭南文化较早发达的地区之一。明代哲学家、理学家陈献章,近代政治家、思想家梁启超,现代史学家、教育家陈垣等,都是新会人。新会还有一个重要特点,由于耕地较少,人们不得不向外发展,不仅海外华侨众多,是著名的侨乡,而且新会人也是较早向澳门、香港寻求生活出路的群体。

和许多在澳门、香港求生的广东人一样,李育中早年的谋生之路也备尝艰辛。因为读过一点书,有一定文化基础,李育中主要在报馆、杂志社从事校对、记者、编辑等职业,不得不从最艰苦、最底层的工作做起,以此换得生活的来源。

日军侵华战争全面爆发以后,李育中从香港到了广州,积极投入抗战运动当中,担任《救亡日报》社论委员,参加广东文化界抗敌协会,并负责伤兵难民工作。1938年10月广州沦陷后,李育中转移到粤北地区从事新闻和教学工作,还参与创办粤北青年记者学会和粤北文协分会。后来又从粤北到桂林,一边在逸仙中学教书,一边编辑《中国诗坛》等报刊。

1940年春天,正是全国的抗日战争最关键而艰苦的时期,李育中刚结婚不久,就以衡阳《大刚报》和韶关《大光报》战地记者的身份随军采访中国赴缅甸远征军,并担任杜聿明将军的英文秘书,以一介书生的身份开始了一段传奇的军旅生活。这段经历对李育中的影响很大,他自己对此也念念不忘,还写作并出版了具有战史价值的回忆录著作《缅甸远征记》。

新中国成立以后,李育中主要在大学里从事教育工作,战争年代的那些奔波经历、戎马生涯被平凡的日子所取代,一切归于平静。而在解放后到文革结束前的动荡时代里,思想改造、政治运动成为主题,教学秩序、科研条件多年无法正常化,同代的多位教授因为各种各样的原因无法持续教学研究工作、连生活都失去了基本保障,有的甚至付出了生命代价,他虽然也明显受到了冲击,但仍然能够相对平安地度过那些荒诞而漫长的日子,并一直坚持到新时期到来之后。

李育中曾与多位著名人士相识或相交,比如郭沫若、茅盾、巴金、陈残云、秦牧、黄谷柳、康白情、梁宗岱、钟敬文、廖冰兄,等等。一直到晚年,与这些名人的交往都成为李育中难忘的记忆,他经常津津乐道当年的情况。在将近100岁的时候,他根据自己的记忆和一些老照片,加之其较好的美术修养,画了100多幅人物像,结集为《大家小画——百岁学者李育中漫像集》出版(香港书艺出版社,2011年2月)。这既是中国现代文学史、文化史一个侧面的形象记录,也是李育中广泛交往与人生传奇的写照。

记者作家

李育中笔名李航、韦陀,1929年开始在香港发表作品,包括散文、诗歌、小说、通讯、政论、报告文学等多种文体。起初李育中从事文学创作主要是为了维持生计,后来,随着思想的逐渐成熟和时代的多端变化,他进行文学创作的思想目标和艺术意图也渐趋成熟,走向了与中国现代新文学与新文化运动,特别是民族文学、抗战文学声气相通的道路,并体现出岭南文学家特有的思想素质和艺术特性。

1936年5月21日,由于邹韬奋的倡议,并受到高尔基在苏联发起《世界的一日》的直接启发,茅盾主编《中国的一日》,向全国征集稿件,以纪念发生于1927年5月21日的“马日事变”,谴责国民党右派的反共行径。李育中积极响应,以一篇《我今天失业了》成为唯一入选的香港作家。这使他的名气明显扩大。在20世纪30—40年代,李育中写作了大量影评文章,成为香港著名的专栏作家,也是广州地区最著名的影评人。

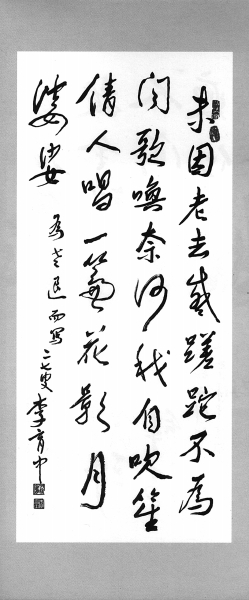

像当时的许多青年文学爱好者一样,李育中还积极进行新诗的创作,并于1941年出版了个人新诗集《凯旋的拱门》,受到关注。从创作实绩和文坛影响来看,可以说李育中对现代岭南新诗作出了积极探索和突出贡献。

作为一名作家,李育中始终对外国文学保持着关注的兴趣。因为通晓英文,也粗通葡文等外文,他还亲自译介外国文学作品。李育中以特有的敏锐眼光,利用接触外国文学与文化的方便,在香港最早翻译了美国作家海明威的早期代表作《诀别武器》(今译《永别了,武器》),产生了重要影响;他翻译的外国文学作品还有《拿破仑之死》、剧本《伴父生涯》等。

20世纪80年代以来,随着中国现代文学研究的渐趋深入细致,特别是港澳文学、岭南文学研究的兴盛,李育中在香港、广州等地的文学创作活动愈来愈多地引起研究者的关注。李育中的文学创作活动被写进了《岭南现代文学史》(广东高等教育出版社,1989年12月)等著作中,还有一些研究者在考察20世纪30、40年代的香港文学、岭南文学时,也经常论及李育中的文学创作成就与文学史贡献。

由于早年的文学创作成就和后来的读书写作活动,李育中于1979年被吸收为中国作家协会会员。

杂家教授

教师这一职业占据了李育中一生的大部分时光。中华人民共和国成立前,他历任广东省立艺术专科学校、广州市立艺术专科学校教师,积累了比较丰富的教育教学经验。新中国成立后,他先是担任华南人民文学艺术学院教师,1953年,华南师范学院(1983年起改华南师范大学)成立不久,李育中起任教授,直至1991年退休。近40年,除了担任几个教研室的主任外,没有担任过更多的行政职务。他说过,自己的性格可能不大适合担任什么重要的行政职务。

李育中主要任中文系(今文学院)教授,但教学涉及的学科领域之广、讲授过的课程门类之多,可能是时人和后人都难以企及的。就大的学科门类来说,他讲授过的课程就包括中文、美术、英文三个学科。他还曾相当自信地说过,历史系没有请他上课,假如请他,也是可以去上的。在中文系的课程中,李育中讲授过的有外国文学、文学理论、近代文学、现代文学等。这对于兴趣广泛、知识广博、不为学科专业所限的李育中来说并不是什么问题,反而是他自得其乐的一个方面。

李育中以自学成才,爱好广泛,经历丰富,见识广阔,职业多变,他一生的教学活动、学术研究自由灵活、感悟随性。李育中的学问不以精辟深邃见长,治学也不以刻苦执着取胜,他自己似乎也不想成为独守一隅、精专孤诣的专家型学者,而是以博览乐闻、周知多晓、灵通敏锐为主要特点。因此李育中一生涉猎的学术领域非常广泛,许多想法经常出之以感悟式、随意性表达,并不喜欢也不大擅长以纯学术方式、严谨的学问化方式表达。这一点,表现了记者编辑出身的李育中的思考特点和表达习惯,体现了一位杂家教授的知识结构和著作方式。

除了文学翻译,李育中对外国文学、哲学也一直保持着关注的兴趣并适时地介绍给中国读者。他的这种习惯保持了一生。1938年他就曾撰写文章介绍苏联诗人马雅可夫斯基;1946年以后又撰文介绍存在主义大师萨特、西方现代主义美术大师毕加索。这些努力随着20世纪40年代末中国政治局势的重大变化而中止。新中国成立后,在经过30年的对内文化专制、对外文化封闭、付出了沉重代价之后,政治经济百废待兴、思想学术界如饥似渴,李育中性情气质中对于新鲜事物、异邦思想的兴趣再次被唤醒。他在大陆首先介绍现代派大师卡夫卡,介绍意识流小说大师乔伊斯,也是新时期以来为尼采翻案、提出正确评价尼采的第一人。

20世纪80年代前中期,在对“文化大革命”的沉痛反思中,出现了多种文学探索和思想文化思潮,也引发了一些思想冲突和争论。“朦胧诗”就是其中颇有代表性的一种。在对朦胧诗这种新的创作现象褒贬不一的时候,李育中以其特有的敏锐感受和趋新意识,撰写文章明确支持这种文学探索与创新。也是在这一时期,海峡两岸政治对立、文化隔绝的状态“破冰”以后,台湾的一些文学艺术现象、思想文化观念传入大陆,台湾作家李敖及其作品就是。但是一直以来对于李敖的认识和评价却存在很大分歧。还是李育中首先对李敖的思想文章予以充分肯定,成为大陆高度评价李敖的第一人。

李育中一生勤于笔耕,以写作为乐趣,年事很高也仍然保持着写作的习惯。关于这一点,有一件事情是最有代表性的。《华南师范大学学报(社会科学版)》2007年第2期发表了李育中的《对香港诗坛形成和发展的我见——举两个诗人的案例作说明》,文章发表时,作者李育中已经97岁,无论是对于李育中本人来说,还是对于《华南师范大学学报》来说,这一点都有特别的纪念意义。这是李育中发表的最后一篇学术论文。李育中也因此成为《华南师范大学学报》创刊以来健在作者中年龄最长的一位。这个记录在今后的许多年中可能都再难有人打破。

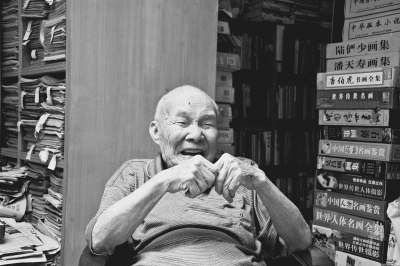

李育中性格随和,待人平易。晚年的李育中,最招牌的形象就是那习惯性略微左倾的身影、颇为浓重的广东口音和脸颊上、眉宇间的微笑。李育中也非常喜欢与年轻同事、青年学生交流,与他们交朋友,可以一起吃顿便饭、品尝各色小食,也可以一道逛书店,更可以一块儿谈读书,谈国内外、校内外的各种旧闻新闻,甚至可以谈各种流行的八卦。即便到了90高龄以后,与学生们交流仍然是李育中的生活乐趣,各个阶段、各种年龄的学生们也都觉得,与李育中交谈,是一种难得的乐趣。李育中与学生们交流畅谈,已经成为华南师范大学的一道独特的人文景观。

聚书读书

李育中是一位真正的爱书人,特别是到了晚年,除了读书之外他似乎对生活没有什么特殊的要求。据李育中自己说,多年来他养成了每天读书的习惯,除了休息以外,他的大部分时间都用在了读书上。直到90岁已过,他仍然每天坚持读书10个小时。在广州这种夏长冬短的亚热带气候条件下,每天如此之长的读书时间,不用说是一位年逾九旬的老人,就是对于20多岁的大学生来说,也是一件难以做到更难以坚持的事情。

首先是他买书之勤之多。多年来,在华南师范大学校内和附近的书店里,甚至是在广州市内的书店里,时常可以看到一位老人认真选书的身影,那个人就是李育中。据李育中自己说,即便是到了80多岁以后,他每个月还是习惯性地花上500元左右用于买书,买各种新书、旧书、流行书。90岁以后他还时常一个人乘坐公交车去买书,让子女们着实为他提心吊胆。

其次是他读书之广之杂。李育中是一个可以读古今中外书籍的读书人,这缘于他突出的中外语言能力、广博的知识修养,更缘于他对书的痴迷。

再次是他藏书之富之久。李育中藏书并不讲究版本,过去许多藏书家向往的宋椠元刻、明清珍本、孤本秘籍,都不是他追求的目标;他也不大讲究书的收藏价值或文献价值。他的藏书中,虽然有一些线装古旧书,也有一部分岭南文献,但大部是新文学作品、外国文学作品及各种研究著作,新式平装书占据了他藏书的主体部分,而且多是他自己一本一本买回来的,当然也有一些朋友们、学生们赠送给他的签名本。李育中藏书的最大目的是供自己阅读,以自己喜爱与否为主要选择标准,带有非常明显的个人化色彩。因此,与其说李育中是在藏书,不如说是在聚书来得更准确一些。也是因此,有人亲切地称他为“书虫”。

1994年12月,佛山召开黄节诗歌学术研讨会,已经84岁的李育中全程参加并在会上做了发言。也是为了参加那次会议,李育中特地从家里找出一册珍藏多年的《蒹葭楼诗》线装本,那是黄节1935年1月去世之后刊行的最早的黄氏诗集版本。在前往佛山的汽车上,李育中就高兴地拿出那本书向大家展示介绍,还兴致勃勃地讲起黄节及其诗歌创作,以及那本诗集的来历。事情过去了近20年,但是至今想起,一位爱书读书的可爱的老人形象仍然跃然眼前。

不论是谁,只要一走进李育中位于华师北区一楼的住所,就立即被众多的书所包围,本来还比较宽敞的房子因为大部分空间被书占领,一下子显得很拥挤,人的活动不得不变得小心局促起来。在他的住所里,书架上、家具上摆满了书还不算,连茶几上、床铺边、过道里也都是书,能够利用的空间全都用上,这所房子已经完全成了书的天下!李育中家里有多少册藏书,恐怕连李育中本人也无法准确地说出。住在医院的最后日子里,李育中最惦记的仍然是他的那些书,书成了他最后的牵挂。最近据他的儿子说,父亲留下的书估计还有4万多册,准备开辟成小型图书室,供教师和学生们阅览。果真如此的话,李育中一生爱书读书的脾性就得到了嘉惠后学的机会。

百岁之童

对于许多年轻后辈而言,李育中从来就不是一个严肃的、难以接触的人;恰恰相反,他总是表现出一种洒落自在、平易亲切、自适自得的待人方式和生活态度,经常保持着一种难得的多乐少忧、风趣幽默的处世习惯,还有一种无可而无不可、与世无争的智者风范。这样的性格特点和处世方式,经常令许多人特别是年轻学生们觉得李育中是一个可爱的老朋友,是一个充满童趣童心的老小孩。

了解李育中的人经常会说起,不管有什么问题,都可以去请教他,古今中外的事情他好像什么都知道。还是二十五年前,笔者开始在华南师范大学攻读硕士学位的时候,业师管林教授、钟贤培教授都曾提醒我们,要注意向博学多闻的李育中先生请教,说他不仅了解近代文学特别是岭南近代文学的情况,而且通晓许多方面的知识和学问。二十多年来,笔者向李育中请教的次数不多,但每次前去拜访,他都显得很高兴,也很健谈,经常一谈就是两三个小时。晚年的李育中除了听力有一点不佳之外,说话、行动、思考都保持着很好的状态,他高兴时笑眯眯的样子,就像一个天真烂漫的小朋友。

晚年的李育中经常高兴地谈起自己被评为广州市健康老人、广州市长寿老人的事,好像总是能从中获得很多的生活乐趣和信心。2007年9月,《羊城晚报》创刊50周年之际,在羊城晚报社、广东省文学艺术界联合会、广东省作家协会主办的“当代岭南文化名人”50家评选中,李育中不出意外地当选。值得一提的是,按照评选规则,参评的条件之一必须是健在的人士,而在当选的那批“当代岭南文化名人”中,已经97岁的李育中是年纪最大的一位。晚年经常喜欢新奇、好争第一的李育中从中又获得了许多乐趣,好像一个玩童又一次得到了奖励。

近30多年来,如同中国社会文化的许多方面发生的重大变化一样,中国大学也发生着非常显著的变化。在师生关系方面,传统教育中的师道尊严、传道授业解惑也逐渐为平等宽松的友好沟通所代替。不仅仅是教师在评价学生,学生也在评价教师;学生对教师的评价不仅有正式的方式,更有自发自由、生动活泼的方式,而且后者通常更有影响力、更容易被广泛传播。比如学生们经常在教师中评出“四大名捕”“四大帅哥”之类,而且经常有更新变化的不同版本。晚年的李育中对华南师范大学文学院“四大帅哥”的说法很有兴趣,据说他被多届学生排在第四位或者第五位,也有传说他一直认为以自己的帅气当然可以与年轻教师争胜。李育中对于华南师范大学的独特价值和特殊魅力,也有人用“华师一宝,女生偶像”来风趣地表达。其实无论如何,这些明显具有野史掌故色彩的说法都在说明,李育中是一位很有童心童趣、深受学生爱戴的好老师。

李育中的乡贤梁启超曾经在《少年中国说》中引用西方谚语说:“有三岁之翁,有百岁之童。”在我看来,李育中就是一位充满神奇色彩而又率真风趣的百岁之童。

从19岁开始写作,到100岁才搁笔,李育中的写作历程长达80多年!这实在是许多人无法企及的幸运,也是令人羡慕的命运的眷顾。在李育中将近百岁的时候,华南师范大学文学院特地编辑出版了60多万字的李育中作品选集《南天走笔》(广州出版社,2009年11月),并于2009年12月举行了隆重的首发式暨李育中教授百岁诞辰庆典。那天,李育中兴致很高,不仅发表了热情的讲话,而且向前来祝寿的朋友们、学生们赠送新书,又像是一个深受大家宠爱的孩子一般。那以后,由于身体原因,李育中就较少外出了。如今斯人已去,但是李育中先生读书精神的光亮和人生智慧的火花,一定会长留在许多人的心间,也会照亮未来的教育与文化路程。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制