2012年香港书展推出的年度作家也斯,同时作为一名徘徊于传统与现代之间,反思地域文化和世界潮流融汇的比较文学学者和长期在高校任职的教授,小说、诗歌、散文,翻译、评论、研究,广为涉猎,成果不凡。

近10年来,也斯以饮食为题材入诗作文,品尝生活,鉴赏文化,用文学思维调剂日常智慧,写出了许多作品。中国人民大学出版社由香港天窗文化有限公司引进的《人间滋味》,吸引了读者的关注。“不是因为食物代表了生命,而是因为他是生命本身。”“真正热爱食物的朋友,叫人敬重。”如是接人待物,看取周围的也斯,把吃食状摹得悦目动听,将饭菜的行色声情活灵活现在我们面前。粥,源远流长,造就国人的气力精神,也引来作家吟咏嗟叹。到了也斯笔下的《粥味人生》,追溯“举家食粥酒常赊”的曹雪芹和“淡薄之中滋味长”的张方贤,联想善于刻画饭桌对白的法国导演埃里克·侯麦,记叙跟随香港文坛前辈只喝粥水不吃粥料的新鲜经历,感叹着香港这奇怪空间,把唐诗意趣和英诗妙想链接到一个人头上。最后以自己的粥诗收尾:谁人在微明中举火/最能温暖你的肠胃/且细尝一碗平淡白粥里的众生。一粥一饭,多少人汗水结晶,惟有感激上苍,力耕不吾欺,黾力从事以报答。

美味中的故事和情理,最见学养功力和笔触技法。菜肴无高下,厨师见优劣,吃喝者滔滔不绝,美食家、烹饪大师却寥寥无几。大师说白话,“用心煮的家常菜,若能用心去吃,也可以体会到创作的艺术了。”真正的食神韬哥灵活配搭,转出新章,也斯从饮食中看到敬业,品味人情,与我们共享民间的朴素和乡野的乐趣。小菜亦艺术,调味皆学问,引得他啧啧称赞。法文诗画集《雅枝竹》编者爱丝,教会作者用青瓜花朵做食材,示范作者一片片叶子吃到雅枝竹清新鲜嫩的心,再看它盛开的花朵紫蕊,再读聂鲁达致她的颂诗,雅枝竹的芳容好处毕现纸上。荷兰学者历克借用作家的《食事风景》为论文题目,与作家谈论食物到阶级和劳动,甚至旁及区域和游牧等观念,在鹿特丹伊拉斯姆斯大学博士答辩时邀请也斯担任校外评审,并参加随后的学术研讨会。朝饮木兰坠露,夕餐秋菊落英。食物的婉转纡徐,与人生际遇相错相应,相克相生的话题亘古至今,跨洋越海,永无止境。

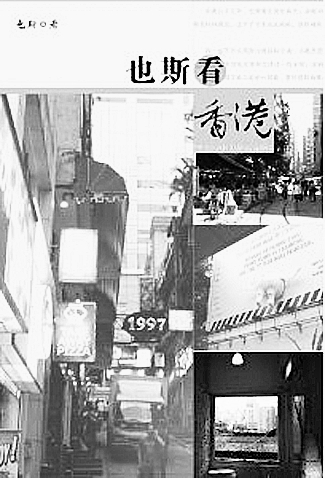

从食物言语出自己的襟怀报负,于精神会餐见个人的文学主张,作家的创作食谱来自个人思考与感悟,一路体验、选择,明白过来,也斯正视曾经的困惑、摸索、失落与起伏,耐心咀嚼消化,穿越表面和肤浅,书写出笔下香港的故事。

口味杂,兴趣广,也斯像他心仪的作家陆文夫、汪曾祺那般体会美食细节,采集众家所长,打理出自己的苏州和高邮味道。乡有乡品,族有族味,吃亦有道,言以助味,社会学家费孝通的提醒声犹在耳。从加州到马赛,他考虑的是如何以比较文学的理论,选鱼择味,改编出一锅港式鱼汤来?为此,他呼唤志同道合,他盛邀改良研究,然后去期盼尝试成功。读君特·格拉斯的《蟹行》,也斯思考自己来自香港的身份,如何在边界中斜斜移动,找到答案。10年驻校作家计划,不同的作家讲课,不同的写作主题,意在为同学带来营养丰富的盛宴。事非经过不知难,艰难之中寓美好。作家最喜欢苏轼这首诗,“早韭欲争春,晚菘先破寒。人间无正味,美好出艰难。”正所谓文人也者,蔬食菜羹之味不可不知也。

问及如何当作家,也斯的回答直截了当,“先做一个好读者。”在2012年第23届香港书展上,也斯的诗作在英、法、德、日、瑞典语、普通话、粤语声中朗诵了150分钟,众声喧哗,百家口味,不知又有多少新意随之诞生。也斯喜爱的诗人梁宗岱,当年在法国索尔邦大学用中文朗诵瓦莱里的《水仙辞》,同学记录下的感觉是,“他使用一种跳跃的声音,抑扬顿挫,清脆奇异,像铃声颤抖,穿透出一种青柠檬的微妙酸味。”诗家灵犀一点通,人间烟火在其中。莫非诗人真的是拾得了百草的精华,品读出了人生况味。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇