2013年4月底,酝酿于新疆的小说《这边风景》在广东得以付梓,揭开了一段尘封30余载的历史记忆,这段险些被埋葬的回忆是作者王蒙个人的,更是中国社会集体共有的。

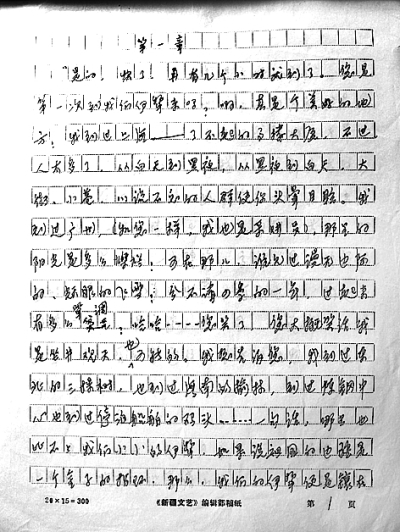

《这边风景》写于1974年至1978年,年逾四十的王蒙当时已经在新疆伊犁等地区生活了十年。1963年他“自我流放”,从北京来到了新疆,借住在当地维吾尔族农民的家中,与他们一起下地植种,同室而眠,朝夕相处如同家人。后来,他成为了他们的生产队副队长,学会了一口流利的维吾尔语。

新疆广袤富饶的土地、多元融合的民俗风情,滋养了这位细心体察生活的作家。他以身边少数民族的日常生活为原型,以中国“文革”为大历史背景,开始构思一部70万字的长篇小说——《这边风景》,喻为“这边风景独好”之意。

早在《这边风景》出版之前,这本书已跟随王蒙的名字,进入各种文学记载与评论文章。王蒙夫人崔瑞芳(方蕤)女士,在《我的先生王蒙》一书中曾提到,这部作品对于王蒙日后由新疆返回北京起到了关键的作用。王蒙在《王蒙自传(三部曲)》中也回想了《这边风景》当年的写作情形与创作得失。

在《这边风景》的首页上,王蒙写下了这样的献词:“纪念我的初恋情人,我的终身伴侣,与我共同经历了这一切的一切,并一再鼓励我写下了此作的永远的崔瑞芳吾爱。”可叹的是,这部作品被雪藏在柜橱里近40年,直到崔瑞芳女士去世的前两日,才被儿子王山无意中翻找了出来。妻子的离去与尘封之作重见天日,勾起了王蒙无限感怀,他“重读旧稿、悲从中来”,这也使得《这边风景》的出版备受关注。

在《这边风景》中,王蒙独树一帜,用维吾尔语和汉语“双语”构思,因此,作品很大程度上保持了维吾尔文原汁原味的叙述方式。两种民族语言的混搭和渗透,制造出一种趋于陌生的阅读快感,这在日益圆滑纯熟的文学叙事文本中,显得别具一格。16年的新疆生活,维吾尔文化已潜入王蒙的日常生活与内心。维吾尔人崇尚信仰,常怀敬畏自律之心,他们个性爽直、享受生活,让放逐至新疆的王蒙重拾当年写作《组织部来了个年轻人》和《青春万岁》时的激情。王蒙在很多场合都说过新疆是他的第二故乡,可以说,对新疆的热爱,构成了王蒙后期创作的重要内在驱动力。

同时,出于照顾当代出版及阅读的需求,王蒙效仿司马迁的“太史公曰”与蒲松龄的“异史氏曰”,在《这边风景》每个章节后设计了“小说人语”,用今时今日的视角点评40年前的创作和思考,也敞露了小说人的内心,“向读者作一些必要的交代,也发发重读旧稿、重涉旧文的万千感慨”。

《这边风景》写于文化大革命的十年间,对于在中国政治运动有深刻亲身体验的王蒙来说,这部小说就是他书写在新疆经历“文革”体验的一个集大成之作。因为触碰了这段历史,有些部分显得较为敏感,因此,《这边风景》一度被王蒙束之高阁,直到今天,小说里真实质朴的生活元素开始重新受到重视,再获新生。

生活,是《这边风景》里无所不在的主题,用王蒙的话说,这部小说把维吾尔人“吃喝拉撒、婚丧嫁娶、从头到脚,什么都写到了”。从衣食住行到宗教仪式,从语言表达到情感诉求,王蒙准确地表达了维吾尔人的原生态生存方式、思维理念、宗教文明,以及积淀在其民族性格当中的精神质地。

然而,这种生活的描写不是记录式的、琐碎的,它艺术地存在于历史动荡之中又偏离于政治的影响之外,王蒙在创作中这样写道:“即使在政策偏颇、民生艰难的岁月,生活仍然是强健的、丰富多彩的、美妙非凡的。我的体会是,不妥的政策会扭曲生活,而劳动人民的真实与热烈的生活,却完全可以消解假大空‘左’的荒唐。”这些“生活”的出现填充了历史的空隙,使得那个在时空里渐行渐远、在记忆中逐渐模糊的荒诞年月,又重新真实了起来。

《这边风景》(上、下册),王蒙著,花城出版社

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制