扎根苍茫大地

深爱热土家园

叶子是碧绿的江水

花朵如天空般蔚蓝

马兰花 默默人间美丽

马兰花 静静岁月流传

马兰花 默默绽放荒野

马兰花 静静安详天边

4月26日晚,清华大学新清华学堂,灯光璀璨,歌声悠扬。由清华大学学生艺术团话剧队排演、以“两弹一星”元勋邓稼先科学报国事迹为主线,展现他投身新中国核事业历程的大型多幕话剧《马兰花开》隆重上演,随着剧情的展开,台下2000多位师生心潮澎湃,追忆起往昔的峥嵘岁月。

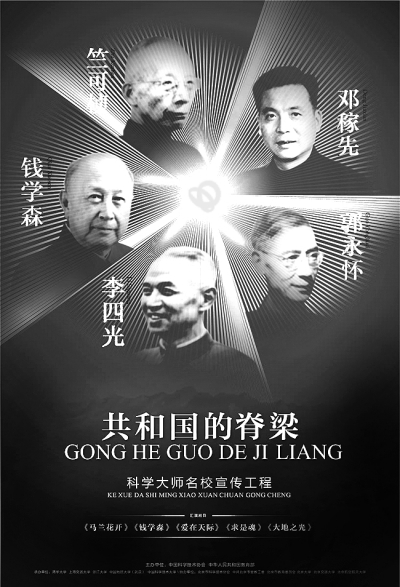

中国科协发起的“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”进京汇演正式拉开了帷幕。

除了《马兰花开》,接下来的十天,由上海交通大学排演的话剧《钱学森》,浙江大学排演、以著名气象学家竺可桢事迹为主题的话剧《求是魂》,中国地质大学(武汉)排演、以著名地质学家李四光事迹为主题的话剧《大地之光》,中国科技大学排演、以“两弹一星”元勋郭永怀事迹为主题的音乐剧《爱在天际》,分别在清华大学新清华学堂、北京航空航天大学音乐厅、北京交通大学天佑会堂公开汇演。

这些主要由80后、90后的大学生们和青年教师们自己排演的话剧、音乐剧,重现了那些已经远去的科学大师的音容笑貌,表达对老一辈科学家深深的缅怀和致敬,让万千学子和科学工作者在通往科学神圣殿堂的前行路上更加笃定,更加充满希望与力量。

邓稼先、钱学森、郭永怀……一批科学大师从话剧舞台走向当代学子

2012年,中国科协正式启动“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”。这些科学大师,人生阅历都如此丰富,他们的人性,如当空的皓月,闪耀着太多的银辉。比如李四光,他是我国地质力学之父,是北京地质学院(中国地质大学前身)的缔造者,他是新中国第一位地质部长,又是中国科学技术协会的第一任主席。怎么样诠释这些科学家崇高的精神?成为摆在创作和排演这些话剧的学生们面前的一大难题。

李四光的扮演者、中国地质大学(武汉)资源学院11级的学生赵新雅表示,我扮演的李四光,最终把“和真理同在”作为最主要的精神,搬进了信仰的殿堂。作为科学家,李四光本人曾经说过一句很多人传诵的名言:“真理,哪怕只见到一线,我们也不能让它光辉黯淡。”他虽然也做过大官,但他把科学看得最重,名利看得最轻,他是科学家的一面旗帜,是中华民族知识分子的典范。

《爱在天际》的编剧、导演郁百杨介绍,在2012年5月写完《爱在天际》的第五稿后,他们还对交付作曲的稿子甚感不足,直到他们最终加入了这句“在这个世界上没有一个地方是爱不能到达的,在这个世界上没有一个地方是科学不能到达的。”来诠释郭永怀对科学的执著追求。

追求真理,不是一句口号。在浙江大学排演的话剧《求是魂》中,“求是”成了竺可桢用一生去书写的两个大字。在因战事而断粮的日子里,面对学生甚至部分教授的质问“我们豁出性命,千里办学,究竟是为了什么”时,竺可桢坚定地说:“排万难,冒百死,以求真知”。

在反复的排演中,话剧的全体创作人员和观众,对这一点也深有同感:“邓稼先”、“钱学森”、“王选”……这些科学大师,他们都是在创造一流科技业绩中,书写人生辉煌,他们都行走在追求真理的道路上,尽管这条道路布满荆棘,尽管这条道路充满艰险,他们对真理的追求却从不懈怠,他们对遇到的困难毫不妥协,他们最终在学术上取得了举世瞩目的成绩,成了科技界的民族英雄。

“只有国家最需要你的时候,你在她身边,那才是真的热爱。”——李四光

“幕起,李四光安静地倚在躺椅上,已如风中残烛,受尽病痛的折磨。时日不多的他,手中依旧捧着矿脉样本,心中惦记的,依旧是地震中长期预测。他的目光投向远方,仿佛时间逆转,回到当初,带领学生进行实地考察的时光。”在话剧《大地之光》中,李四光用生命诠释了一个道理:只有国家最需要你的时候,你在她身边,那才是真的热爱。

这种家国情怀,也在参演的师生中引起了强烈的共鸣。在《大地之光》中饰演李四光之女李林的张家琦说,我明白李四光先生对家国的挚爱。在他的心里,国为重,家为轻。

话剧《钱学森》,把钱学森那一代科学家矢志报国的形象在舞台上“复活”。当钱学森说:“科学家是有他的祖国”时,当钱学森珍宝似地拿出五星红旗时,当蒋英女士挂起那红旗、唱响那《义勇军进行曲》时;当钱学森夫妇在码头决意要回国时,当钱学森站在船头深切地呼唤着祖国时……台上台下每一个人的心中,有着强烈的震撼和感动。钱学森那一辈老科学家的精神,让现场每一个人都为之动容、为之热泪盈眶。

从《钱学森》中,师生们还看到了孙天祐、张光斗、乔贵先等一批爱国之士;还有乔胜利、刘爱华这样的年轻导弹战士。从父辈,再到子孙,大家可以看到热忱坚定的爱国心,使整个中华大地获得了新生。

在话剧《求是魂》中,竺可桢为了救国,在留美期间转投气象专业,成为中国的第一位气象学博士。他学成报国,披肝沥胆,捍卫中国的气象主权。为了抗战,他带领浙江大学辗转西迁,五易校址,蜚声中外。耳顺之年,他接任中国科学院副院长,奔波大江南北,万里躬行。

这些大科学家们都用一生的实践告诉世界:他们的心,是属于祖国的。

学生演大师的新颖方式,引发高校师生强烈共鸣

“科学大师名校宣传工程”从2012年启动实施以来,上海交通大学、中国地质大学(武汉)、浙江大学和中国科学技术大学4所高校率先进行了公演,获得在校师生、社会公众的高度赞誉。

“话剧《钱学森》为我们提出了一个重要命题——人生的价值到底该如何实现?尽管它没有给出最终答案,却给我们以深深启迪:人生之路在自己的脚下,未来也许就如同儿时的一个梦想,纯粹而清晰地在前方等待着我们。”上海交通大学2011级电子信息与工程学院蒋川宇感慨。

《大地之光》演出后,剧组的微博上收到这样的一条互动:特里·伊格尔顿说,“人生没有既定的意义,这就为每个个体提供了自主创造意义的可能。如果我们的人生有意义,这个意义也是我们努力倾注进去的,而不是与生俱来的。”《大地之光》,倾注了当下我们对高尚的诠释,时光飞逝,能留下这些去分享,去回味,人生便觉得有了意义。

大音无形,育人无声。这些反映大科学家生活的戏剧,无形中用他们真实的一生,用伟大的科学精神为当代大学生们上了最震撼人心的一堂思想政治教育课。将科学与艺术相结合,引导当代大学生们思考自己的人生价值,引领他们大力弘扬科学精神和科学思想。这无疑是目前高校创新思想政治教育的一种有效探索。

这种以话剧、音乐剧等生动活泼的形式进行的思想政治教育,贴近学生,广受欢迎,演出在多所高校一票难求。在中国科大《爱在天际》汇演之时,学校的微博和论坛上,到处都是求购演出票的信息。

戏剧的创作和排演,也得到了科学大师的家属及同事的支持和关注。比如,《马兰花开》的创编自2011年10月启动以来,得到了包括邓稼先的妻子许鹿希女士、生前同事和中国工程物理研究院领导在内的社会各界的广泛关注和支持。

中国科协党组书记处研究决定,除了今年在北京组织开展“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”汇演活动,今后这些剧目每年都将定期到全国中心城市举办汇演活动。

是呀,大科学家们的教育作用是不可估量的。他们的爱国情怀,他们追求真理、不懈奋斗的科学精神,为年轻一代人指明了道路,点亮了明灯。而这,才是刚刚开始。

在清华大学的演出现场,一位老教授的话语重心长:“相信年轻的一代,会站在这些大科学家的肩膀上,成为科学天幕中更耀眼的星星!”(本报记者 胡其峰 袁于飞)

链接

感言

中国地质大学(武汉)党委书记 郝翔:

要使创演过程成为大力弘扬 “李四光精神”,促进学校建设地球科学领域世界一流大学的过程,成为促进学校培养“品德高尚、基础厚实、专业精深、知行合一”的一流人才的过程和持续开展“中国梦·我的梦”主题教育的过程。

《马兰花开》作曲 缪杰:

以邓稼先为代表的老一辈科学家,像高原荒漠中一丛丛美丽的马兰花,静静绽放在漫漫黄沙乱石之中,那是一种生命力量的燃烧,仿佛只是一瞬间,却将美丽和希望永恒地留给了人间和我们每一个人。谨以这首歌曲向为共和国贡献了青春的先辈们致敬。

清华大学学生 梁植(饰演邓稼先):

排练虽然十分辛苦,但是每一天都过得充实快乐,为了更好地呈现邓稼先,再多辛苦都值得。

上海交通大学学生 张兢:

如果一个人舍弃了他的民族,那么他不可能属于世界。战争年代的烽火岁月逐渐远离的今天,异彩纷呈的物质文明不断充斥眼球的今天,需要一些人,一些事,一段情,去唤起当年那份奋不顾身、毫不利私的爱国情怀。

中国地质大学(武汉)学生 严堇纾:

看完《大地之光》后,眼眶还湿润着,第一次产生如此强烈的写作冲动,想要写点什么记录点什么,回来后,对着电脑屏幕却迟迟敲不出一个字。想到很多关键词,伟大、人性、爱,那些一般情况下提及会觉得过大而可笑的词,竟是我能在思维库里搜索到的第一批词。不擅长过于夸饰某样东西,却还是想说,《大地之光》很成功,因为故事情节本身,因为人物的闪光点,因为感动。

中国科学技术大学学生 吴明

我们都在做一些选择,不知道下一个路口的样子。每次想到郭永怀这个名字,以及他背后所带的含义,我都会一阵哽咽,仿佛那音乐还回响在耳边,时时刻刻提醒着自己,现在的美好生活是先辈们创造的,而我们也要为我们的后辈打一个更好的基础,而现在的首要问题便是要积极吸取专业知识,为以后的奋斗做准备。

浙江大学学生 璐岩:

我们都不曾在现实中见过竺可桢老先生,却一次一次一声一声地传颂他的名姓,在每日的生活中探寻、追逐和完善他的两个问题的答案。他的形象,他那西装革履,纤瘦的脸上挂着圆片小眼镜,不辞艰险受命于危难之际,以照顾学生为己任的崇高形象,早已在我们心中,深深定格……

清华大学党委书记 胡和平:

清华大学的师生们参与《马兰花开》的创编工作,对邓稼先等科技工作者们的先进事迹和高尚品格的深入了解和感悟,将提升大家的人生境界,这段经历将成为大家一生难忘的回忆。通过此类体裁的校园经典文艺作品的创编和演出,展现和弘扬以邓稼先为代表的老一辈科学家爱国主义精神、科学精神和奉献精神,以他们的光辉事迹感染人、鼓舞人、教育人,激励全校师生为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”而不懈奋斗。

上海交通大学学生 蒋川宇:

话剧《钱学森》为我们提出了一个重要的命题——人生的价值到底该如何实现?尽管它没有给出最终答案,但却给我们以深深启迪。钱老的一生告诉了我们,人生之路在自己的脚下,未来也许就如同儿时的一个梦想,纯粹而清晰地在前方等待着我们。

上海交通大学党委书记 马德秀:

钱学森是上海交通大学1934届毕业生。这位“人民科学家”质朴而又传奇,纯真而又敦厚。他的精神内涵丰富、博大精深,我们将其概括为:爱国、奉献、求真、创新。交通大学作为钱学森的母校,一定在新时期努力传承和光大钱学森精神,为建设创新型国家和全面实现小康社会作出我们应有的贡献。

(麦彬彬 整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制