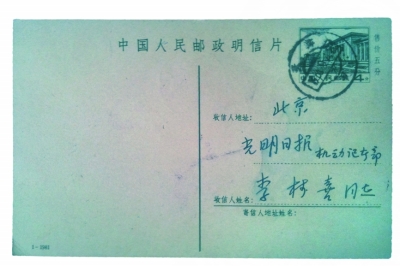

今年4月6日,是孙犁诞辰一百周年纪念日,我特意翻出了孙犁老师当年寄我的一张明信片。几近发黄的一帧纸片,蓝色的钢笔字清秀而遒劲。

一面是:

光明日报机动记者部

李树喜同志

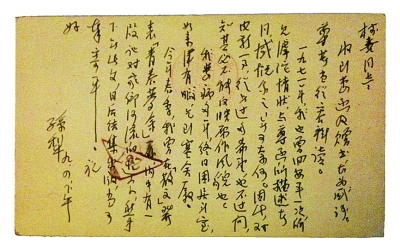

另一面是正文:

树喜同志:

收到惠寄函及赠书,至为感谢。尊著当从容拜读。

一九七一年,我也曾回安平一次。所见滹沱河情状,与尊函所描述者同。感慨系之,无可奈何。因此,对电影一事,从无过多希望,也不过问,知其必不能反映原作风貌也。

我患病多年,终日困居斗室。如来津有暇,乞到寒舍一叙。

今年春季,我曾在《散文》发表《青春梦余》一作,内中有一段对家乡河流的追念。然手下无此文。日后结集出版,当可奉寄耳。

祝好

孙犁 九. 四. 下午

这张标示着“售价五分”的明信片及清晰的邮戳,让我回忆起了那个时代的人和事:

1985年初秋,我寄给孙犁两本书:报告文学《沉甸甸的人生》和学术著作《中国人才史稿》。我和孙犁同为河北安平人,于是附信说到家乡情况,对环境恶化,尤其滹沱河风貌不再,表示十分痛心。还说到正在拍摄的《风云初记》,问孙老是否知晓,有何看法。于是,孙老很快给我寄来了这张明信片。

此前几年,我在天津作协的朋友陪同下曾拜访过他,只是人多口杂,未及深谈。1985年冬,我出差天津,到他家看望。秋末冬初,寒意渐浓。预约时间是下午两点以后,但我一点半就到了他家门口。大院繁杂,但靠孙老家一侧颇为齐整。东南边有一土丘,似旧日亭台的遗址,衬托着沧桑和幽然的氛围。我知道主人有午睡的习惯,便在那里静静等候——而且希望多等待一会儿,一是千万不要打搅老人休息,二是愿表晚辈的“程门立雪”之诚。好在阳光融融,一点不冷。大约两点二十分,屋内窗帘拉开,老人觉察到我已在门前许久,连说“抱歉”,把我让进屋内。

几句寒暄之后,我说起1981年在《人才》杂志工作时,推荐年轻记者胡少安采访孙老,写了一篇题为《在寂寞中追求》的报道,配照片发表于《人才》杂志,那是拨乱反正时期较早全面介绍孙犁的文章。孙老记得此事,并很认可那个年轻人的文笔。

话题转到“文人寂寞”,我说,我从小立志搞文学,就是受到您老的影响。现在供职于光明日报,写了一些关于知识分子政策以及为他们打抱不平的文章。文学对于我来说,就是将有些不宜直说的素材写成报告文学,今年之所以加入中国作协,就源于对报告文学的喜爱(介绍人是刘宾雁先生)。我又感慨,只是记者生涯,采访接待,终日忙碌,“寂寞不得”。老人笑了,说:“当年我在老区也是记者。当记者和文学不矛盾。但一定要忠守敬业,不忘百姓,那是我们的根本,也是文学之根。”我说,我虽然念过几天大学,但骨子深处还是老百姓、庄稼人的情怀,那种鄙视百姓,看不起农村的文人或作家,我决不与之为伍。我做记者,自己有一句座右铭:“在最尊贵的人面前不渺小,在最渺小的人面前不尊大。”老人连说好,略想一会儿,说:“好像苏东坡说过,上可陪玉皇大帝,下可陪农夫乞儿。”我说,我就是从那里脱化来的,心中深深佩服老人的博学和睿智。谈论至此,两人都笑了。

窗明几净,陈设极简。一人之居,雅气充盈。我注意到桌上翻开的书和摊开的稿纸——老人正在写作。谈话间,他还用铁钩、铁铲撩拨带烟筒的炉子,使火尽快旺些……

大师远去,往事如昨,音容笑貌,永难泯灭…我深深地记着他那俭朴的居所,那智慧的话语,以及火炉带给我的温暖。

附 怀孙犁诗二首

白洋淀怀孙犁

荷花寥落鸟空啼,蒲苇迎风踞老泥。

始信文章憎盛世,天公不再降孙犁。

注:孙犁以“荷花淀派”首领知名于世。我和他是安平县老乡,以师事之,常有来往。

还乡怀孙犁

当年流水绕堤沙,十里扬帆到我家。

渠井于今多败朽,不知何处觅荷花?

注:孙犁家与我村庄俱在滹沱河畔,相距十里。如今生态破坏,田园河池,面目全非矣!

(作者为《光明日报》资深记者、光明日报出版社原总编辑)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制